第4章第5節 『立山案内』と墨汁吟社

明治40年12月5日。高岡新報で初刷りの準備会が開かれた。正月の特別紙面を検討する会議である。当時、正月紙面の定番は干支に関する記事であり、新年は申年だった。そこで大井冷光は「猿の御年始」というお伽噺を書くことになった。井上江花によると、これが冷光の童話としての第1作だという。[1]

初めての創作お伽噺

「猿の御年始」は「今より一萬年も前の事です」という書き出しで始まる。二上山に住む3匹の小猿が山王様に御年始に行き、人間の世界を見物したいと願い出る。真似をできても決して人間になれるわけでないと注意を受けて、3匹は人間界に行く。1番目のみざるは無分別に遊ぶのが好きで猿芝居の仲間入りをし、山に帰れなくなる。2番目のきかざるは、練兵場に行き演習の真似をしているうちに兵隊に捕まり飼育されてしまう。3番目のいはざるは、人間になるために人間にあって猿にはない3本の毛を探し求めるが、結局あきらめて山に帰る。山王様は戻ったいはざるを褒め、二上山の王様とする。最後は「めでたしめでたし」と結ばれる。

このお伽噺は、何かをヒントに書かれたのか、それとも全くの創作なのか。

明治33年9月に発行された博文館の『幼年世界』1巻10号に、冷光14歳の作品「お庭の蛙」が掲載されている。この作品は、同誌の主幹だった巌谷小波のお伽噺シリーズ「三匹猿」(十二支双紙の九)の末尾の余白に掲載された。「猿の御年始」は、この「三匹猿」をヒントに書かれた可能性がある。内容は違っているが、見ざる・云ざる・聞かざるという設定は似ている。正月紙面に干支の記事を書こうとしたとき思い浮かんだのが、7年前の巌谷小波の作品だったのであろうか。それとも、巌谷のようなお伽作家を目指してひそかに書きためていたのだろうか。この時期、冷光の日記にお伽噺に関連する記述は一切ない。

編纂したいと談判

冷光の明治41年はお伽噺で幕を開けたが、この年の最も大きな仕事といえば、7月発行の『立山案内』である。冷光にとって初めての出版であり、相当の力を注いだものらしい。

立山の案内書といえば、当時すでに先行書が出ていて、版を重ねていた。5年前、明治36年8月に出版された浅地倫(あさぢ・ひとし)の『立山権現』である。発行所は中田書店、印刷所が高見活版所で、序文を井上江花が寄稿している。

『立山案内』は『立山権現』に次ぐ案内書として出版されるのだが、これができるまでには、井上江花も絡んで、込み入った経緯がある。富山市内には当時、明治16年創業の茶の木屋中田書店(東四十物町35番地)と、明治21年創業の清明堂書店(西三番町27番地)があった。清明堂書店の経営者は福田栄太郎という人物で、取次販売だけでなく出版事業にも力を入れていた。

「越中名所案内式のものをこしらえてくれないか」。冷光が福田からそう頼まれたのは明治40年6月である。中田書店はすでに明治33年に富山県内務部第四課編『越中名勝案内』を発行している。江花に相談してみると、「奴一人して儲けるので名前を出して他人からは儲け仕事を大井がしたと誤解される、甚だ割の合わない話だ」と忠告され、冷光はこの企画を断っている。江花はそのころ『越中史料』の出版を福田とともに手がけていて、よく知る仲だった。

『立山案内』が企画されたのはその後のことらしい。福田は「語式案内記である『立山権現』とは違う新しいタイプの立山案内記を出版したい」と最初、井上江花に執筆を依頼してきていた。

そのころ江花は2つの『越中史料』の編さんで忙しかった。[2]そこで冷光が「自分にやらせて下さらんか」と言い、江花もそれに賛成した。冷光がもともと立山を見て育ち、明治40年夏の立山探検隊で登山を経験したことから任せてみようと判断したのであろう。福田はほとんど損得を顧みず『立山案内』に力を入れたという。江花は後年こう述懐している。

大井君は凝り屋であるから、その編纂に余程苦労をして、成るべく文芸的に併かも科学的の条項をも配合し、一番終わりには自身の登山記中最も得意な『絶頂の日の出』の一文を添へたばかりでなく、紙質は精良なるものを用ひ、表紙は羅紗紙であるけれども、銀色と朱色とで品位のある意匠の図を現はし、山田、臼井、舟木の三写真師の撮影した立山関係写真数葉を巻頭に入れたが、それらの製版も美しくできている。

3人が序文寄せる

『立山案内』は、登山シーズンを控えた明治41年6月28日に印刷され、7月10日に発行された。印刷製本は『ハガキ文学』で知られた日本葉書会(印刷所は東京市小石川区の精美堂)である。どういう伝で美術印刷を専門とする精美堂で印刷ができたのだろうか。四六判112ページで口絵写真12枚と挿絵4枚が盛り込まれている。口絵写真のなかには明治後期の舟運が分かる貴重な記録写真も含まれている。挿絵は前年の立山登山で描いたスケッチらしい。雄山をかたどった表紙の銀色と朱色の図案は、東京美術学校西洋画科の佐藤生巣が担当した。[3]35の項目が立てられ、自然・地理・気象・動植物から歴史・文学まで網羅したガイドブックに仕上がっている。

大井冷光編『立山案内』の口絵写真(明治41年7月10日発行)

冷光はこの書を編むに至った動機を序文に記している。

自 序

立山を源にとる、常願寺川畔にて、其名も常願寺といふ村は、余の出生地なり、余を育て給ひし母君、祖母君は、常に余が立山参詣の日の、一日も早かれと、祈り給ひしが、あはれ、其を見給はで、逝きしましぬ、斯くて流浪の数十年を過ぎ、昨年の夏に至り、初めて、余は立山登躋を、果すことを得たり、

然るに、其後余の立山に対する趣味は、いや増し深きものあり、専業の余暇に、立山を観察し、研究せんとて、蒐集したるものは、遂に此の小冊子を作せり、元より浅学短才、未だ、備はらざる節、多からんが、幸ひに、余と立山の趣味を、同じうする友の、手引きとならば、亦聊か亡き霊の紀念となすことを得べけん也、

終りに臨み、此書を編むに際し、種々なる援助と、光栄ある序文を賜はりたる、窪美昌保、井上忠雄、両先生の恩厚志と、此書を世に問ふの、動機を与えたる、福田栄太郎君の、好意は謹みて、感謝する所也、

明治四十一年新緑

滴る五月十五日

於富山杉苗僑居 冷 光 生

序文と自序は5月10日から15日にかけて記されているので、明治41年前半の早くかあるいはもっと遡り明治40年後半から企画は進んでいたのかもしれない。序文は、窪美昌保・井上江花・舟木香洲の3人が寄せている。

窪美昌保(くぼみ・まさやす)は当時富山県内を代表する知識人の一人である。江花ととも中越史談会の中心メンバーとなり清明堂版と富山県蔵版の『越中史料』双方の編纂にかかわっている。江花によると、冷光は窪美昌保を自分の師匠のように見ていたという。明治41年時点で窪美は55歳、江花より18歳、冷光より34歳も年長である。[4]

江花の序文は、冷光の人生を念頭において書いた短文で、なかなか味わい深い。

「コロコロ然たる常願寺川の石、化して人間となる。名づけて冷光といふ、君今其の霊気を吹き込まれ、其の詩想を養はれし、母山を描く。其の筆致の縦横、其の文章の巧妙は、固より其のところなり」

舟木香洲は俳句を寄せた。「冷光兄を先達として登山の時もがな」と前書きがあって「後生願はず立山下の閑古鳥」とある。舟木については墨汁吟社の項で詳述する。

項目羅列、雑ぱくな編集

さて冷光とって初めての出版である『立山案内』の評価はどうだったのか。

前田夕暮や北原白秋と交流があり、富山県内の文壇の指導者として評論を多く書いた高田浩雲(庸将)は、『富山日報』42年10月10日に「地方出版物の奨励」という記事を寄稿している。そこで『立山案内』は「東京でも百部以上も売れているとの事である」と記している。[5]たしかに、東京朝日新聞は明治41年7月23日に次のような書評を載せていている。

立山案内(大井信勝著)越中立山を八方より観察し委しく紹介したる書なり(価金四十銭富山市西三番丁清明堂書店)

井上江花はのちに浅地倫の『立山権現』と比較して冷光の『立山案内』をこう評している。

「一寸気の利いた本ではあれども、難を言へば秩序のない雑駁なものになっている。浅地君の案内記は、全編を通じて著者の旅行記体であるから、此点に於ては首尾一貫して立派に纏まっているわけである」

雑駁というのは、項目が羅列してあるという意味である。江花は、冷光の『立山案内』を高く評価していなかった。それは2つの案内書を詳しく読み比べれば分かることだ、と江花は行間ににじませたようにも思われる。

『立山案内』について引用と転載の問題をすこし厳しく指摘しておかねばならない。35の項目のうち、「立山の地質」「立山の山脈の噴火」「立山の鉱物」「立山の植物」「立山の森林帯」「登山期中の天候」「劔山登岳談」「稱名ヶ滝探檢」「黙雷駕」は引用または転載である。いずれもこの案内書の骨格をなす部分であり、この点で冷光自身が書いた「研究書」とする後世の評価には疑問符がつくと言わざるを得ない。

地学関係の記述は、魚津中学校教諭の吉沢庄作(1872-1956)が明治40年7月から8月にかけて『富山日報』に連載した「高山旅行」からの抜粋である。「立山の森林帯」は広瀬謙次郎『越中の山と川』(明治36年5月)から転載している。

引用多数で自戒の念

さらに注目されるのは「劔山登岳談」という項目。これは明治40年8月5日と6日の『富山日報』3面に載った記事「劍山攀登冒険譚」(つるぎざんはんとぼうけんものがたり)を転載したものである。富山日報の〔午山生〕という記者が陸地測量部の測量官、柴崎芳太郎を立山温泉に訪ねて聞き取って書いた記事を部分抜粋した。小説『劒岳・点の記』の題材となり、剱岳初登頂をめぐってさまざまな物議を醸すことになる歴史的な記事である。問題は、冷光が「劍山攀登冒険譚」を「劔山登岳談」と変更している点、そして〔午山生〕という記者が取材したさい3人の記者がいて『高岡新報』にも何らかの記事が掲載されたであろうにもかかわらず、他紙の記事を転載している点である。[6]冷光としては、〔午山生〕の記事がよくまとまっているから転載したのだろうが、他紙の記事に全面的に頼らなければならなかったのは内心どのような気持ちであったであろうか。冷光は『立山案内』の執筆時には高岡新報に在籍していたが、出版時には富山日報に移り、〔午山生〕と同僚になっている。2人の関係は別途記す。

そして、もう一つ重要な転載は、「稱名ヶ滝探檢」という項目である。これは日本山岳会の大平晟(おおだいら・あきら、1865-1943)が雑誌『山岳』第2年第2号(明治40年6月)に寄稿した「越中立山の偉観」(「北陸三山跋渉記」の二)を部分転載したものである。1年後の明治42年8月26日、冷光自ら称名ケ滝の滝つぼまでたどり着いたとき、そこで自著『立山案内』を取り出して読んだ。そして正直にこう記している。

今迄この文を読む際には何となくうら恥ずかしい心地がしたのも今はなかなかに愉快になった、否唯読み下しては気が済む様にもなったからドラちょいと大平君の口添えをしようか(以下略)。[7]

冷光はそのまま転載することに自戒の念をもっていた。それを意識して奥付には「著者」でなく当然「編者」と記したのだろう。

立山と並ぶ日本三霊山に富士山と白山がある。富士山に関しては、明治34年8月に野中至編『富士案内』が出版されていて、その内容は図版の多さや気象に関する学術知識、詳細な登山案内など、『立山案内』より7年前の出版であるのに相当質が高い。また、白山に関しては明治44年8月に加藤賢三編『白山』『白山登山案内記』が、大正2年8月に林藤弥三郎編『白山案内』が地元金沢市の書店から出版されている。『白山』は学術的に充実した内容である。

頼りない山岳知識

山岳の専門家たちは冷光の『立山案内』をどう評価したのか。明治38年に設立された日本山岳会は当時、年3回機関誌『山岳』を発行していた。明治41年10月発行の第3年第3号では、辻本満丸が「山岳図書批評」で取り上げている。学究肌の辻丸の指摘は的確である。辻本は批評の前段で「一山に全書を提供せる著者の労は多とすべく、又た一大快心事たるかを失はず」「本書は素より案内記として、編纂されしものなれば、完備を望むは無理なる注文にして、稍や前記要求を満足せるものとして、之を立山登山及一般山癖家に推薦す」とプラスの評価を与えてはいる。しかし、後段の7つの指摘を読むと、冷光の山岳に関する知識の頼りなさは明らかである。

『立山案内』に対する登山家の批評(辻本満丸「山岳図書批評」『山岳』第3年第3号,明治41年10月25日発行)

山岳の専門家からみると『立山案内』は粗が目立った。次の7行の記述についても異議が出されている。対象になった文を引用する。

立山の位置と標高

「立山の位置は、北緯三十六度三十分、東経百三十八度にして、越中の東微南隅、信濃の境界に近く、聳立す、高さは、越中人が、加賀の白山より馬の沓一束丈低きを恨みしは、昔のことにて、今春参謀本部陸地測量部の報告に據れば即ち左の如し。

立山 二千九百九十五米突(九千八百八十三尺五寸)

劒山 二千九百九十八米突(九千八百九十三尺四寸)

白山 二千七百五十米突(九千七十五尺)

この記述に関して、陸地測量部の川北朝鄰(かわきた・ともちか、1840-1919)が、明治41年9月発行の部内機関誌『三五會會報』第25号で、「疑問」と題した短い記事を書いた。『立山案内』の発行所と問題となる記述を引用した上で、次のように指摘した。

此三山の標高は三十九年、四十年度に観測に係り、未だ調査の終らざるものにして他より、公に成す能はざるものと考ふ然るに陸地測量部報告に拠ると表はしたるは不審に絶へず因て其出所を明かにし必ず誤りがなきや如何を正したし是れ疑問として茲に記する所以なり

3つの山の標高が地形図に正式に記されるのは4年後の大正2年である。立山・剱岳は大正2年7月30日発行の五万分一地形図「立山」(大正元年測図)、白山が大正2年6月30日発行の五万分一地形図「白山」(明治43年測図)。『立山案内』の立山2995mと剱岳の2998mはほぼ同じだが、白山は数字が50メートルほど違っている。2750mを2705mとすればかなり実際に近い。川北の指摘は『立山案内』の記述に誤りがあることを前提に書かれているようであり、それがこの白山の標高を指すのかもれない。

それにしても、冷光はどのようにして陸地測量部のデータを入手したのか。「今春参謀本部陸地測量部の報告」とあるので、明治41年春に新聞か雑誌などに出たのかもしれない。柴崎芳太郎の長男、柴崎芳博は芳太郎が『立山案内』に発表した、としている。前述したように、明治40年7月、冷光は高岡新報立山探検隊の一員として立山にいた。富山日報記者の〔午山生〕が柴崎に取材したのは7月31日立山温泉であり、冷光も、また〔午山生〕と同じ取材現場にいたかもしれない。冷光もまたそこで陸地測量部との取材ルートをつくったのかもしれない。高岡新報の原紙が見つかっていないというのが惜しまれるが、今後の調査がまたれる。

大正8年7月に『立山案内』を携行して、立山・剱岳に登った登山家がいる。鵜殿正雄(うどの・まさお、1877-1945)である。長野県生まれの鵜殿は明治38年9月、27歳のとき、前穂高岳に日本人の登山者としては初登頂を果たし、明治42年8月には上條嘉門次・嘉代吉とともに穂高槍初縦走を成功した。『山岳』に詳細な記録を発表していることで知られる鵜殿は、『立山案内』の記述にかかわる文章を『山岳』第16年第1号(大正10年)に書いている。その一つは、立山・剱岳について標高の問題であり、もう一つは御来迎という現象についてであった。

『立山案内』は冷光の精力的な仕事であったことは間違いない。またそれなりに売れたのであろう。しかし、厳しい目で見ると粗い編集であり、2年目の記者にはまだ荷が重い仕事であったとみざるを得ない。冷光の立山に関する仕事としては、この『立山案内』よりも、明治41年7月に書いた「六根清浄(立山登山の栞)」や、明治42年7月から8月にかけて書いた「天の一方より」などの天界通信のほうが記録文学として優れていて、高く評価されるべき内容を含んでいる。これについては後で詳述する。

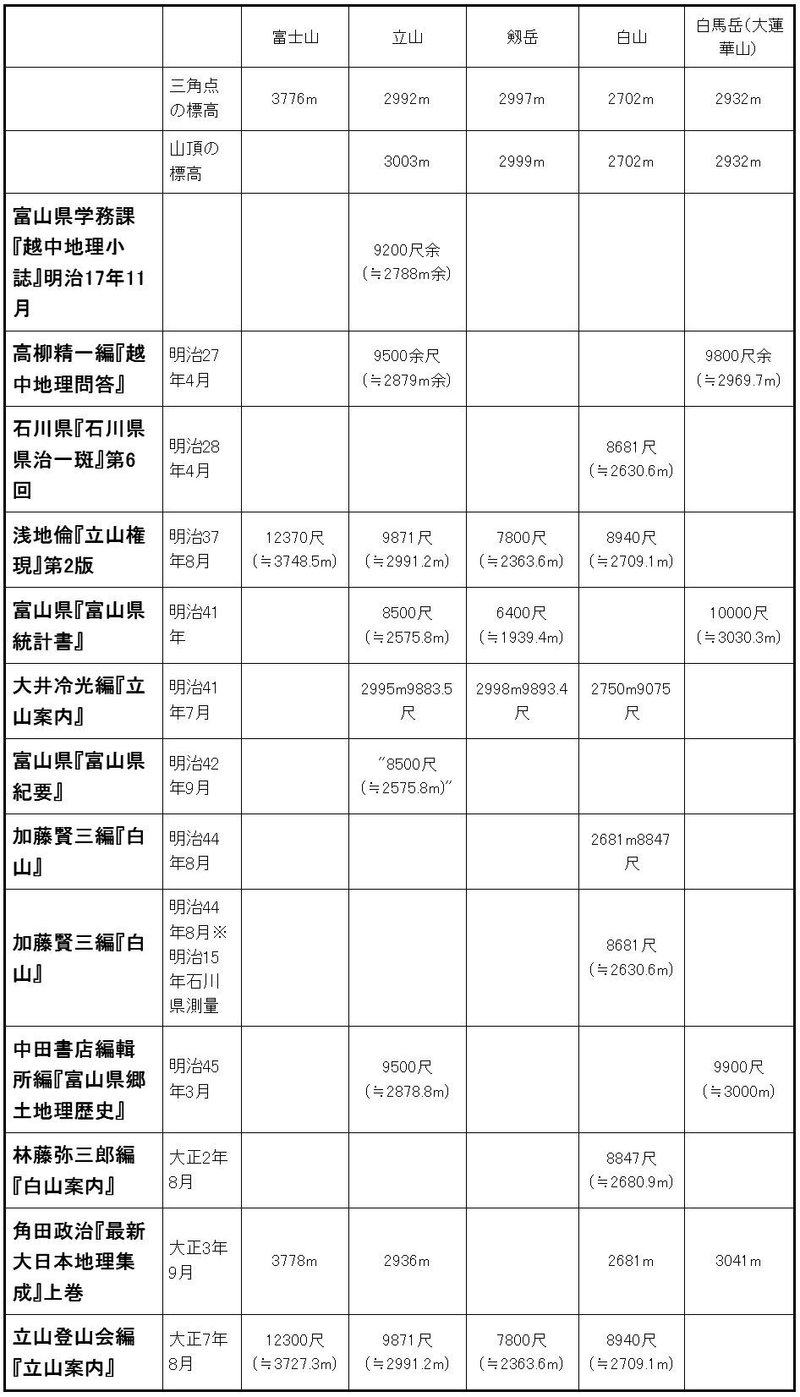

明治・大正時代の立山標高

『立山案内』を編集する間に、冷光にはちょっとした収穫があった。明治41年3月に執筆した伝説「尖山の怪」、同じころ書いた史劇「成政降服」がそれである。尖山は立山山麓にある円錐形の低山で、成政というのは戦国武将の佐々成政のことで「更々越え」の逸話で知られる。冷光は、昔話や伝説を書き直す作業、すなわち再話に取り組むきっかけを得たのである。

墨汁吟社で交際広がる

新聞記者となってから、冷光の交際範囲は飛躍的に広がったものとみられる。それまで活動の場は井上江花主宰の探検団だったが、このころ墨汁吟社という俳句結社を通じて多くの知己を得るようなった。

墨汁吟社は明治38年3月、新派俳句の結社として結成された。会名は、新派俳句を唱えた正岡子規の『墨汁一滴』にちなむ。結成時のメンバーは、舟木香洲・高木卯月・気賀蘇水・吉崎空水・五艘霞翠・亀坂占雷・笹川雷女・折橋霜葉などである。月2回の例会を開くほか、雑誌『墨汁』も発行した。メンバーの出入りがあったためか、明治41年2月に再興され、高田浩雲によると、その際の発起人は舟木香洲・高田稲光・武田一可の3人であったという。[9]

墨汁吟社は明治41年2月9日、泉富喜の追悼句会を西四十物町の聞成寺で開いた。泉は富山日報の元記者で江花主宰の探検団のメンバーでもあった。このときの「会員の外」の参加者として、井上江花、大井冷光、五艘三郎、高田浩雲が名を連ねた。[10]

明治41年7月26日の『富山日報』「日曜俳壇」には、墨汁吟社のメンバーとともに、冷光の句「昼顔や雨乞いに行く道すがら」が掲載されている。

明治42年1月に墨汁吟社の名簿広告が新聞紙面に出ている。会員は47人、うち9人は新聞記者であり、井上江花と大井冷光の名がある。江花と冷光は明治41年春以降に墨汁吟社に参加したものとみられる。

【墨汁吟社】明治42年1月1日

久世柴の戸(秀治)、藍原疑汀(義定)、魚住渓花(渓花)、福井白柿(清三郎)、鶴見越山(立吉)、武田一可(巌作)、藤波自景(賢良)、舟木香洲(廣義)、内山緑雪(敬二)、瀧口甲兒(勝正)、高橋香寸樹(甲子郎)、牧野枕雪(巡幸)、大井冷光(信勝)、吉崎空水(淳成)、富川亀汀(芳太郎)、久世暁峰(新兵衛)、武内楓汀(晴一)、中田錦紗(為太郎)、赤井蓼花(時二)、井上江花(忠雄)、長澤潮庵(安太郎)、竹内水彩(正輔)、高田稲光(範國)、金山弧月(元之)、日俣愛松(八郎平)、河北一郎、吉武静夫、永守安太郎、白石桜魚(喜七)、深川兵之助、舟山滋二、田知本大夢(松次郎)、土生玄三、野村嘉六、重松嘉三郎、岩田荻浦(良太郎)、蜷川酔眼光(義正)、萩原椿川(椿川)、永井平助、田村無盡(武三)、横山秋鴻(四郎右衛門)、杉林豊次郎、利波文次郎、池内夜羽根(勝里)、旅家濤花(太四郎)、藤岡寒竹(繁雄)、若杉旅洲(亮吉) ※※『北陸タイムス』明治42年1月1日10面、横山は白門とも号した

「再興」墨汁吟社の3人の発起人、舟木香洲・高田稲光・武田一可についてみておこう。

墨汁吟社の中心にいたのは、舟木香洲(富弥)である。新派俳句の俳人としてよく知られた存在だった。明治41年2月の時点で住所は南田町で、冷光の近所に住まいしていた。『立山案内』の序に句を寄せたところを見ると、冷光と親しかったのだろう。舟木は明治41年11月、創刊された北陸タイムスの記者となるのだが、その紙面に江花は祝文を寄せ舟木のことをこう評している。

「舟木香洲君は俳名雷の如くに承知しているのみならず彼の大きな頭も充分に〓ている、此処から俳想が湧き出るのだと時々君の頭をコツコツ叩いてみても〓なる君は笑っているばかりだ、俳人としての君は世既に定評がある、只だ新聞記者としての腕前に至っては之れからまさに〓し得ると信ずる」[11]

高田稲光は明治12年生まれ、当時29歳の小児科医である。富山市総曲輪89番地で医院を明治38年に開業し、診療のかたわら文芸でも積極的に活動していた。「趣味は頗る多面で稲光としては香洲とともに富山俳壇の牛耳を執る文学、演説、玉突、骨董等頗る多い」「就中育児と云ふ事には深く思いを潜めて専ら研究している」という。大正時代に入っても舟木とともに富山市の俳壇をリードしていたと見られ、高岡の越友会を主催していた筏井竹の門の再婚を世話したという。[12]

もう一人、武田一可は明治3年生まれ、当時38歳の警察官である。この武田は思わぬところで再び名前が出てくる。大正10年3月、冷光が神奈川県の逗子小学校で死去した際、武田は三浦郡の郡長であり、冷光を講師に招いた本人なのである。[13]

墨汁吟社には、他にも冷光と交友のあった竹内水彩という新聞記者がいた。これについては後述する。

冷光にとって明治41年は、お伽噺というライフワークが具体的に見えはじめ、富山という地方都市の限られた範囲ながら人間関係が急速に広がった年であった。そして、その年の夏、冷光は高岡新報から富山日報への移籍という重大な決断を迫られる。

大井冷光を取り巻く人物(明治41年ごろ)

◇

[1]「冷光余影」6『高岡新報』大正11年1月10日3面。「猿の御年始」は「猿の望」と改題して、明治42年11月出版の越中昔噺第1編『姉倉比売』(中田書店)に収録されている。

[2]「立山の書籍」『蝸牛随筆』(江花叢書13巻、1935年)による。この稿は大正14年に執筆したものとみられる。福田は明治37年12月、井上江花や窪美昌保らの中越史談会に提案して『越中史料』清明堂蔵版第1巻を発行した。売れ行きは上々で、さらに第2巻の発行を中越史談会に持ちかけた。しかし江花が忙しく発行は遅れ、3年4か月後の明治41年3月にようやく第2巻の刊行にこぎつけている。一方で、江花は明治40年12月に富山県が組織する『越中史料』の編纂評議員兼編纂委員となり『越中史料』富山県蔵版全4巻の編集も進めていた。この事務を担当した県職員が、探検団で冷光とも親しかった五艘三郎である。『越中史料』富山県蔵版全4巻はまとめて明治42年9月に発行された。発行者は富山県。

[3]発行日は、富山県立図書館蔵では6月30日だが、国会図書館蔵ではそれを手書きで修正して7月10日となっている。ここでは国会図書館蔵の発行日を採用する。佐藤生巣が担当したことは、『富山日報』明治41年7月16日1面の新刊紹介による。このとき冷光は富山日報に移籍直後である。

[4]窪美昌保は、東京大学を卒業した医師で、明治13年に富山で初めての西洋医学の医院を開業したことで知られる。明治40年富山市医師会会長。博物学や郷土史や地理学にも長け、大宝令を研究して大正5年に『大宝令新解』を著した。凸凹庵と号していた。住所は総曲輪80番地。水間直ニ編『明治の富山をさぐる―総曲輪を中心として―』(1979年)の「人物小誌」に詳しい。

[5]高田浩雲は当時30歳。江花より7歳年下、冷光より7歳年上である。浩雲の業績は、高田光生編『浩雲文集』1983年に詳しい。

[6]五十嶋一晃『山案内人 宇治長次郎』(2009年)p108によると、陸地測量部の部内機関誌『三五會々報』第21号に「新聞記者三名ノ来訪ヲ受ケ其当時ノ事ヲ御話致シマシタ所其レガ富山日報や高岡新聞等ノ記事ニ載リ」とあるという。『富山日報』の記事では、「午山生」は明治40年7月30日に浄土山・立山・別山に登頂し、31日立山温泉で柴崎に取材したとしている。30日登頂は、冷光らの高岡新報社立山探検隊と同じであるが、室堂を出発した時間が違う。冷光らは午前2時20分、「午山生」は午前4時である。しかし、登山後に立山温泉で湯につかるというのが当時の一般的な登山日程であったとしたら、冷光もまた立山温泉で柴崎らに遭遇していたはずだが、冷光の書いた文章にそれを類推させるものはない。いずれにしても、陸地測量部の剱岳登頂をめぐって当時、どのような取材競争があったのかは、今後の調査研究が待たれる。

[7]「大日嶽と稱名瀧」(一五)『富山日報』明治42年9月15日。

[8]上條武『孤高の道しるべ 穂高を初縦走した男と日本アルプス測量登山』(1983年)p357-361。

[9]墨汁吟社の発足は『北陸政報』明治38年3月3日3面による。明治40年1月の名簿広告(『北陸政報』5日1面)には、13人(泉青葉洞・蜷川酔眼光・亀坂立渓・金山孤月・高田稲光・瀧口甲児・武田一可・魚住渓花・舟木香洲・藤波自景・福井白梯・五艘霞翠・広島花渓楼)が出ている。再興は『富山日報』明治41年2月5日3面による。再興の発起人3人は「とやま詩人史」24『北日本新聞』(『浩雲文集』所収)による。『富山日報』明治41年3月28日1面によると、『墨汁』が生まれ変わって第1号を発行し、野村嘉六・武田巌作・河北一郎・高田範國の名がある。発行所は西三番町墨汁発行所であった。高田浩雲は『富山日報』明治42年1月1日に「四十一年に於ける中越文壇」という回顧記事を寄稿し、当時の文壇の様子を詳しく記している。それによると、俳句では氷見の有磯吟社、高岡の越友会と鶏頭会、富山の墨汁吟社が有力な結社だった。有磯は『富山日報』と『高岡新報』、越友会は『高岡新報』、鶏頭会は『高岡新報』と『黒百合』、墨汁吟社は『富山日報』と『墨汁』に作品を発表したという。雑誌『墨汁』は現存が確認されていない。

[10]『北陸政報』明治41年2月10日2面

[11]舟木香洲(本名廣義)は明治30年代中ごろから富山市の俳壇を牽引した人物である。明治35年3月に筏井竹の門選の句集『奈古の浦』(清明堂書店発行)を五艘霞翠とともに編集したが、その時の住所は婦負郡熊野村大字道場村250番地である。『北陸タイムス』明治41年11月15日の創刊号、11面には「香洲案 実用俳句手帳」の広告が掲載されている。80ページ余りで価格は15銭。発行所は富山市八人町29の墨汁吟社となっている。明治43年4月20日発行の『香洲句集』は、萩原椿川と蜷川酔眼光(義正)が編集した、と五艘霞翠が同書に記している。

[12]『北陸タイムス』明治42年5月15日の人物記事によると、明治33年に金沢の医学校を卒業、東大第二医院に奉職2年。京都大学小児科助手2年ののち、明治38年に富山で唯一の小児科医院を開業。明治42年5月の時点で31歳である。高田は『北陸タイムス』明治41年11月15日、創刊号13面に「育児趣味」という文を寄稿している。筏井竹の門との関係は、江沼半夏『筏井竹の門覚書』1990年、p82。

[13]武田巌作は茨城縣稲敷郡安中村出身。明治29年4月に警視庁巡査、同34年同庁警部となり、富山県に着任した。明治41年4月19日、墨汁吟社は武田の送別会を開いている。大正8年から神奈川県三浦郡長。(2013/03/10 21:47)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?