第6章第5節 和洋調和楽の音楽家たち

室崎琴月(本名清太郎)がヴァイオリンで筝曲を弾いた大正期前半。庶民の間では、10年ほどに始まった「和洋調和楽」という時代の潮流がまだ続いていたものとみられる。

国産ヴァイオリンが量産され、庶民の間に普及し始めたのは明治30年代である。すぐに本格的な洋楽曲を弾こうにもなかなかできるものではない。音楽好きの人々は、慣れ親しんでいた邦楽曲をヴァイオリンで弾いた。そのための五線譜や数字譜が明治40年ごろから大正時代前半にかけて相次いで出版された。

現在、国会図書館の蔵書検索では、邦楽曲のヴァイオリン楽譜は明治40年から大正7年までで33冊が確認できる。例えば、東京音楽会講師の町田櫻園は、明治42年6月までに17冊のヴァイオリン楽譜を盛林堂から出版している。楽器店の出版目録をみると、これ以外にも長唄などの五線譜が数多く販売されていたことが分かる。

琴月が演奏した《千鳥の曲》と《春の曲》はいずれも邦楽の名曲。「筝曲山田流」と冠したヴァイオリン楽譜『千鳥の曲』が明治45年3月に十字屋楽器店から出版されている。山岡島子は山田流筝曲家だったから、琴月はこれをもとに山岡と和洋合奏をしたのかもしれない。この楽譜の著者は福島琢郎(1886-1958)でのちに調律師となる人物である。福島はこれを含め明治42年5月から《松風》《椿徒く志》《本手六段の調》《江之島の曲》《みだれ》など7曲のヴァイオリン楽譜を著し、端唄の楽譜も9冊出している。[1]

さて、和洋調和楽の流れをもう少し遡って見ておこう。

新聞記事でたどると、和洋調和楽に社会的な関心が高まったの明治38年ごろからである。『朝日新聞』明治38年4月25日6面にこんな記事が出ている。

和洋調和楽(虚飾浮華の風を戒む)

薄汚い風姿をして音楽會へでも行かうものなら、第一気が引けて聞いて居られぬとは能く吾等の耳にする所である、これは美装を凝らした紳士淑女の跋扈を痛嘆した平民的好楽家の言である、こゝに於て世の音楽會開催者に向って急告しておきたいのは、音楽の普及と共に虚飾浮華に陥り易い悪弊を断然除いて貰ひたい事だ、平民も華族も膝組みで面白く一日を楽むといふ主義であれば、音楽會などはドンナに流行しても構はない、廿二日の家庭雑誌社の音楽會(青年會報)廿三日の體育倶楽部演奏會(井生村楼)などは、先づ平民的の音楽會であった事を満足する、前の會では柴田嬢の独唱がよび物となり、後の會では北村季晴氏の露営の夢、並に其和洋調和楽がよび物となった、其他ヴヮイオリスト、ピアニスト、洋楽専門の伎量如何に至りては、殊更に今度は駄評を加へる事をやめた、――といふのは、其エツキスプレッションが何の、其強弱が何うのといった處で、餘り興味のない専門評にわたるからだ、たゞ和洋調和楽は最新のもので、前途大に發達を期すべきものであるから、一寸一言を試みておくのも決して無駄にはなるまいと思ふ、この調和楽に就ては高松周一氏並に其親友たる北村氏の手に依って鼓吹されてゐる、両者共に杵屋一派に就て深く長唄を研究されてゐるとの事だ、曾て明治音楽會の大會に於て、北村氏が洋楽の勸進帳を聞いた事があったが、氏の長唄に於ける修養の深さは、當時居合せた吉住小三郎が頻に賞揚したのを記憶して居る、されば氏の調和楽も必ず其目的の如く完成の域に達する事であらう、併しただ夫許りでは物足らぬ、此結果として必ず日本音楽の發達も出来、西洋音楽の進歩も出来た上、両者の〓美を酌み取った最良最善の楽曲が生れる事を望む、この大事業が完成されぬ様ならば、調和楽もホンの當座の餘興視されて、たゞ貴方は御器用デスと褒められるに過ぎぬであらう(かざ生)

この記事に出てくる北村季晴は、和洋調和楽を提唱した筆頭格の人物である。[2]北村は明治26年7月東京音楽学校本科師範部を卒業した。同期生に専修部卒の島崎赤太郎と石原重雄がいる。青森と長野の師範学校で教員をつとめたあと、明治34年東京に戻り、長唄の五線譜に訳譜したり、《露営の夢》などを作曲したり、積極的な音楽活動を展開した。

かざ生の記事で気になるのは、最後の部分である。北村氏の調和楽は完成の域に達するだろうとしながらも、ともすれば余興と見られてしまう恐れを指摘している。和洋調和楽への社会的な関心は高まっていたが、批判もあったようである。

同じ明治38年の『朝日新聞』12月31日付には、「過去一年間の洋楽界」という年末回顧記事がある。これによると、北村季晴・前田久八・石田巍などの「楽友会倶楽部」は「音楽学校の秀才雲集して宛然楽界の梁山泊を以って任ぜんとす」と記されている。

また、この明治38年には、東京音楽会が日本橋区北新堀町12番地に設立され、10月8日に本所区向両国の東京体育倶楽部で演奏会が開かれている。[3]この団体が和洋調和楽を推進する中心的な団体の一つとなる。町田久・石橋蔵五郎・太田勘七・大野朝比奈らが設立したらしいが、誰が中心メンバーであったのか詳細は不明である。東京音楽会については家庭音楽会の項で記す。

和洋調和楽の音楽家たち

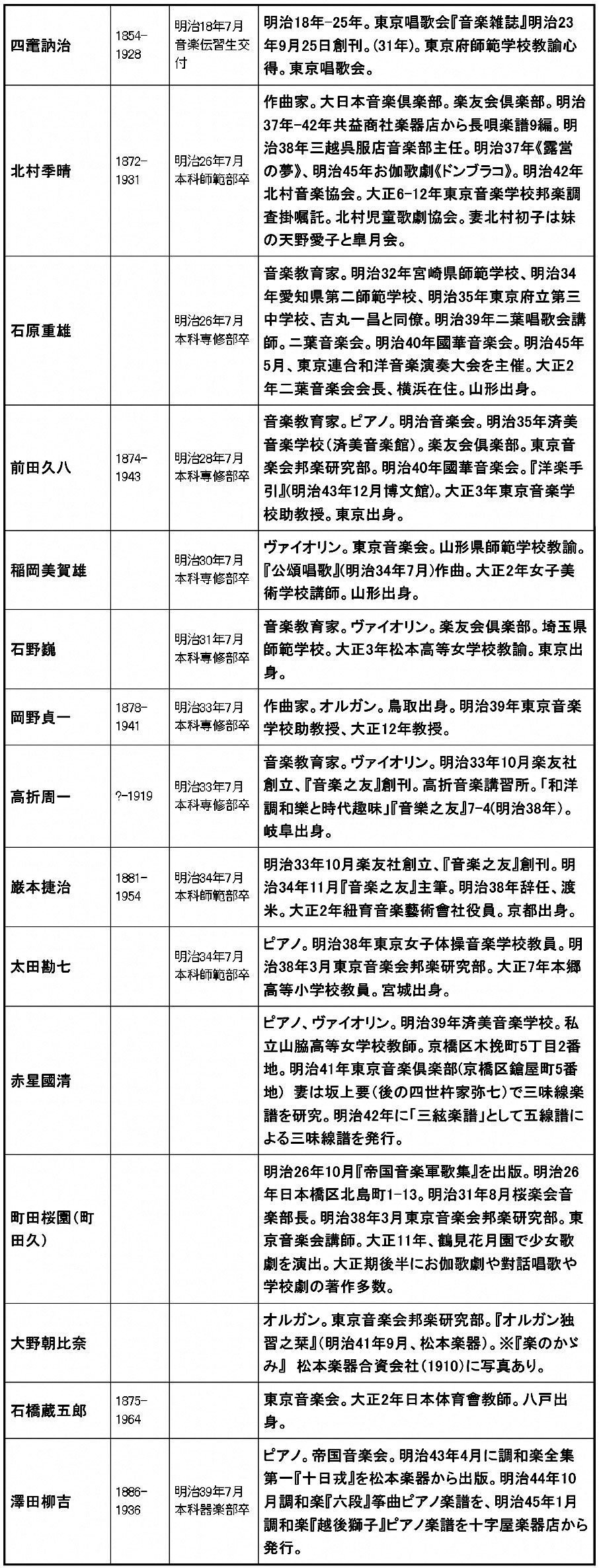

明治39年の『國民新聞』には「洋楽界の流派」という記事がある。これを分かりやすくまとめると次の表になる。この記事では、和洋調和楽という言い方ではなく和洋折衷楽としている。北村季晴・太田勘七・石原重雄・石野巍・岡野貞一・前田久八・高折周一・巌本捷治はいずれも東京音楽学校出身者である。共益商社楽器店が拠点であり、"楽器店派"とも言われているとしている。

洋楽界の流派(明治39年)

◇

当時の新聞記事は現代とは違って興味本位の記事が少なくなかった。実際の洋楽界をこうした流派に分けるのが妥当かどうかは検討の余地があろう。明治時代の音楽雑誌のイデオロギーに関する近年の研究成果では、洋楽と邦楽の「折衷派」に対して、洋楽は邦楽とは別に啓蒙していくべきだとする「分離派」に分けられ、北村季晴・田村虎蔵が「折衷派」、高折周二・巌本捷治は「分離派」とみられるという。[4]

明治末期の洋楽界の人間相関図はかなり複雑である。北村季晴と田村虎蔵との間のディットリヒ事件以来の確執や、島崎赤太郎をはじめとする尋常小学唱歌教科書編纂委員と田村虎蔵の対立、田村虎蔵と福井直秋の論争、それに福井直秋の著作をめぐる尋常小学唱歌教科書編纂委員会内部の賛否、音楽学校内の唱歌編纂掛の武島羽衣と校長湯原元一との不和…。この稿ではその詳細には立ち入らない。[5]

明治39年の記事に、東京の音楽教授所を列挙した記事があるので参考までに記しておこう。

東京市の音楽教授所(明治39年)

◇

和洋調和楽に関連した動きとしては明治40年末に、前田久八の済美音楽会と石原重雄の二葉音楽会が合同し、國華音楽会が誕生した。また、それに先立つ同年7月、北村季晴の妻北村初子と妹の天野愛子が皐月会を立ち上げている。

和洋調和楽は3年後の明治41年に一段と大きな動きとなる。『朝日新聞』にこんな記事が出ている。

●和洋調和楽の気運

洋楽器を使用して、邦楽を演奏する事は従来屡専門家によりて企てられ既に曲譜の翻譯されしものも尠なからざりしがピュウリストとも云ふべき一部の音楽家は、和洋楽の不調和を唱へ、洋楽器を邦楽の演奏に用ふるを批難し、さも堕落したるものゝ如く言ひ囃すより、荏苒として今日に至るまで発展することなかりき

▲坪内田中両博士 然るに文壇の雄将坪内博士は「新曲浦島」その他楽劇により和洋楽の調和を計られ、独逸皇帝の御耳にまで達したと楽壇の客将田中博士も亦常に邦楽の調曲律旋を新譜に取り屡家庭にて試演せられたり

▲勇敢なる音楽学校の新校長 従来和洋楽の折衷難を唱ふる者は音楽学校側の者に多かりしが新校長の湯原元一氏は大膽にも邦楽調査を企て是迄神聖視せられざりし俗曲の上にも秋波を送れり

▲北村前田諸氏の苦闘 これより先き北村季晴氏は和洋の形式を折衷して「離れ小島」「露営の夢」などの新曲を作り、歌詞は兎も角旋律と節度とに於いて大膽なる新試験を企て、前田久八氏等一部の人々も亦和洋楽調和の為めに努めしも嘲罵と冷評の裡に葬られたり

▲邦楽研究會の設立 「由来邦人とその感想の表現を異にせる外人の節調をのみ神聖視して邦楽を蔑にせしは盲なり、俗曲の中また採るべきの價値なしとせず」との説は近頃に至り勢力を占め来り前記北村前田町田の諸氏は邦楽研究會なるものを起し、洋楽器に由りて邦楽の演奏を試みるのみならず、筝曲、長唄、謡曲、俗謡に至る迄あらゆる方面の節調や旋律を譯譜する計畫を立て如何に斯界一部の批難を招くも斷乎として猛進する決心なりと云ふ

同年3月18日、前述の東京音楽会に邦楽研究部が組織され、日本橋萬町の常盤木倶楽部で第1回演奏会(研究試演会)が開かれた。

第一部

(1)ピアノ連弾 長唄《四季の花里》 太田勘七、町田久

(2)三曲合奏 筝曲《桜狩》 筝塚本清暁、関根登美壽、三弦清水栄花、尺八八木野呂童

(3)和洋合奏 長唄《吾妻八景》 太田勘七、町田久、大野朝比奈、新田小一郎、杵屋和三郎連中

(4)俗謡《さんさ時雨》《さんさ踊》《花車囃子》 会員一同

(5)歌澤節《今様白酒》 唄家元柴錦子、柴清子

(6)長唄《筑摩川》 三弦杵屋和三郎、唄富士田音蔵ほか

第二部

(7)三曲合奏 《吾妻獅子》 筝塚本清暁、関根登美壽、三弦清水栄花、尺八八木野呂童

(8)ヴァイオリン合奏《阿古屋三曲》 吉村鷹夫、片山新太郎、町田久ピアノ伴奏

(9)独吟清元《花がたみ》 町田久

(10)歌澤節《嵯峨の秋》 唄柴錦子、三弦柴清子、筝柴道子、舞柴雪子

(11)《松前追分》《獅子舞》 ヴァイオリン町田久、ピアノ太田勘七

(12)和洋合奏 長唄《七福神》 会員、会員杵屋連中

研究試演会というだけに耳に馴染まない演奏もあったのであろう。かなり厳しい批評が後日の新聞に掲載されている。例えば、読売新聞は「今回の催ふしはお世辞にも面白いと云へないけれど、司会者諸君の熱心なことは恁く申す僕も及ばずながら十分之を認め得た、あはれ此一蹉跌に驚かす諸君が所謂一部の音楽家の非難に甘んじて楽界の急先鋒たられんことを切望至嘱する」とある。この時期、和洋調和楽は楽界の主流にあったわけでないようだ。

音楽記者として知られた加藤庸三が明治41年に記した『日本音楽沿革史』(松下楽器合資会社出版部、明治42年3月20日)によると、そもそも和洋調和楽の嚆矢は明治12年ごろ、音楽取調掛の伝習生となる四竃訥治(しかま・とつじ)が、邦楽の訳譜をはじめたことだという。四竃は『音楽雑誌』の編集者としてよく知られている。その四竃の影響を受けたのかどうかは定かでないが、明治30年ごろから北村季晴・高折周一などが和洋調和楽を唱えたという。そして、和洋調和楽の音楽家として前田久八・赤星國清・大野朝比奈・太田勘七・町田久の名を掲げている。

加藤はさらにこう述べている。「然るに此事業尚ほ未だ大成する到らず、一方音楽家より種々批難あると雖も、其成功の期は、蓋し遠き将来には非らざるべしと信ず」。明治41年の時点で加藤のような好意的な記者もいたが、音楽の専門家の間ではさまざまな批判があった。

例えば、小松耕輔(1884-1966)である。東京音楽学校を卒業し学習院講師をつとめながらさまざまな音楽評論をしていた小松は明治41年、洋楽器で邦楽を演奏することはかえって邦楽の美点を抹殺すると厳しく批判した。そして和洋調和楽でいい影響があるとしても、家庭に音楽趣味が広がるぐらいしかないとした。[6]

東京帝国大学を卒業し音楽理論や東洋音楽を研究していた田辺尚雄(1883-1984)も、和洋両方の音楽は死骸のようになる、初心者を欺いているなどと酷評した。新聞掲載なので庶民に分かりやすくと考えたのであろうが、学者とは思えない抑制の利かない文章となっている。[7]

今日の音楽史では、和洋調和楽は結局洋楽界からも邦楽界からも批判され一時の流行に終わったと考えられている。しかし、それは小松や田辺の文章のみにもとづくやや狭い見方かもしれない。和洋調和楽の音楽家たちが、具体的にどのような活動を行っていたのか、そして当時の音楽界にどのような影響を与えたのか。専門家による総合的な研究が待たれるところである。和洋の調和に取り組んでいたのは、ここに掲げた人物以外にも少なからずいる。たとえば、北村季晴《ドンブラコ》と並ぶ子ども向けのオペレッタ《うかれ達磨》をつくった東京音楽学校の吉丸一昌と本居長世である。楽譜として出版された『うかれ達磨 』(大正2年7月敬文館)の緒言には「歌詞及び旋律の調和に付いては著作者の心血を灌ぎたる處にして、わが發音法を傷くる事なくしかも和洋の旋律の調和を計り得たりと自信す」とある。

和洋調和楽は、当時の多くの音楽家たちが直面していた共通の課題だったはずなのである。

◇

話が室崎琴月からずいぶん横道にそれてしまった。和洋調和楽の音楽家たちと、琴月は実際に関係があったのか、である。いまのところ接点はほとんど見つかっていない。琴月にとって和洋合奏や和洋調和楽は単なる趣味や余興にすぎなかったということであろうか。しかしこうした時代の風潮のなかで上京し音楽を学んでいたことは事実である。のちの大正6年6月に設立する「東京家庭音楽会」は、邦楽と洋楽を教える団体である。これに先駆けて存在したとみられる「家庭音楽会」という団体が、前述の東京音楽会と関係があったとみられることが、和洋調和楽をめぐる琴月の謎を深くしている。その家庭音楽会について記す前に、『尋常小学唱歌』と『新作唱歌』という2つの唱歌集の作歌にかかわった東京音楽学校教授、吉丸一昌と琴月とのかかわりについて、詳しくみておかなければならない。[8]

◇

[1]和洋調和楽と楽譜については以下の先行研究がある。

塩津洋子「明治期関西ヴァイオリン事情」『音楽研究』大阪音楽大学音楽博物館年報第20巻(2004年10月)

上野正章「明治中期から大正期における洋楽器で日本伝統音楽を演奏する試みについてー楽譜による普及を考えるー」『日本伝統音楽研究』第9号(2012年)

安久津太一「明治時代における邦楽と洋楽の音楽指導の関わり――中尾都山に見る尺八とヴァイオリン楽譜出版の経緯とその背景――」『東京学芸大学紀要 芸術・スポーツ科学系』65号(2013年)

また、明治時代の楽譜ついてはWEBサイト「唄本から見た明治の流行り唄」が参考になる。

[2]東儀鉄笛「近時の楽界」『読売新聞』明治41年2月23日別刷り2面。東儀鉄笛は、「洋楽器で俗曲を奏する所謂る北村式」「和洋折衷式の元祖北村季晴氏」と記している。北村については、奧中康人「和洋折衷の明治音楽史 ー伊澤修二・北村季晴・初期宝塚ー」津金澤聰廣・近藤久美編著『近代日本の音楽文化とタカラヅカ』(2006年)所収、奧中康人「和洋合奏道成寺-北村季晴による日本音楽改良と挫折」『名古屋芸術大学研究紀要』28号(2007年)。

[3]『読売新聞』明治38年10月5日1面、『東京朝日新聞』明治38年10月6日6面。

[4]松田直行「近藤朔風と明治末音楽雑誌のイデオロギー」『駒澤日本文化』(2007年)。

[5]鎌谷靜男『尋常小学唱歌編纂秘史』(2001年)。ディットリヒとハイドリヒを混同しないよう注意が必要だ。ここでいうディットリヒ事件(ストライキ事件)と、ハイドリヒが巻き込まれた明治42年の公開質問状事件とは異なる。

[6]小松耕輔「和洋調和楽の意義と其價値」『音楽界』第1巻第4号(明治41年4月)。

[7]田辺尚雄「日本音楽を西洋楽器で奏することに就て」(読売新聞掲載、『音楽界』第3巻第11号に収録)。

[8]明治10年代、20年代の和洋調和楽については、千葉優子『ドレミを選んだ日本人』(2007年)に比較的詳しい記述がある。

※表紙写真は大正2年(1913年)の白木屋呉服店。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?