第3章第4節 有難き親友たち

青春小説の人間模様

9歳で孤児となった大井信勝(のちの冷光)は、伯母の家で育てられ孤独な少年時代を過ごしたという。しかし、富山県農学校へ入って2年目、15歳から綴られた『波葉篇』日記を読んでいくと、孤独感はそれほど感じられない。友人たちと人生や社会や文学について率直に語り合い、書簡を頻繁に交わしている。寄宿舎生活であったから濃密な関係が築かれたのであろう。信勝を取り巻く人間模様は、青春小説のように生き生きとしている。

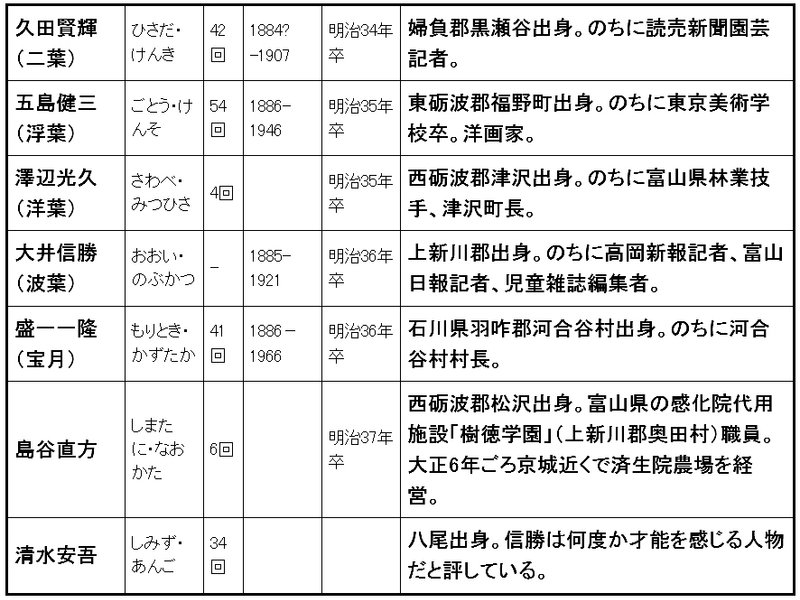

信勝は明治34年正月、2人の友と知り合った。五島健三と久田賢輝である。この2人に澤辺光久を加え、計4人で文芸同好会の松葉会をつくった。[1]久田が二葉(ふたば)、五島が浮葉(うきは)、澤辺が洋葉(うみは)、信勝が波葉(なみは)と、号にいずれも「葉」がついている。これ以外に「葉」の号のある人物は見当たらない。学年でみると、久田が明治34年卒、五島と澤辺が明治35年卒、信勝が明治36年卒。年齢では、久田が1歳上、五島は1歳下になる。

大井信勝の農学校時代の主な友人たち

澤辺によると、松葉会は次のような会だった。

「在学当時に於ける小生等の秘密結社否道楽結社に就て一言申上度候、道楽結社、それは牛飲馬食の会同にあらず。将又月並の野球、庭球の会同にもあらず、少くとも高尚な趣味を涵養するに価値ある文芸同好者の会同に有之、(中略)此面々は学業の余暇を愉みては青葉匂ふ五島君の別邸桜陰書屋に相集ひ番茶を啜りつつ、詩歌の即席吟や、校友会誌の批判や、さては天下の大文豪を気取って随分片腹痛い程縦論横議をやらかしこを以て、唯一の道楽といたしたものに候」[2]

明治34年、松葉会の4人は筆写の回覧誌『面影』をつくった。『面影』の実物は現在確認されていないが、現存する『波葉篇』雑纂にはそれを書き写した作品がいくつか出ている。それによると、『面影』は春の巻と夏の巻があったようである。この中で五島は挿絵を担当した。[2]

尊敬すべき先輩・久田賢輝

親友たちを個別に見ていこう。

久田賢輝は、『波葉篇』日記で2番目に数多く名前が出てくる親友である。明治17年生まれの1歳上とみられ、学年では2級上で明治34年卒。信勝が2年生になったとき既に卒業していたが、しばしば農学校に顔を見せている。

久田は松葉会の最年長であり、信勝にとっては尊敬する先輩であった。「久田兄の意志は実に立派な模範だ、兄が哀史は実に一の立志談である」「無名の才子無名の英雄と称ふるにはぢない」などと記されている。信勝と頻繁に書簡をやり取りし、農学校に戻ってくると社会論や人生論や処世術について持論を話してくれた。

久田が明治34年に卒業したあと何をしていたのかは分かっていないが、『波葉篇』日記の明治36年5月17日には、石動試験場内の久田を訪ねたとある。石動町は農学校から約10キロ。また明治36年ごろには葉煙草専売所の技術官として石川県鶴来町に在住したらしい。鶴来町は北陸を代表する葉たばこ産地だった。富山県の隣で母校からは50キロほどの距離である。

久田の実家は富山県婦負郡八尾町に近い黒瀬谷村にあった。武士出身の祖父が財産を築いたが、婿養子の父は村長などもつとめていながら投機に走り没落した。明治36年秋に父が亡くなると、久田は20歳そこそこで一家の生活を背負わなければならなかったという。信勝にとって、久田の境遇は自分と似ていると感じていたことだろう。久田から来た書簡には「僕等の境遇には決して良し悪しも何にもない只其の人相当の境遇の下で呼吸して居るものとして置けば宜しく侯らはずや」(明治35年5月7日)と励ましの言葉が綴られている。

最初の小説を売り込む

明治36年夏、信勝の初めて書いた小説が石動町の『北光新報』に掲載されたのだが、その裏には久田の売り込みがあった。久田は「赤壁の賦を習い始めた君だから小新聞であるし別に名を汚すこともないだろう」と信勝の作品の新聞寄稿を思いついたらしい。信勝は久田の勧めに応じて4、5日かけて小説『紫陽花』を書き上げた。7月1日、北光新報に送ったところ、12日の紙面を見て信勝は驚いた。「東都の萬朝報其他のに光彩を放ちたりし青年文士…」という予告記事が出ていたのだ。久田が編集者に売り込んでいたらしいのだが、信勝は「初めて世に?世に出さんとするサイサキにこんなことをかゝれては世をあざむくも甚しい不快な……」と記している。そして8月2日、信勝にとって最初の小説『紫陽花』が北光新報に掲載された。[4]。

このエピソードには後日譚がある。明治38年9月3日、信勝は伯父の問題で福野方面に出かけ、富山に終列車で帰る途中、出町駅で北陸政報記者の中村甚松という人物と話し込む。中村は新聞社の内幕を話すうちに、中村がかつて北光新報に在籍して信勝の『紫陽花』を編集したのだと語った。信勝は「妙なこともあるものなり」と日記に記している。明治36年夏、久田が石動町に住み、同じ石動町の新聞を編集していた中村と知り合いになったのかもしれない。中村は後年、東京で記者をつとめた後、『富山新報』の社長になった。

信勝にとって久田は人生の恩人となった。それは明治38年春、進学をあきらめ働き口を探す信勝と、『高岡新報』の井上江花を引き合わせたことをいうのだが、後で詳述する。

洋画家を志した五島健三

五島健三は、信勝が『波葉篇』日記で最も数多く名を記した親友である。信勝の1級上で明治35年卒。当時、農学校の卒業生は農業指導者ばかりでなく実業家や新聞記者など志す者も少なくなかったが、五島は画家を志す異色の学生だった。[5]明治35年4月に農学校を卒業すると、家族に反対されながらも、5月に上京し東京美術学校の予備之課程に進学を果たす。そのとき信勝は5円を用意し手助けしている。

農学校時代の五島はよく小矢部川の川べりに散歩に出て写生帳を広げた。誘われると信勝は付いていった。明治35年9月13日、信勝は同級生の能澤正秀と小矢部川に出かけた際、東京にいる五島がスケッチをしていた姿を思い出し、翌日「土曜日の小矢部川」という文章をまとめている。ほんの1か月ほど前の8月6日にも、帰省した五島が信勝の家(伯母の家)を訪ね、一緒に常願寺川の川原へスケッチに出かけている。信勝がのちに新聞記者となって立山や大日岳でスケッチを残したのは、五島を見て自らも描くようになっていたためかもしれない。[6]

最も信頼を寄せた盛一一隆

盛一一隆は、信勝と同級生で、1歳年下である。文芸同好会には所属しなかったようだが、いつも近くにいておそらく最も信頼を寄せる友人であった。五島、久田と並んで回数多く名を記している。盛一との最も濃密なかかわりは明治38年11月に見られる。信勝が1年志願兵となるために納めなければならない金を用意できず困っているところに、盛一がそれを工面してくれるのだが、これは後述する。

そもそも信勝が盛一と親しくなったのは明治34年5月11日、農学校で井波に遠足したときのことであるという。ともに2年生であった。盛一は自宅が石川県津幡郡河合谷と遠いことから寄宿舎に入り、明治35年には信勝と隣室だった。明治35年12月には結婚していて1年たつことが日記に記されているが、だとすると盛一は15歳で結婚したことになる。

信勝と盛一は明治36年2月7日、お伽噺を合作している。同年6月7日には盛一が来て、巌谷小波の雑誌『少年世界』を読んでいる。2人の趣味は共通していたのであろうか。

信勝は明治36年6月から7月にかけて徳冨蘆花の長編小説『思出の記』(明治34年5月刊)を読み、その内容を盛一に語って聞かせた。日記には「やがて兄もその様な〔松村のような?〕家庭を作れ、僕も菊池の様な家庭を作つて兄にまみへんと共に笑ふ」と記している。

『思出の記』は、裕福な家が没落して幼い頃から苦労したきた主人公、菊池慎太郎が家の復興のために勉学に励み、一家を背負ってたくましく生き抜いて平和な家庭を築く物語である。松村清磨は友人である。「立身出世」を目指した明治知識人の理想像を描いたとも評されている。

信勝はこの小説に相当共感していたようである。東京で浪人時代の明治37年2月、わざわざ『思出の記』の古本を買い、富山に戻った明治38年1月には伯父に読ませるために取り寄せ、それを後に妻になる文にも語って聞かせている。没落した士族の子弟が家の再興をめざして文筆の道に進むという筋書きは、まさに自分や久田の人生にも当てはまる。生きる勇気を与えてくれる小説であったのであろう。

◇

[1]大村歌子編著『縁―五島健三の青春』(いそべ桜蔭書屋、2009年)には、明治34年3月20日に撮影された着物姿の4人の写真が紹介されているが、これが松葉会の4人なのであろう。桜陰書屋(おういんしょおく)とは、五島健三の父、寛平が自宅の離れに造った文人墨客が集う場所とされるが、詳細は不明である。信勝の『借家墨染日記』の明治38年8月2日には「桜ノ陰書屋」と表記されている。

[2]『富山県立農学校二拾周年記年帖』(大正3年)、p22-23。信勝は明治38年8月6日から李家隆介富山県知事の砺波地方の農業視察に随行した際、8月7日の朝、福野町の櫻ノ蔭書屋をたずねて五島氏に面会し、『面影』を借りたと記している。これは『波葉篇』雑纂をまとめるためであったと推測される。信勝は明治34年8月21日の日記に「本日より改めて掬星と号す、元大井波葉」と記している。久田が卒業して、松葉会はなくなったのであろうか。信勝の作品は、春の巻に「すみれ心」「桟橋」「春野」「有磯の海」「烏」「星」など、夏の巻では「ストライキ」・新体詩「湖の夕」などがある。また、写実文「帰省」、小品美文「蛍」、和歌「蛇いちご」、俳句「夏の月」も、『面影』所収の作品だという。「湖の夕」「帰省」「蛍」「蛇いちご」「夏の月」は、『高岡新報』主筆の井上江花が大正11年の連載「冷光余影」に転載している。江花はこのころの信勝の作品を「何れも少年の筆らしき幼稚の点が面白く思はれる」と評している。

[4]『北光新報』は現存が確認されていないが、『北陸政報』明治38年5月17日2面には「新聞発刊の準備 西砺波郡石動町の加藤庄作氏外数名は今度青年機関の北光新報同様の旬刊新聞を発刊せんとて準備中の由」という記事が出ている。小説『紫陽花』は『波葉篇』雑纂に収録されている。その内容は、相場に熱中する父と家庭の先行きを案じる娘の心情を描いたもので、信勝が引き取られた伯母の家をモデルにしたものと見られる。

[5]五島の生涯は、大村歌子編著『縁―五島健三の青春』(いそべ桜蔭書屋、2009年)にまとめられている。

[6]『波葉篇』雑纂によると、信勝の初めてのスケッチは、上京したあとの明治37年10月である。(2012/11/14 22:27)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?