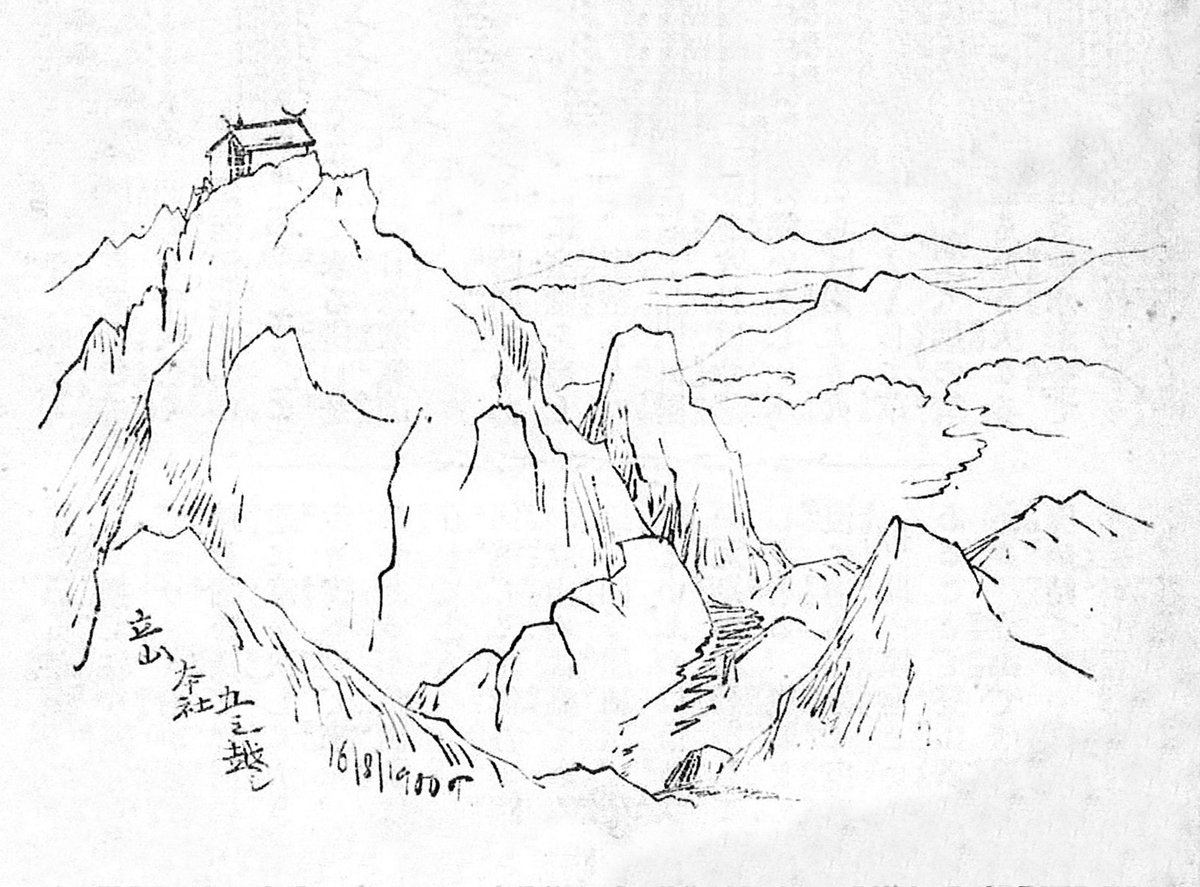

寺崎七草「越中立山」

牧野富太郎の陰であまり知られていないが、明治大正期に活躍した若手の植物学者、寺崎留吉。明治33年。立山の記録文学としてはこれまでまったく注目されてこなかった一編。

寺崎七草「越中立山」

去年七月少年探検隊の一員として信濃の戸隠山を探究し「探涼」といふ増刊に木曾の御嶽の事を書いてから最早一春秋を経過したので復た今年も三伏の炎熱の頃に残る雪の皚々たる裡を跋みて見度き念が壓へられなかったから茲に筆を執て越中立山の話を血気の青年諸子に紹介する、それも理由のあることで北陸道の少年は一度立山へ登って其險阻を踏んで来なければ一人前の男子に成れぬとしてある、因て立山のことを雄山とも申すのです。

日本地理を学んだ諸子は充分承知のこと、越中の立山と云へば信濃と越中越後の畧國境に跨って居るので一体此の邊は西洋の地理家が日本のアルプスと呼ぶ所、南は遠江、甲斐の境より木曾の高山を集め北は越中の親不知の險まで日本一の峻險の地方である二十里四方の中、立山温泉の家のある計り其他は皆山と谷で一も人の住家はないといふ寂寞未開の區域である、一たび躬ら立山の頂上に登て見ると日本アルプスの雄荘なる景色が直ちに双眸の中に映じて其規模の宏大なことは駿河の富士山とは亦た全く趣を異にして居る。

立山に入るには信濃の大町といふ村より針の木峠といふを踰え黒部川の峡を渉りて来るも路はあるが裏路なので途中が餘り困難過ぎるそこで表口即ち越中の富山よりするが最も諸事に都合が宜しい、富山からは是非蘆蔵寺、岩倉寺といふ所へ出懸け此の關門から入るのである、一昨年(三十三年)の夏八月中旬私は越中富山に開かれたる關西聯合共進會を参観し其前に木曾の諸山を一巡り済ませた上此の山に登って試た。

富山の市街を離れて東南の方、平地をば四里程行くと上瀧といふ可なりな村がある宿泊にも辨當にも便利なる所で其對岸が直に岩倉である此處が立山参の第一の關門で私共も此處で萬事準備をして行た、上瀧を出と直に常願寺川を渡る。常願寺川と謂へば北陸の七大川で嘸ぞ水が洋々と流れて居る信濃川か神通川の如きものを思ってたが全く反對で實に砂礫の急流である、上も下も見渡す限り極めて荒い砂利計り、しかも皆一抱へもある轉石ががらがらして居る、水は糸の如く其間を縫ふた様に走て居る、併し傾斜が急であるから一朝雨が烈しく降れば此石は容易く押し流されて恐ろしき河となるらしい、現に其の上に架けてある橋は實に二百間餘もあるが、板を列べて張金で繋いである、それに橋杭が浮き上がらぬ様に大な石を幾個となく樽に入れて結び付けて置く餘程目新しき景色で、洪水のときの勢が察しられる。

岩倉[岩峅]は立山神社摂社を鎮座し良き所である、其れより三里、川に近く沿ふて上ると蘆蔵寺[芦峅時]といふ所に到る、昔は寺領であって幾多の坊が列んで居る今は全く神社と極って中々立派なものである、百般の準備を調へ宿泊するに便利に出来て居る登山者は必ず神祓を行ひ無事登山を祈るのが例である山の案内は上瀧又は此蘆蔵寺にて仕立てる木曾路の高山にて行者先達といふ連中とは少く違ひ中語といふて常置案内人夫である、米、味噌塩より途中の水、提燈、小道具を一切用意して呉れる、併し鑵詰食料などは一寸得難い様です登山には可成贅沢をせず其土地の例に倣ふて難を渉るが面白いです、中語は固より登山者の姓名宿所元籍、年齢を詳かに前夜の宿泊又は中語仕立所に告げ登山者に自己の名刺を示して山中一切の危險の責は自分が負ひますと云ふ風である。

蘆蔵寺から立山室堂といふ所まで八里と號し途中先づ小屋は無いから、朝可成早く出發するが必要で大抵は未明星を戴いて立つのです

蘆蔵寺から凡そ小一里ゆくと稱名川といふのを渡る藤橋といふ小橋を越すと老人が稗を煎じて湯を沸かして鬻で居る、茶の湯に使ふ様な黒い茶碗で一杯一銭と取られる何れの山でも見る力餅もある様で朝飯を済せて来た上にも充分腹を肥して置く、熱くても「ひえ湯」かと洒落を云人もあるそうだ藤橋畔の茶小屋を過ると直に材木坂といふ急な坂路で少づゝ左右へと曲りて半里も登ると材木坂と云ふ理由は所々に玄武岩といふ材木を倒した様な岩石が露はれて居る火山地方には何處にでも在ることで別に不思議ではない、坂の途中に鷲が窟といふて大きな岩角が突き出て居る。

材木坂を登り詰めると最早餘程高臺へ登りて居る美女杉といふ大きな杉の樹の名所があり、熊王権現といふ小さな祠、禿杉といふ枝の強く曲がりて幹頂のが禿頭になりて居る杉がある、此の邊は常願寺川と稱名川との間に挟まれて馬の脊を行く様な高塀の上を歩く様な所であるが両側が全く雑木で繁く詰め全く遠方が視透せ又時々密林の隙間から南側の常願寺川の溪が漏れて見える、それも蘆の下が直に川で極めて深い底に水が流れて居るから眞の流れは少も見えず唯向ふ岸の森が芝生の様に蒼々として遙か斜めに下に横はりて見ゆる此側は稱名川なれども是亦深い計で見ゆる所は一つもない禿杉の邊に中語の案内で短い杉の樹の股に上て漸く稱名の瀧といふのが深く奈落の下へ墜て行、瀧の下流は先に渡りた稱名川であるこう云ふ風の高臺の峰に沿ふて居乍ら其歩く足本の路と謂へば全く泥濘で沼か田圃の様な場合が幾所もある、それに木の幹が倒れて居る誠に辷事夥し、其泥濘の路が二三里もありて山も谷も少しも眼に触れず無味極まった路で水はなし花はなし岩はなし風景に変化がなし固より嶮くもなし其飽こと實に喩へ方がない。

それより山毛欅坂、高野坂、不動堂といふて二つの大きな急坂と小さい祠の名所とを踰すと一面廣々とした原となる二三里四方もあろうと思ふ草原で所々に水溜がある松柏類の黒木の短く風のために壓へられたのがボツボツ立て居る計り實に廣大なるものである此の所を彌陀ヶ原と名ける。

彌陀ヶ原は最早海面からは六千尺近くも高い所であるが場所が廣いから一向に気が付かぬ見渡す先きには立山の連峯、未だ餘程高く聳えて見ゆる附近の中高の山は唯半腹上計りで、富山の街の方は早や薄雲の下に隠れて僅かに常願寺川の下流が巾廣くなりて空とか思ふ青々したる日本海に注ぐので見當が付くのである。此の彌陀ヶ原といふのは植物を採る人には屈強の場所で色々美しき草花が満ちて毛氈の様である、池があるから根を洗ふに都合が良い、風は冷かにして暫く休で居ると肌に粟を生ずる。

彌陀ヶ原を七分通り通り越すと追分といふ所があって立山温泉と立山直路と一の谷巡り路とが三本岐分れして居る時間も充分にあるから巡り路を取て試た、少し切れ込むと稱名の瀧の上の溪に出で大きな巌の間を渡る、獅の鼻と云ふ巨大なる巌の角が跳び出て居る其鼻先きへ上れる一の谷、二の谷共に細き溪ではあるが残雪が埋めて居る樹の陰は未だ融る様子はない其上だけは樹の芽が未萌かず是れが雪の初めで其れより先は屡々雪の上を踏まねばならぬ鏡石といふ名所がある表面滑かで形が丸い、唯目印といふ計りで面白くも何ともない凡て立山の名所は皆な目標計りで一里塚である見る價は一つもない、これから短き背の低き松柏類の林を潜て登る、足場は危険であるが一寸庭の中を徘徊して居る様で前より面白き景色、それに處々雪があり雪が無ければ草花が咲て居る、雪が昨日あたり融けた跡は全く箒で掃いた所の様で草の芽が直ぐ出懸て居る其面白きこと。

矮草、残雪を踏むこと二里とも思ふ程段々に登りて来る遂に室堂が見える、是が今夜の雨露を凌ぐところ立山の本山は尚ほ其向ふにづつと嶮しく屹立して居る、蘆藏寺を朝の五時過ぎに發しハ里と號せらるゝ登り路を植物を採り「スケッチ」を取る外餘り休まずにして室堂に来て見ると早や午後の五時過で凡そ十二時間も懸つて来た筈で時辰儀を見て初めて驚いた、それでも尚ほ早い方だとの評である。室堂の原は隨分廣々として居る其原の一隅に室堂が建て居る、原は海面上二千五百「メートル」即ち八千尺近くもある其場所で今夜は泊るのである、四面概して雪のある荒地、暫く休みて居ると到底「ネル」の「シャツ」に夏服位では心棒出來ぬ綿入が欲しくなって來る併し是れも極めて晴天の日で、さうである、雨の日には寒氣凛烈冬月の嵐の通りである。

日は西天に降り居れども暮るまでには一時間半もある、明日といふては豫定が六ヶ敷い、直に室堂を發して八町隔たれるといふ地獄谷を見舞ふた、室堂よりは少く低い廣い谷間に下るので、路の左右に翠ヶ池、御厨ヶ池と名くる一對の丸い池がある、壁が急なれば水邊までは降ては見ないが摺鉢の底の様で隨分深いらしい水は無論藍の様に見ゆる、愈、地獄谷とならば固より火山質であるから土地は荒れて焼石計りがガラガラして草は生へない、硫黄の烟がムクムク噴出て或る所では白き泥水が釜で湧す様に沸騰して居る泥湯が流れて溪水に交れてから尚手を漬ける事が出來ぬ丈けに熱い硫黄の瓦斯から純粋の硫黄華が細かに結晶して黄金の粉かと思ふ程美しい、携て往た鐵槌を振り翳して見たが如何にも足の下でゴウゴウ音が響て氣味が惡い熱氣が所々で漏れて燒跡を踏む様で如何にも硫黄孔を碎いて見る勇氣がない遂に意を決して大きな蟻の塔の様なのを一打崩して十歩も後へ逃て來た、コワコワ其破片を拾ふて歸った次第であるが該硫黄は實は純粋で美麗で今尚ほ大切に保存してある。

何處でも地獄谷と謂へば硫噴氣孔のある所であるが格別立山のは盛んである妙なことには湯屋地獄、鍛冶屋地獄、団子屋地獄、染物屋地獄などの名がある鍛冶屋地獄といふのは恰も吹子が火を吹て居る様の勢で硫黄が瓦斯から分解して小丘の如く積上りて其上から噴出して居る、幾時まで停て居ても飽きない程面白い、日没に迫られ漸く室堂に戻った。

抑此の室堂といふは一萬尺近くの高嶽には何處でもあることで登山者の便を計り粗末な木造の小屋が建てある、立山では風が割合に強くないと見え周圍には岩塊が積でない構へは隨分大きく竪十五間巾五間位もあり麓から運び上たに相違はない太い柱と棟が使ふてある、冬月雪が非常に深いから此程の丈夫でなければ倒れてしまう室堂の内の模樣を申さば極めて粗末なる床を張りて唯外圍の雨戸、板壁の外更に障子建具は固より無い、板の床の上に古き半腐りたる莚を敷き二三ヶ所も炉を切てある、其邊りに伏して繁って居る偃松の枝を折りて枯してある、之を焚きて温を取り且米を炊ぐのである、六月下旬より八月末迄が登山期である、其間は神官が一人蘆蔵寺の本社から派出して詰て居る、之に相應の料を納めて一夜を凌ぎ且つ炊事を請ふので炊事の世話は例の中語の役目である。

私は誠に天祐の幸福を享た、丁度其年三十三年が本社開山百二十年祭に當り二拾年目に一度づゝある絶頂の小祠の開帳が行はれて居る、神官は數人も此の室堂に滯在であるが其代りに登山者が非常に夥くて室内満員坐ることも難い位、横に臥ることは無論出來ず炊事も大急で半熟の食物でさへ或は機會を失ふ計りの騒であるが、丁度舊盆の十五日に際會して登山者が二三日間は減少した其跡へ出遇ふた、昨日まで風雨のため閉籠られて困て居た連中が歸途に就た其跡、其上神官の手厚き取扱を蒙り忘れもせぬ佐伯氏と申された、臨時に据た神官殿の浴場まで恵まれ副食物さへ頒たれた、加之翌日の奥山巡りの特別案内迄も世話して貰ふた、此好機會と天氣の晴朗は私は立山のことを想ふ毎に忘れられぬ程有難く思ふた。

炊事に用ふる水が實に別物で原頭の雪から滴る清水を溝を造て導き來る、若しや放尿などせぬ様に繩を張り石の地蔵などを所々に安置して清浄を示してある雪の水のことであるから寒冷は夏の氷水と同じこと夜中と午前は涸れて午後一時頃よりダラダラと流れ來る夕刻が最も多量で此時食器も鍋釜も手足も共に洗ふ其跡を清く浚へて置かねば明日正午までは溜り水計りで雪を融かすの外、飲料水がない、水中に手を浸すにしても到底十分とは堪へられない感覺を失ふてしまう。

少しく室堂の原をの模樣を詳しく謂はんに茫乎として磽〓たる荒野、遠くは連山尚ほ遙かに雲上に拔出たるもの幾座となく前後相重りて過半皆な雪を蒙る、寒風颯爽々冬季と異らず、晝は白雲眼前を摩して來往し霧は四隣を掠めて頓にして暗く忽ちにして晴れ夜は天色澄み渡りて星月の光輝殊に瞭なるを覺ゆ地には残雪銀を敷き或は連なり或は絶へ全く融けたる跡には和か草直ちに萌し翌日蕾を擧げ三日にして花綻び四日にして葉を伸ばす百花紅白黄紫花冠は概ね太くて彩色の麗しきこと到底平地の春の如きもので無い洋書に描てある亜爾伯山か北氷洋沿岸の風光亦全く此れと同一の様である。再び筆を戻して今の飲料雪水のことを話さんに登山の者は立山では夜になると用水の流が凍る氷點以下に成ると謂ひ傳へる其れは餘り形容が過ぎる流水が凍るのでない夜に入れば雪が融けぬからである私も大分に山上で神官と議論をした、夜半幾度か眼を醒して提燈を携へ寒暖計を實際水中に浸して試た午前二時空氣の温度が華氏三十九度で夕刻から少し溜て居る水が三十八度である若し雪の中へ埋めて見ると直に氷點近くに降りてしまう矢張り雪水と雖も氷點以下ではないことが確かである併し氣壓が平地に比しては非常に低いから身躰皮肌には、それは氷點以下かと思ふ程寒く感じらるゝ。

室堂より尚ほ先に立山の本尊が屹立して居る淨土山、雄山、大汝峯、別山、劍嶽と五ッに分れて居る前の四ッは連絡して居るが最後の劍嶽は飛び離れて居るので特別の登るより外、致方ない

室堂の莚の上に臥し偃松の薫ぼる烟で一夜の寒を凌ぎ幾分か躰を憩めた其翌朝同じく未明に起き前宵炊きたる冷飯に腹を肥やし著衣重ね足は輕く用意し雪を含みて嗽に代へ、神官の先達に導かれて第一着に淨土山と呼ぶ峯に攀づるなり路は前日に引替へ急進にして雲の上に足跡を強く踏み付けて手足協力して身を押し上るのである、岩角矮草の掩ふ所が最も善い路としてある、時とすると雪の上を幾人か魚貫したまゝ落る折さへある頂巓が頭の上に見て居るから唯も勇氣は充分滿ちて居る半里といふ所を一時位で登り切てしまう。

淨土山の頭に達すれば既でに一峰は攀ぢ得たるなり例の通り四空皆白雲、秀峰は皆な島嶼の有樣なり淨土山の祠に一拜して少く下り次に雄山に渡り前宵立山温泉に泊せし者は丁度其頃室堂に着し直路雄山に懸けて登る、淨土山よりは半里も隔つるが愈々雄山となると急傾は更に一倍して來る一の越、ニの越、三の越とて少しづゝ休み所があり小き石の祠がある五の越となると全く岩の階段で二人と比びて登ることは六ヶ敷、頂巓は御本社と稱へて稍大なる木造の祠に石にて周圍を固め中に手力雄命、大己貴命を奉置してある非常に神聖に祭りてあるので一同は五の越にて皆草鞋を脱ぎ帽も取らせる樣である天氣の悪き日には手足が寒くて鞋の紐を自由に解き得る人がないといふ一同攀ぢ來るを待て秡言を陳べ神酒洗米を頒たるが例である當年は大祭をて帳幕を開き本尊の神像を拜させた是れで一通りの参拜は了るので信心者は東天を拜するやら特に祝詞を唱ふるのもある。

偖て雄山御本社の所在は立山中の最高峰で其傍に陸軍測量三角臺が立てある海抜二千九百三十六米突即ち九千六百尺程もある壁頭に申した日本のアルプスといふ区域は一眼に分かる。

地圖で幾枚にも亘る廣大な地方が双眸の中に収まり日本地理で名ばかり暗誦して居た名高き山々は大抵眼の届く範圍内に集まって居る一々名を擧げて指を屈するも煩しいが今差向ふて居るのが大蓮華、小蓮華、劔ヶ嶽、白馬嶽、南に藥師嶽、槍ヶ嶽、乗鞍岳、明神嶽、遙かに木曾御嶽、駒ヶ岳、東に戸隠山、妙高山、燒山、浅間山、白根山、東南に諏訪の八ヶ嶽、立科山、甲斐の明石駒ヶ嶽、國師嶽、西は此日は曇りて白山が見えなかった、愉快なことには富士が雲霞の裡に見えた其麓が駿河湾かと思ふと實に精神を壯大雄大ならしむるなり殊に前日來信濃飛騨の高嶽を片端から登りて來た私に取りては立山が一番北の端で眼の届く限り皆吾が領地の感がある元來立山は夏冬共に雨風の繁き山で夏中僅か三日晴れるといふ位である幸に此日の晴天は私に取りては無上の幸福であった同國魚津中學の友人が書を寄せて立山に登らずは宇宙の大を識る能はずと謂て來たが實に其言に背かず駿河の富士とは全く趣を異にして居る

普通の登山者は雄山参拜で降て來る私は殊に連峰を懸け越し致し度とて特に神官の案内を請ふた。

雄山より横に曲りて峰の頭を傳ふて北へ北へと歩を移すと大汝峰、別山と連る幾度も崎嶇突凹岩の角を踰えて行くのて危險は餘程危險であるが歩一歩づゝ景が替りて行く一里半位と思ふ程にて別山に達した矢張り小な木造の祠がある唯人が何時建てたか何時参拜者があるのか古いに相違はないが寒氣の強いため木が腐らぬ樣である、硯が池といふて大きな水溜否な雪溜がある晴天で日光がギラギラ照し居れとも水は僅か融た計りで塵一ツないから雪は實に純白のまゝである別山と相對して劍ヶ峰といふのがある是れ亦秀て居るが谷一ツ隔てゝ居るから遂に斷念して歸り路に就いた、別山から東を見卸すと黒部川の深い溪が千仭の下に見える黒部川といふのは二十里の間兩岸が絶壁相迫りて沿岸に道がない唯針の木峠を踰る所丈けが稍や昇降に適して居るので信濃から越中の方へ越せば越せるといふのである雄山別山等は序に談して置くが火山質ではない花崗石と片麻岩といふ花崗石に類して岩質である材木坂か室堂の附近までが火山質の地である。

別山から雪の上を辷りて前夜の地獄谷の側へ急に下り室堂に歸りて見ると午後三時で同行して初め淨土山へ登った連中は皆な出立して下山した神官一兩名が留守居で室堂は全く空である暫く晝休でもと勸めめられたが、其日は更に歩を伸ばして温泉まで達する積であるので四時を限りとし神官に謝して分袖した。

立山温泉といふは常願寺川の水源にあるので右の淨土山から西南の谷の底に見ゆれど直に降ることは出來ない、

室堂より元の路を二里程追分まで戻る彌陀ヶ原を南へ切れると立山本道のある馬の背の樣な峰の横側へ差懸り幾百尺とある絶壁の森の中を眞倒しまに下る此の坂道が亦別風景で宛然一大「パノラマ」を觀る思がする周圍屏風の如く繞らして其深き谷底へ卸るのである降り切ると河畔で直ぐ温泉である火山地方の温泉のこと故硫黄の臭氣は強い硫化水素が氣中に散じて居る。

何處の温泉でも深山にあるのは箱根や熱海、有馬や磯部と違ふて浴客は米味噌持參で一村から幾人も組合ふて行き自炊をして居る無論不潔である私共の樣に突然行たとて愉快に宿れるものでない第一、室が一人のため明けて呉れぬ餘儀なく地蔵堂で泊った堂の中へ荷物を据へ夜具を借り食料を購ふて賄ふて貰ふた、温泉宿一軒で長屋は幾棟とあるが駄菓子鞋位の外何も日用品は賣らない紙筆などは最も困まる、噴湯は澤山であるから度々入浴して勞を慰めるが何分五千尺の高地であるから日蔭には多少雪が殘て居る夜など散歩すれば風を引く位、入浴の客は皆綿入羽織ばかりて単衣の者は一人も見ない況てや白地の浴衣などは無論のこと。

立山温泉のある所は地變力の點から謂はゞ必ず一度は見て置く場所である湯の直後にある大鳶小鳶の山は安政五年二月二十六日午前一時俄然爆裂して山半分が崩れたといふ處である其れまでは水であったのが急に熱湯となり今日まで引續き涌出して居る其崩れた土砂の上に温泉場があるので景色の恐しいが眼に見える、火山灰の堆積せる上に大虎杖、萩などが非常な繁り方で生へて居る、常願寺川の水源といふは刈込みの池と呼び一里計りの山の中にある。

立山温泉から富山に出づるは矢張り十一里上瀧まででも八里ありと云、此の八里の中五里程は全く常願寺川の河原の礫の上と絶壁の白い岩の角から角へと越して行くのであるから一朝雨に遭ふて水が急に増すなら進退が谷まりてしまう九十九曲などいふ急坂の名所がある、河の縁から前日登て行いた材木坂、山毛欅坂、高野坂などを仰ぎ見ると實に屏風の上を沿て行たかと思ふ樣で却て驚きが増す所がある。

ソロソロ初まり所々に石灰焼などありて甫めて人の住家を見るので今三里も下りて岩倉、上瀧まで歸ると先づ無事御登山が濟みましたと會ふ人々に祝はるゝ自分も甫めて安心する。

北陸の少年が登山すると豪家なれば馬を仕立て祝酒を携へて岩倉まで出迎に來る、其少年は大意張り赤い旗を飜して得意に歸ることになって居る。

上瀧岩倉邊より回顧すれば立山は最早數里の後に去り前山のために蔽はれて殆んど峰頭を表はさず唯白雲集まれる所が其位置を指すのである凡て深山は其通りで皆奥床しく見えて富士の樣に根から裸に露はれて居る高山は外には例はないのです。(完)

◇

【編注】『少年世界』第8巻第13号(明治35年10月1日発行)。立山関連の近代記録文学としてはこれまで注目されていなかった一編。植物学者で博物学者の寺崎留吉(1871-1945、当時29歳、七草は号)が、明治33年夏の立山登山を2年後にまとめ、少年雑誌に寄稿した文章である。

スケッチに残された日付けによると、立山に登ったのは明治33年8月15日~16日。同じ明治33年の8月18日には、文筆家の大町桂月も立山に登り「立山の三夜」を著し、翌年『一蓑一笠』に収めて出版している。2つの紀行文を比べると、文筆家と学者の視点の違いが分かり大変興味深い。

『少年世界』は、博文館の巌谷小波が編集していた人気雑誌。第7-8巻の2年間は巌谷が渡独中で、江見水陰(忠功)が代わりに編集長を務めていた。江見は探検に強い関心を持ち、寺崎の寄稿のほか、久保天随「富士山」水谷幻花「三原山探検」などを載せている。寺崎は明治31年から37年(第4巻-第10巻)の常連執筆者で、動物学・博物学・地理に関する記事を書いた。山に関しては、立山以外に御岳・戸隠・出羽・白馬の記事がある。

本稿で取り上げている大井冷光は明治35年当時、16歳の学生である。『少年世界』を愛読していたから当然、寺崎の「越中立山」を読んでいたことであろう。国内では多くの若者たちが『少年世界』を読んで登山への興味をもち、これが明治後期から大正にかけての登山ブームの素地となったのではないかとみられる。

『寺崎日本植物図譜』(1935年発行、1977年復刻)の略年譜によると、寺崎留吉は明治4年大阪生まれ。明治25年東京帝国大学理科大学簡易講習科卒業。明治32年まで同大選科に在籍し、生物学を学び、特にカニ類の標本収集研究で知られる。明治35年は日本中学教員で31歳。明治30年に阿蘇山、明治31年から33年にかけて北アルプスの槍ヶ岳・戸隠・黒姫・白山・木曽駒ケ岳・御岳・乗鞍岳に登った。日本近代登山史で、志村寛(烏嶺、1974-1961)や日本山岳会(明治38年発足)の発起人である武田久吉(1883-1972)・高野鷹蔵(1884-1964)らが植物学を修めていたことは知られているが、寺崎留吉も本来は近代登山史に記されるべき人物である。