遊廓跡の石柱~「新開地」中村のはじまり

はじめに

名古屋市中村区賑町と名楽町の町境、中村遊廓跡地南西部にあたる路地の一角に小さな石柱が立っている【図1】。その高さは約73cm、約30.5cm四方(共に筆者の実測値)、上部は半円状に加工されており、南側の一面には何らかの構造物と接合されていたような痕跡がある。

そして、北側の一面のみに

「大正十年三月」

と読める文字が彫られている。

石材や工法などについては筆者に知識がないため詳細は不明である。

石柱と徳佐川について

この石柱は現地で「徳左川の橋跡」と伝わっているが、その詳細について触れた史料は少ないようだ。

『尾張國愛知郡誌』【1】には徳左川を作った篤行者、安井徳左衛門についての記録がある。

【安井徳左衛門】

愛知郡大字北一色に生る、高八百餘石の田地を有する豪農なり……(中略)傳へ聞く寶暦年間本郡南部に新らしく耕地の開墾せらるゝや、北一色地方一帯の惡水は、爲に停滞して米作意の如く穣らず、農民甚だ患ふるに至れり、徳左衛門乃ち拮据経榮、水路を穿ちて惡水の排除を請うぜしかば、積弊〇(ここ)に除かれて、更に幾多の良田を得たり、里民喜びて氏を徳とし、新に成れる田を新田と稱し、水路を徳左川と呼ぶに至れりと……

『日比津村』【2】には徳左川と石柱について次のような記載があるが、推測の域を出ないという書き方になっている。

徳左川の源流は、日比津村内にある二つの源流、即ち東の流れ、中央の流れと村民は呼んでいたといわれる。これらの源流が悪水を集めていて流れていたが、その後日赤の遊里ヶ池が出来てからは、この池が水源となって、水量も増したといわれている……(中略)徳左川は、更に流れ名楽町三丁目11番地毎日旅館の角に橋柱らしいものが有るが、これが徳左川の橋のものかわからない。この橋柱のある地点で、大黒寺と上行寺の間を流れた川と合流し、更に川幅も大きくなって、昔の市電道路を越えて、日吉小学校・米野村・北一色村を経由して南流する悪水路でした。

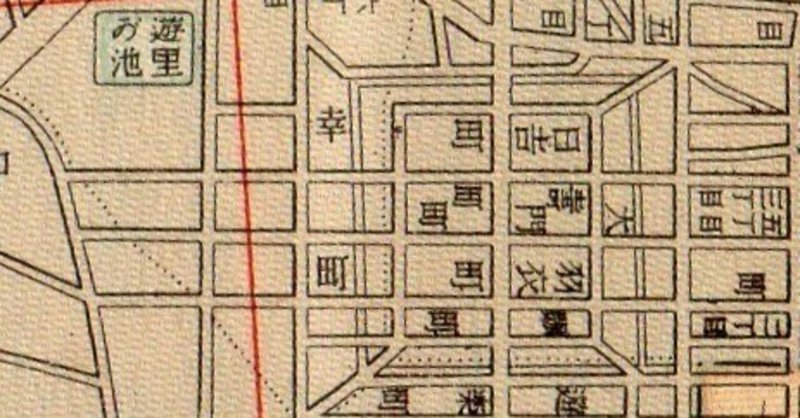

石柱の残る場所は大凡、次の図のとおり【図2】。中村遊廓西方隣接地にあった遊里ヶ池(同図左上)から西賑町〜米野村方面(同図下)に流れていた小河川と、次項で紹介する遊廓の外周水路が重なる場所にあたる。この小河川=徳左川ということになるのだろうか? 残念ながら手元の市街図などに河川名の記載はなく、それ以上の詳細は不明だ。この点については専門家に教えを請いたい。

外周水路が交わる部分に残っている

(位置はあくまでも推定)【無断転載禁】

※遊里ヶ池についてはこちらの記事を

中村遊廓の外周水路について

『道路敷地編入平面圖 縮尺六百分ノ一』【3】、また中村遊廓開設間もない時期を描いたと考えられる『大名古屋市西部地圖』【図3】を参考にすると、1923年(大正12年)に開設された貸座敷免許地、通称・中村遊廓の周囲には水路が設けられていたことがわかる。水路には開設当初は12か所の小橋が架けられていたが(大正末期の県立名古屋診療所開院前に1か所増設、昭和初期には常楽町からの街路にもう1か所増設されたと考えられる)、外周に塀や門などの構造物はなかったようだ。この水路は貸座敷営業許可地内外を明確にゾーンニングするため、また排水を目的として設置されたものと考えられるが、それらを確定するだけの記録は発見できていない。

現在外周水路は暗渠化され、その一部は街路として残存している【図4】。水路と橋がいつ消失したのか現段階では不明だが、1937年(昭和12年)頃の図【4】には既に水路が描かれていない。

【図3】を参考にすると、当時架けられていた橋は北西側から右回りに

➊竹輪橋、➋榮橋、➌招橋、➍東壽橋、➎大門橋、➏東羽衣橋、➐旭橋、

➑賑橋、➒幸橋、➓西羽衣橋、⓫ヒサゴ(瓢)橋、⓬西寿橋 の12か所であった。

橋の由来は、基本的にそれぞれ隣接する町名に沿ったものとなっている。当時の新聞記事では【5】、瓢橋の先約1㎞の地点には「瓢箪」を馬印にしていた豊臣秀吉の伝出生地(中村公園周辺)が【図5】、竹輪橋の場合、その北西約800mの地点に「竹輪」を紋所としていた加藤清正の伝出生地(妙行寺【図6】)があり、その由来であったと報じられている(しかし、加藤清正が使用した丸い紋章は「蛇の目」とされており「竹輪」の由来については詳細不明である【6】)。

太閤秀吉の出身地でもある

その他史料では確認できないが、榮橋はその北方には旧・栄村が、旭橋は南東方向の延長線に大須観音裏の旧遊廓、旭廓があったことが由来と考えられる。橋名には様々な由来があったようだ。

石柱が残る場所付近には幸橋(西側の区画に幸町があった)が架けられていた【図7】。そして前項の通り、小河川と外周水路が交わる場所である。現地、名楽町にお住まいの方のご記憶では昭和30年代頃まで水量の少ない川があり、遊廓南部の太閤通方面へ南行していたという。

石柱が残る【無断転載禁】

余談となるが、幸町とは公式な町名ではなく、地域で通称として使われていたものだったようだ。次の図のように、複数の戦前史料でその町名が確認できる【図8】。現地に店舗を持ち商売をされていたという方にお話を伺ったところ、旧遊廓地西側の名楽町から道下町方面へ南北に延びる通り沿いが幸町と呼ばれ、現在でも町内会の名称(北部は上幸町・南部は下幸町だという)として町名が使用されているとのことだった。

【無断転載禁】

また、名楽町の中村天神社境内には「幸町六丁目」と彫られた玉垣が残され【図9】、僅かながらその記憶を伝えている。

「幸町六丁目 有志」と彫られた玉垣

幸橋跡と裏付ける記述の発見

2023年(令和5年)に刊行された『東海遊里史研究(3)』【7】で「中村に遊廓がやってきた!」という原稿を担当した。これは大須にあった旧遊廓、旭廓が名古屋市西郊の広大な農地、中村に移転・開業するまでの新聞記事をひとつづつ追ったものだ。

その原稿執筆のための新聞記事調査の際に、次のような記述を発見した【8】。

夫れ等の家のうどんとか西洋料理の看板には近日開業の札が張られてある、それを横眼に睨んで人肉市の第一歩の堅い石橋の賑橋を渡る、十年三年月建とある、がどんな堅造倒れるやうに花崗岩の石柱が(大門の要材)二本横たへてある……

この記事は新設工事が進む1921年(大正10年)に遊廓入口にあたる大門付近の様子をレポートしたものである。「人肉市の第一歩」として廓内へ渡る賑橋は前項で紹介したとおり外周水路に架けられていた橋の名称であり、この新聞記事からはこれまで本記事で紹介してきた石柱と同じく「大正十年三月」と彫られていたことがわかったのだ。

やはり現存する石柱は遊廓新設に伴い整備された幸橋の遺構といってよいだろう。しかし、現存する石柱が当時から全く同じ場所にあったものなのか、あるいは別の橋からこの場所に移設されたものなのかを検証することは難しい。

新遊廓の整地作業は1920年(大正9年)3月頃から【9】、建物の建築工事は1922年(大正11年)3月頃からそれぞれ始まった【10】。石柱に彫られた1920年(大正10年)3月当時は整地作業、外周水路や橋の設置など基礎工事がある程度完了し、次の工程に進んでいく時期だったのではないだろうか? 次図は遊廓開設を翌年に控えた、1922年(大正11年)10月頃の工事状況を写したものである【図10】。

進む中村遊廓の様子【無断転載禁】

おわりに 〜石柱をどう捉える?

現存する石柱は小河川(徳左川?)と遊廓外周水路が交わる場所にあり、遊廓内へアプローチするために架けられた橋のひとつ、幸橋の遺構(親柱?)である可能性が高い。

なぜこの石柱が一基だけ現地に残されたのかは不明である。土地所有者が当時の記憶を残すために保存したのか、あるいはただの偶然か……しかし結果として遊廓跡地に残る数少ない、そして貴重な遺構になっている。

広大な農地を有する名古屋郊外の一地域に過ぎなかった中村(愛知郡中村大字日比津、大字則武一帯)は【図11】、遊廓移転地として指定されてから僅か十数年後に年間約160万人【11】もの遊興客を集める市内有数の大歓楽街へと変貌を遂げた【図12】。我々市民が知るべき郷土の歴史がここにはある。この石柱は単なる橋跡ではない。

「新開地」中村、そのはじまりの場所だ。

(大正初期)【無断転載禁】

の中村遊廓【無断転載禁】

【2024年4月、ことぶき作成】

※本ブログは2024年(令和6年)4月現在収集した資料、情報を基に作成したものです。新資料や誤りがあった場合は随時更新していきます。

■参考資料

【1】 『尾張國愛知郡誌』(復刻版)千秋社 ,1999年(平成11年)pp.953~954

【2】 『日比津村』 中村歴史の会 ,1993年 (平成5年)pp.57~58

【3】 『道路敷地編入平面図 縮尺六百分ノ一』名古屋市公文書 ,1939年(昭和14年)

【4】 稲川勝二郎『歓楽の名古屋』趣味春秋社 ,1937年(昭和12年)

【5】 『新愛知』新愛知新聞社 ,1921年(大正10年)3月25日

【6】 加藤清正公誕生地 日蓮宗正悦山妙行寺 公式HP https://www.myougyouji.jp/mon/

【7】 『東海遊里史研究(3)』東海遊里史研究会 ,土星舎 , 2023年(令和5 年)

【8】 『新愛知』新愛知新聞社 ,1922年(大正11年)10月29日

【9】 『中村区史』中村区制十五周年記念協賛会 ,1952年(昭和27年)

【10】 『新愛知』新愛知新聞社 ,1922年(大正11年)10月31日

【11】『愛知県統計書』愛知県 ,1937年(昭和12年)

■図・画像

【トップ画像】

『名古屋市街全圖」(部分) 六楽会 ,1935年(昭和10年)東海遊里史研究会蔵

【図1】 中村区賑町に残る石柱 ,2024年(令和6年)撮影

【図2】『大名古屋市西部地圖』(部分)に加筆 , 1923年(大正12年)愛知県図書館蔵

【図3】『大名古屋市西部地圖』(部分)に加筆 , 1923年(大正12年)愛知県図書館蔵

【図4】 中村区賑町付近、外周水路の様子 ,2022年(令和4年)撮影

【図5】 中村区中村町、豊国神社 ,2022年(令和4年)撮影

【図6】 中村区中村町、妙行寺 ,2023年(令和5年)撮影

【図7】 『道路敷地編入平面図 縮尺六百分ノ一』(部分)名古屋市 ,1939年(昭和14年)名古屋市市政資料館蔵

【図8】 『名古屋市街全圖」(部分)六楽会 ,1935年(昭和10年)東海遊里史研究会蔵

【図9】 中村区名楽町、天神社境内,2022年(令和4年撮影)

【図10】『新愛知』新愛知新聞社 ,1922年(大正11年)10月30日

【図11】 絵葉書『本社経営地(約十五万坪)ヨリ中村公園八幡社及油天神ヲ望ム』東海遊里史研究会 蔵

【図12】 稲川勝二郎『歓楽の名古屋』趣味春秋社 ,1937年(昭和12年)