中村遊廓と遊里ヶ池~史料から読み解くその姿➁【完】

前回公開した「中村遊廓と遊里ヶ池~史料から読み解くその姿(1)」では戦前名古屋に存在した貸座敷免許地、通称・中村遊廓と遊里ヶ池の誕生、遊廓の開設に併せ遊里ヶ池が整備され観光地になっていく過程を記した。後編となる今回の記事では遊里ヶ池に関して現地に伝わる話の検証、池の消失とその後について考察を加えていきたい。

日赤病院の建設~遊里ヶ池の消失

前記事のようにイベント会場や、観光地として市民に親しまれた遊里ヶ池は、1937年(昭和12年)に竣工・開院した日本赤十字社愛知支部名古屋病院(当時の名称、以降・日赤病院)の建設によってその姿を消した【図1】 。

日赤病院の敷地に【無断転載禁】

◆日赤病院の建設

名古屋市における日本赤十字社の医療施設の変遷については以下『名古屋第一赤十字病院40年誌』【1】の記述を参考にする。中区下笹島町(現在の中村区名駅南)に日本赤十字社愛知支部名古屋診療所が開設されたのは1923年(大正12年)のこと

、主に貧困者救済のために無料診療を行う施設であったという。

1932年(昭和7年)には増築、増床とともに日本赤十字社愛知支部療院と改名、それまで愛知隣接の各県には日本赤十字社の支部病院があったものの、愛知県には診療所の規模以上に設備の整った病院がなかった。そのため病院設置を望む議論が起こるようになり、中村公園一帯を含む複数の候補地が検討された。最終的には1933年(昭和8年)に西区方面委員助成会長より名古屋市西区(当時)、遊里ヶ池の一部3,531坪の寄付申し出があり、この地が病院建築予定地と決定した。

その後、1936年(昭和11年)2月26日に地鎮祭【2】、1937年(昭和12年)3月29日に竣工式、4月1日に開院式【3】をそれぞれ開催。この時竣工した病院の建物は平成20年代の建替工事まで使用されており、現在では当時の玄関部の一部が残されている【図2】。病院名は戦後、名古屋第一赤十字病院⇒日本赤十字社愛知医療センター第一病院と改称、現地では「中村日赤」とも呼ばれている。

竣工当時の玄関部が残されている

2024年(令和6年)撮影【無断転載禁】

また、病院玄関の屋上には有事の際の爆弾投下を避けるため、モザイク張りの赤十字マークが設置されていたという【4】。実際、日赤病院は太平洋戦争時の空襲時に大きな被害を受けなかったが、このモザイクが連合軍側に識別されていたのかは不明である。当時の『新愛知』には工事中の日赤病院の写真が掲載されている【図3】。

戦前、日本陸軍が撮影した空中写真では遊里ヶ池東部に水面が残り、西部は埋め立てられた上で何らかの作業が始まっている様子が確認できる【図4】。空中写真の撮影年月日は「不明」とされているが、1935年(昭和10年)10月の新聞記事内には遊里ヶ池が弁天島があった場所まで埋め戻しされている状況が報じられている。このことから空中写真は同年10月頃、またそれ以降に撮影されたものと考えられる。埋め戻しの土砂は庄内川から採取され、トロッコで現地まで運ばれたという。また、同記事内には下記のようにこの工事を皮肉るような言葉がある。

「掘つたり埋めたり辛うござんス 遊里ヶ池」

遊里ヶ池一帯の土地を所有していた名古屋土地株式会社の分譲図面(昭和13年10月10日現在)【図5】では、遊里ヶ池一帯は病院敷地に、またその他は分譲地になっていることがわかる。この時点で池がすべて埋め戻されていたのか、あるいは近い将来の様子を描いたものであったかはこの図面だけで判断できないが、この時期既に池は消失していたと考えられるのが自然であろう。

(部分)【無断転載禁】

また、『名古屋第一赤十字病院40年誌』には次のように1940年(昭和15年)から1949年(昭和19年)にかけて、病院敷地が次第に拡張していったことが記録されている【5】。終戦前の段階で日赤病院は現在の病院敷地とほぼ同じ、約1万数千坪の土地を取得するに至ったようだ。

◆1937年(昭和12年)4月1日

3,531坪(開院時の坪数)

◆1940年(昭和15年)8月20日

3,560.75坪(買収拡張)

◆1940年(昭和15年)9月1日

2,103坪(買収拡張)

◆1940年(昭和15年)12月29日

551坪(買収拡張)

◆1943年(昭和18年)1月18日

57坪(買収拡張)

◆1944年(昭和19年)3月14日

1,040坪(買収拡張)

戦後の1946年(昭和21年)6月に米軍が撮影した空中写真では旧中村遊廓(当時は名楽園)、日赤病院周辺の一部が空襲により焼失している様子が確認できる【図6】。 敷地内に池は確認できないが、病院敷地東側に一部水路が写っている。これは、庄内川から遊里ヶ池へ、そして遊廓地南西部を斜め方向に通り中川運河に流れ出ていた小河川の名残である。現地、名楽町に戦前からお住まいの話によると、昭和30年代頃まで「ドブのような川」として残っていたという。

遊里ヶ池跡地の現在

日赤病院建設のために埋め戻された遊里ヶ池だが、池内の弁天島に祀られていた弁財天は形を変え現地に残った。後に敷地北側にあったサービス棟の給食課付近に、その後、本館4階に仮安置されていた時期もあったという【6】。

日赤病院は平成20年代の大規模なリニューアル工事により大きく姿を変え、2009年(平成21年)には西棟北側の一角に小さな池と弁財天を祀る祠が新設された【図7】。日赤病院と中村遊廓、遊里ヶ池の歴史を知る数少ないモニュメントであるが、この地を訪れる人は少ない。

2022年(令和4年)撮影【無断転載禁】

現地で伝わる話とその検証

2022年(令和4年)から、著者は名古屋市で開催されている文化イベント「やっとかめ文化祭」の企画で中村遊廓跡地の街歩きガイドを担当させていただいている。その中で毎回最初に訪れ、参加者に解説させていただくのは遊里ヶ池跡地である。なぜなら遊里ヶ池の存在と、池にまつわる伝承は中村遊廓だけでなく、近現代の遊廓史を理解する上で大変重要と考えるからだ。

2023年(令和5年)に開催された、やっとかめ文化祭DOORSの企画「まち歩きなごや」公式HPより

◆遊里ヶ池と娼妓(遊女)にまつわる伝承

中村遊廓西方隣接地に造られた人工池、遊里ヶ池について、現地では娼妓(遊女)の投身自殺が耐えなかったという以下のような話が伝わり、定説となっている。

① 池の中の島には中村弁天寺が建立され、中村遊郭で亡くなられた遊女の供養のため、近江の竹生島から弁財天の分身が迎えられお祭りされていました。(原文ママ)

前回公開した記事のとおり、戦前の史料において弁財天は遊廓一帯の観光地化を目的として勧請されたものであり、

娼妓(遊女)の慰霊、供養が目的であったという事実は現段階で確認できない。

② 当時頼るすべのない遊女が、世をはかなんで投身自殺が絶えなくて、浮かばれぬ霊がさまよったとのことである。この霊を慰め且つ自殺防止のため、女性の幸福を守る守護神として、はるばる近江の竹生島より、弁財天の分身をお迎えしたのである……

「女性の守り本尊 弁財天」

①の現地解説プレートは『名古屋第一赤十字病院40年誌』に掲載されている病院関係者の寄稿文②(昭和40年代に作成)【6】を元に製作されたものと考えられる。この文を読む限り、内容については執筆者が現地で伝わる話を記したものという可能性が高い。

③ 遊里ヶ池では遊女の投身自殺が絶えず、毎年100人の遊女が亡くなっていた

③は現地の住民の方のお話である。①と②の話に死者数が付け加えられたものと考えられる。現段階で遊里ヶ池では自殺者(死因が不明なものも含む)がいたという複数の記録が確認できるものの、

娼妓の投身自殺、また100人もの娼妓が投身自殺したという詳述は確認できない。

『愛知県統計書』によると、遊廓が開設された1923年(大正12年)年末時点での登録娼妓数は1,165名、弁財天が勧請された1925年(大正14年)年末時点では1,373名である【7】。登録娼妓数総数の約7~8%にあたる100名もの娼妓が毎年亡くなっていたとすれば、新聞報道、回想録など史料に何らかの記述があるはずだ。

④ 太平洋戦争中、中村に焼夷弾が落ちた。その際に中村遊廓の遊女たちが火災から逃れるために池に飛び込み、その多くが亡くなった

④は筆者の知人の祖父(故人・1934年(昭和9年)生)が語っていたという話である。事実として、太平洋戦争末期の空襲で中村遊廓一帯は被害を受け、東部、南西部の一部が焼失している【図6】。しかし親族の話ではこの話は祖父が実姉から聞いた話を語り継いだもので、実際にその光景を目にしたものではなかったのでは?とのことだった。

また、前述のとおり太平洋戦争末期の時点で遊里ヶ池は既に埋め戻されており、その他史料上でもこの話を裏付けることはできなかった。

◆投身自殺・事故に関する検証

中村遊廓が開設される直前となる1922年(大正11年)11月、『新愛知』記者が貸ボート屋の番人に取材した内容が報じられている。記者が遊里ヶ池での男女による情死の有無について尋ねたところ、浅瀬が多く簡単に命を絶つことができるような深さではなかったと語っている。

記者「どうでげす此池も可成り古いんですが情死なんかなかつたですかイ……」

番人「いゝエ什うしまして斯う面だけ見ると深さうに見えますが、一たい深い所でも六尺位で幾つも浅瀬がありますので入つた所で何に死ねますものか……」

※6尺(約180㎝)

一方で、下記3本の新聞記事のように遊里ヶ池で発生した自殺、心中事件の報道が存在する【図8】。事実として、遊里ヶ池では昭和初期には投身自殺(一部死因は不明)があったのだ。しかし娼妓が自ら投身自殺を図ったという事例は発見できない。新聞社や貸座敷組合、警察が意図的にそのニュースを伏せていたのだろうか?

この他にも、1936年(昭和11年)『新愛知』に掲載されたコラムには次のように遊泳中事故に遭った子供たちがいたと思われるような記述がある。

去る二十五日地鎮祭を行つて十三年度には竣工する日赤病院の建築用地となる遊里ヶ池が、志水組のモーターで埋められてしまへば、幾多の子供が遊泳中に水魔のいけにえになつた悲劇も、過去の物語りとなる。

※志水組は清水組の誤記載と思われる

このように、遊里ヶ池で投身自殺、事故による溺死者がいたことは確かだ。娼妓の投身自殺が絶えなかったという報道や記録は確認できないが、新聞報道などから漏れた事件があったという可能性は十分ある。

◆これらの記事を紹介した意図について

中村遊廓において自ら命を絶つ娼妓はいなかったと主張するものではない。

実際に戦前の中村遊廓では娼妓の自殺、心中事件等が度々発生しており、新聞各社はその度にセンセーショナルに、事件を隠す様子もなく実名で報じているのだ。しかし、その殆どは抱えられていた店(在籍していた貸座敷)の室内で発生しており、手段の多くは刃物や殺鼠剤、鎮静剤などの薬物摂取によるものだ【図9】。

当然ながら、新聞で報じられた事件が当時発生したすべての出来事ではない。これら遊廓内での死亡事件の事実関係については推測や想像ではなく、客観的な史料やデータを元に娼妓が置かれた環境、稼業の実態を含めひとつづつ、そして丁寧に検証することが必要であると考える。

おわりに ~遊里ヶ池の歴史から学ぶこと

中村遊廓の開設に併せ造られた人工池、遊里ヶ池。そこは「新開地」中村の産業発展・繁栄を目的とし、観光地として多くの遊興客や市民を誘引するために弁財天の勧請の他、様々な設備が整備された場所であった。

現地では遊里ヶ池で投身自殺を図る娼妓(遊女)が絶えず、その慰霊のために弁財天が勧請されたという話が伝わる。しかし、これまで収集した戦前の史料内でその事実を確認することはできなかった。

このことを「事実とは異なる」とか、「不確かな話が拡散された」と指摘するつもりは一切ない。これらは悲惨な境遇におかれていた娼妓達に向けられる周辺住民の純粋な供養の気持ちそのものであり、遊廓(戦後には赤線・特飲街)とその存在、市民の価値観や意識が大きく変わっていく中でごく自然に定着していったエピソードだったと考えるからだ。

様々な事情から遊廓での娼妓稼業を選択せざるを得なかった女性たちが居たことを知り、考えを巡らせることは大事なことだ。しかし、娼妓の悲惨さだけが強調され、公娼街として許可された場所でごく当たり前のように遊興していた一般市民、遊廓を取り巻く産業で生計を立てていた多くの人々、観光地として整備された遊里ヶ池で遊興した市民の記憶【図10】などその実態を見えにくくしていることもまた事実であろう。

当時の市民全てが遊廓に関わり、肯定的に捉えていたわけではない。しかし名古屋有数の大消費地であった中村遊廓と周辺一帯は現代の我々が考える以上に市民生活に近い存在であったのではないだろうか。我々市民がある意味で「当事者」でもあったという視点で遊里ヶ池の歴史を見つめたとき、その姿はこれまでと異なったものに見えてくるはずだ。

【2024年4月、ことぶき作成】

※本ブログは2024年(令和6年)4月現在収集した資料、情報を基に作成したものです。新資料や誤りがあった場合は随時更新していきます。

■図・画像

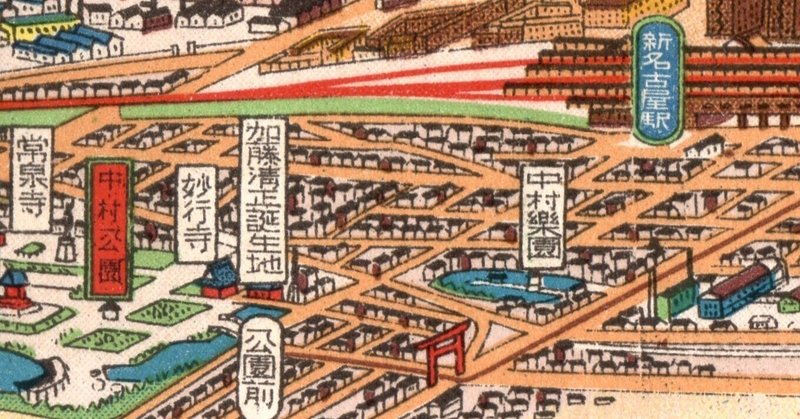

【トップ画像】吉田初三郎『名古屋市:鳥瞰圖』名古屋汎太平洋平和博覧會

事務局,昭和12年(1937年)東海遊里史研究会蔵

【図1】 『大名古屋市』東京交通社 ,1940年(昭和15年)愛知県図書館蔵

【図2】 日本赤十字病院愛知医療センター名古屋第一病院敷地内

【図3】 『名古屋新聞』1936年(昭和11年)9月6日

【図4】 国土地理院地図・空中写真閲覧サービスより

整理番号 B23 コース番号 C3 写真番号 54

【図5】 『分譲地明細圖』名古屋土地株式会社 ,1938年(昭和13年)

名古屋市市政資料館蔵

【図6】 国土地理院地図・空中写真閲覧サービスより

整理番号 USA コース番号 M158-A-6 写真番号 12

1946年(昭和21年)6月7日撮影

【図7】 日本赤十字病院愛知医療センター名古屋第一病院敷地内

【図8】 『新愛知』昭和5年7月4日(左)

『名古屋新聞』昭和7年7月1日(中)

『新愛知』昭和7年10月22日(右)

【図9】『名古屋新聞』昭和7年7月4日(左)

『名古屋新聞』昭和7年7月17日(右)

【図10】『名古屋新聞』昭和3年8月16日

■参考資料

【1】『名古屋第一赤十字病院40年誌』名古屋第一赤十字病院 ,

1977年(昭和52年)

【2】『新愛知』1936年(昭和11年)2月27日

【3】『新愛知』1937年(昭和12年)3月30日

【4】『名古屋新聞』1936年(昭和11年)9月6日

【5】『名古屋第一赤十字病院40年誌』名古屋第一赤十字病院 ,

1977年(昭和52年)pp.253~255

【6】『名古屋第一赤十字病院40年誌』名古屋第一赤十字病院 ,

1977年(昭和52年)p.230

【7】『愛知県統計書』愛知県 ,1923年(大正12年) , 1925年(大正14年)