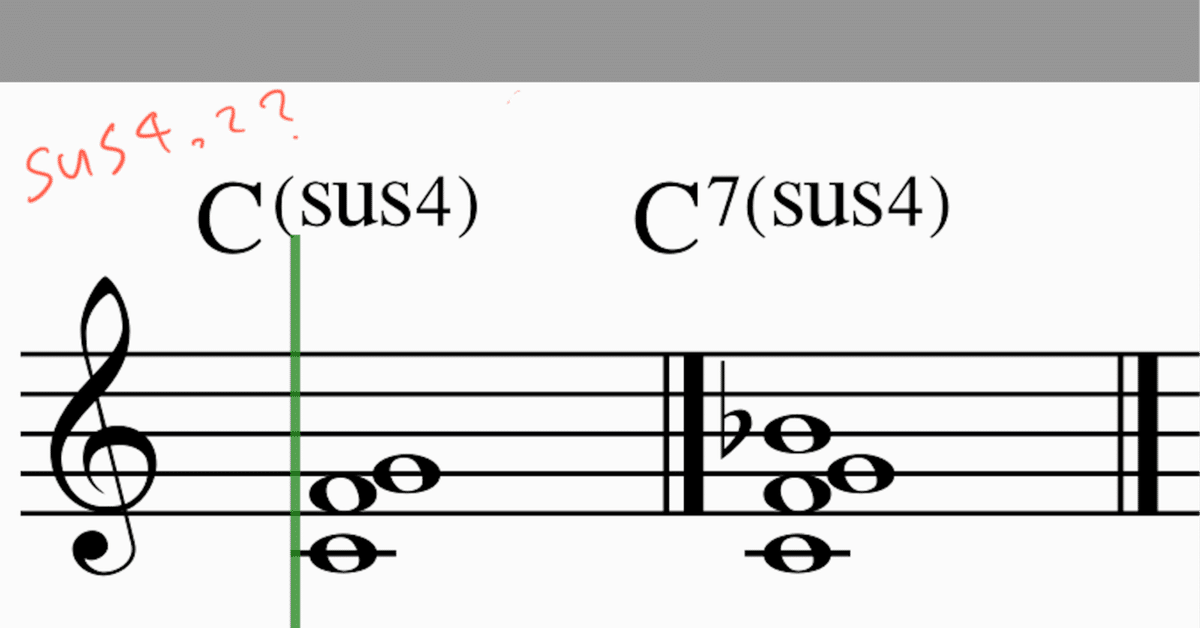

sus4コードとは

2024/02/08

指摘を受け一部内容を訂正(※)文章の一部を文意が通りやすいように修正。

2024/02/09

おまけ②に追記。おまけ③を追加。

2024/02/10

各譜例(図)に番号を付与。

以下本文。

sus4(サスフォー)コードというものがあります。

このsusとは「suspend」の意です。「吊り上げる」と言う意味の英単語で「(一時的に)延期する、保留する、差し止める」という意味でも使われます。

sus4とは「(3度の音を)4度に吊り上げる/保留する」という意味のコードです。

実際には上記とは逆の順序で使われ、吊り上げられた音(suspended4th)が浮遊感や緊張感を生み、それが安定感した響き(3度/3rd)に収まることで安心感や快感をもたらす、という造りになっています。

このように、sus4(suspendされた4度)は3度にリリースされるべきである(3度へ向かうベクトルを持っている)、というニュアンスが本来含まれています。

基本は以上になります。sus4がsuspended4thの略だという事と、本来的にはそれが3度に向かおうとする(解放されたがって聞こえる)響きと性質を持っている事が理解できれば(感じられれば)OKです。

以降は楽典的な要素も含んだ実際の使われ方になります。

まずジャズではドミナント7(ここではG7)にワンクッション入れる(咬ます)形としての使われ方が最も多いです。

ただし、sus4はトニック(I)コードに咬ますこともでき、また多いため、

「◯sus4=◯7sus4」ではない事を理解しておく事は重要です。

(Csus4の隠れた7度はMaj7(B音)なのでG7sus4とは性質が異なる)

また、sus4はIIm7などマイナーコードに咬まされる事も珍しくないですが、この場合上記の二つ程の解放感は得られず、またm7sus4というコードは理屈の上で成り立たない(Dm7の3度音をsuspendすればD7となり、コードスケール自体が変わってしまう、など)ので、楽典的には正しいsusコードの使い方ではないとされています。ただ実際にはDm7のスケール(Dorian他)でもD7sus4は作る事ができ、和製進行をsuspendする効果を感じる事もできるため、誤った使い方、とする必要はないと言えます。

同じコード進行でも7thを省くことで以下のトリック的な使い方もできます。

R&Bやソウルなどでは以下のような非常に効果的な「◯7sus4→◯m7」

の組み合わせのサウンドがあります。

上記はマイナーコードとsusコードの組み合わせの一例でしたが、その中で◯7sus4(ドミナント7sus4)の性質が見えてきました。

G7sus4はドミナントコードに分類されますが、

サブドミナントコードの性質も持っていると考える事ができそうです。

G7sus4のヴォイス(内声=コードを定義づける音。コードの3度と7度)はDm7と同じであり、

IIm7-V7-Iと同じ内声の動きをする、という意味でサブドミナント的である

(V7なので分類上はあくまでドミナント)、と訂正させていただきます。

更に機能和声(ハーモニー機能(Function)を司っているのは3度と7度)の理屈を踏まえると、G7sus4はF/Gとも機能として等しい事がわかります。

響き方は結構違いますが。

このように、◯7sus4(ドミナント7sus4)には様々なバリエーションがあると同時に、機能的には一つである事がわかります。

そしてその和製機能(Function)とはサブドミナントです(※こちらも先の訂正箇所同様、あくまでドミナントコードの分類であると訂正致します)。

このsus4コードの理解で、ボイシングやコード表記の違和感が解消される事もあるのではと思います。

伝えたい事は以上です。

以下はおまけ(具体例と考察)です。

おまけ①

G7sus4からG7を介さずにCmaj7に解決する例。

sus4の音(C音)が3度(B音)に解放された響きとCmaj7への解決が合体している。より洗練された響きで、近年ではこちらが最早主流と言えるかも知れません。

おまけ② sus2コードについて

原則的、楽典的にはsuspendされた響きをもたらすのは4のみです(和音の響きと機能を決定づける役割を持つのはコードの3度と7度(Voice)で、7はsuspendすると1またはmaj7になってしまい、7がmaj7になるとで調性自体が変わってしまう事になるので、susになれるのは3度のみという事になります。

現代ポピュラー音楽で今やすっかり定着しているsus2(ド・レ・ソ)は言うなれば俗語で、正確を期した言い方をすればAdd9Omit3とでも言うべきものです。

が、3度を弾かずにコードタイプをぼかさす事で緊張感や浮遊感を得るという意味ではsus4と類似した効果を持つと言え、またC add9,omit3の構成音はGsus4に等しいため、susコード(この場合Csus2)と呼ぶ事に実用上の便利さは感じます。

とはいえ「レ」が「ド」をsuspendしているとは言えないため(同時に弾いちゃってますし)不正確な呼称である事は述べておきたいと思います。

今後もしかしたらsus(pended)2ではなくhanged3やDropped3のような言葉がこれから生れるかも知れません。。?

というか、4度→3度の間に2度を咬ます形であればこれはかなり古典的手法なので

クラシックの用語で何か名称がついているかも知れません。

suspensionというよりextension?

おまけ③

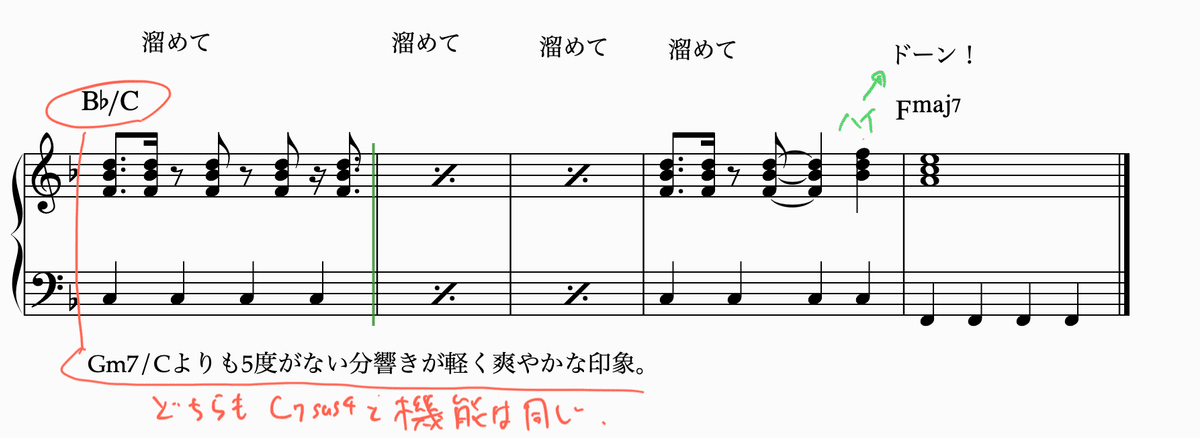

極端に引き延ばす使い方の例です。日本のシティポップでも多様されました。

おまけ①の延長でもありますが、IIm7もV7(C7)も介さずに引き延ばすだけ引き延ばして I に直接解決することでダイブするかのような、解放感、解決感が得られます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?