肩甲骨と結帯動作

どうも!

まつうらこーたです.

STMマガジン”第5弾”でございます.

いつも読んで頂いてる先生,初めて読んで頂く先生.

拝読頂き感謝致します.

前回は,肩甲骨の静的アライメントの評価方法と題したnoteを書かせて頂きました.

私自身も,静的位置の評価方法も日々アップデートしないとと感じているので,是非ご一読頂き,ご意見を頂けると幸いです.

今回は…肩疾患で悩まされる”結帯動作”です.

いやあ,本当に結帯動作って難しいですよね.

私自身,とても苦労する動作の一つです.

結帯と言われると,肩甲上腕関節(以下,GH)の内旋可動域の関与が周知のものと思います.

【結帯動作】

— まつうらこーた (@kotakota891) May 29, 2020

結帯獲得は比較的難渋するケースが多いと思います

一般的な結帯の制限は…

『肩甲上腕関節』と言われています

・棘下筋

・烏口腕筋

・烏口上腕靭帯

・後方関節包 等

特に女性はエプロンや下着があるので外転結帯の要素が必要と感じます

*写真:結滞硬すぎて代償強くてすいません笑 pic.twitter.com/XLOxiW2gGn

ただ,GH内旋可動域が向上してるはずなのに…

結帯動作が獲得できない!!

そんな経験はないですか?

そんな時に,肩甲骨や鎖骨・肋骨も見てみると…

いい感じ!となるケースも経験します.

そのような観点から,肩甲骨から結帯動作への関与という切り口で書いてみたいと思います.

結論から言いますと…

最終域では関節窩が前下方を向く

ここまでの道筋を作る事がポイントと考えています!

1.内転結帯と外転結帯

まず結帯は大きく分けて2種類に分かれます.

このように用途によって,結帯の使い方も変わってきます.

シンプルに違いは,”上腕骨位置(内転or外転)”の違いです.

内転結帯:反対側のベルトを通す,反対側の腰を掻く

外転結帯:下着の着脱,エプロン,同側の後ろのズボンのポケットに入れる

なので,評価する時も漠然に結帯がいかない!ではなく,対象者がADLのどの動作の結帯で困ってるか?を問診する必要があります.

ちなみに英語表記だと…

内転結帯は,

外転結帯は,

の記載だと思います!

2.結帯時の肩甲骨・GH動態の報告

国内の報告では…

・GHは尾骨から第7胸椎まで,6.6°しか内旋していない

・第12胸椎から第7胸椎の相まで,GH内旋と外転の変化はほとんどない

その為,第12胸椎以降の結帯は肩甲骨動態がメインではないか!と結論付けています.

本田俊介,立花 孝,西川仁史・他:結帯動作について Motion Captureを用いた3次元的解析.理学療法学,31:p513, 2004.

報告はもっとありますが…現在わかっている事としては,

・結帯時のGHの内旋角度はそこまで大きな角度は必要としていない

→ただし,GHの伸展と内外転の複合運動であり,前腕回内の関与もある

・結帯の手法の統一は?だが,肩甲骨の下方回旋・前傾の動きは関与する

→各Phaseで求められる動きが異なる為,初めからこの動きが必要なわけではない

3.内転結帯と外転結帯時の肩甲骨運動の違い

ここに関しては…

完全なる私の自論になるのでご容赦下さい.

恐らく,この違いを出している報告はないのでは?と思っております.

まず相分けしたいと思います.

第1相:立位から仙骨レベル

第2相:仙骨レベルから第12胸椎

第3相:第12胸椎以降

内転結帯

第1相:上方回旋

第2相:下方回旋

第3相:内旋+下方回旋

外転結帯

第1相:内旋

第2相:下方回旋+前傾+挙上

第3相:内旋+前傾+挙上

正直,各Phase毎の動きは対象者の戦略で大きく変わるかと思いますので,一例として捉えて頂ければと思います.

そして,内転と外転結帯の異なる点は…

外転結帯の方が胸鎖関節軸の動きが必要な印象です.

*各関節運動軸が?の方は,以下の記事をご参照下さい.

冒頭でお伝えしたように…

最終肢位での関節窩が前下方を向くと言うのは,両結帯においても統一のものと捉えています!

そして,関節窩が前下方を向くために肩甲骨は動きますが,肩甲骨だけではありません.

”鎖骨と上位肋骨”

にも着目する必要があると思います.

ここで必要な動きは,前方回旋の動きです.

どちらの結帯でもいいので,やりやすい結帯をした後に,反対側の手で鎖骨と上位肋骨が前方回旋にいかないように止めてみて下さい!

どうですか?

動きの制限がかかる事が実感できるかと思います.

鎖骨や上位胸郭の後方回旋を強調したままだと肩甲骨が前方方向(肩甲骨前傾や内旋方向)へ行きにくくなります(=関節窩が前下方へ向きにくい).

なので,肩甲骨の動きよりもGHの動きが優位になりやすいかと思います.

結帯時の考えるべき優先的なポイントは,私もGH内旋の要因が大きく占めると思います.

特に棘下筋の要因を皆様想像すると思いますが…

肩甲骨との関連性をみると一例としては,

と簡単に肩甲骨の筋をイメージすると上記の関与も大いにあり得そうですよね!

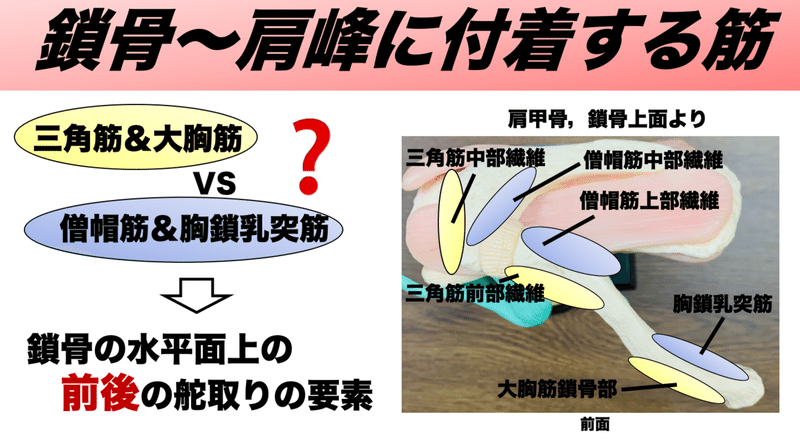

水平面上で鎖骨を覗くと…

と静的アライメント同様に多くの視点からの筋の付着部も考慮するとヒントは隠されているかもしれませんね!

4.関節運動を考慮する(補足)

結帯動作ではGH内旋が必要と言うことを考慮すると,

GH内旋→肩甲骨内旋方向(鎖骨,上位肋骨前方回旋)と前腕回内の要素を評価・介入する意義があると感じます.

なので,逆にGH内旋が中々出ない時は…

鎖骨・肩甲骨・上位肋骨または前腕への介入も必要になる可能性もあると感じます.

*本noteのまとめ

・結帯動作には,内転(IRB)と外転(HBB)結帯に分類される

・IRBとHBBでは肩甲骨動態の違いの可能性がある

・棘下筋の制限に着目されがちだが,筋連結を考慮して菱形筋等への着目も必要

・結帯時に必要なGH内旋に伴い,鎖骨・上位胸郭の前方回旋,前腕回内の関節運動の連動が必要

・結帯は関節窩が前下方を向く必要がある

今回は,結帯と肩甲骨の視点と言いながら,他の部位も登場してきてしまいました…

このように文章化してみると浅はかですが,肩は多くの部位との関連で成り立っていることを痛感しました.

割と自論が多かったので…

是非とも皆様と肩甲骨と結帯動作というkeywordでディスカッションさせて頂けると幸いです.

ちなみに,挙上時の肩甲骨動態と筋活動に興味ある方は,こちらをご一読下さい!

*もちろん,全て無料で見れます!

最後まで読んで頂いた方々,貴重なお時間を頂き有難う御座いました.

何か,不明点やご指摘等ありましたnoteのコメント欄やTwitterのリツイート等入れてもらえたら幸いです.

宜しくお願い致します.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?