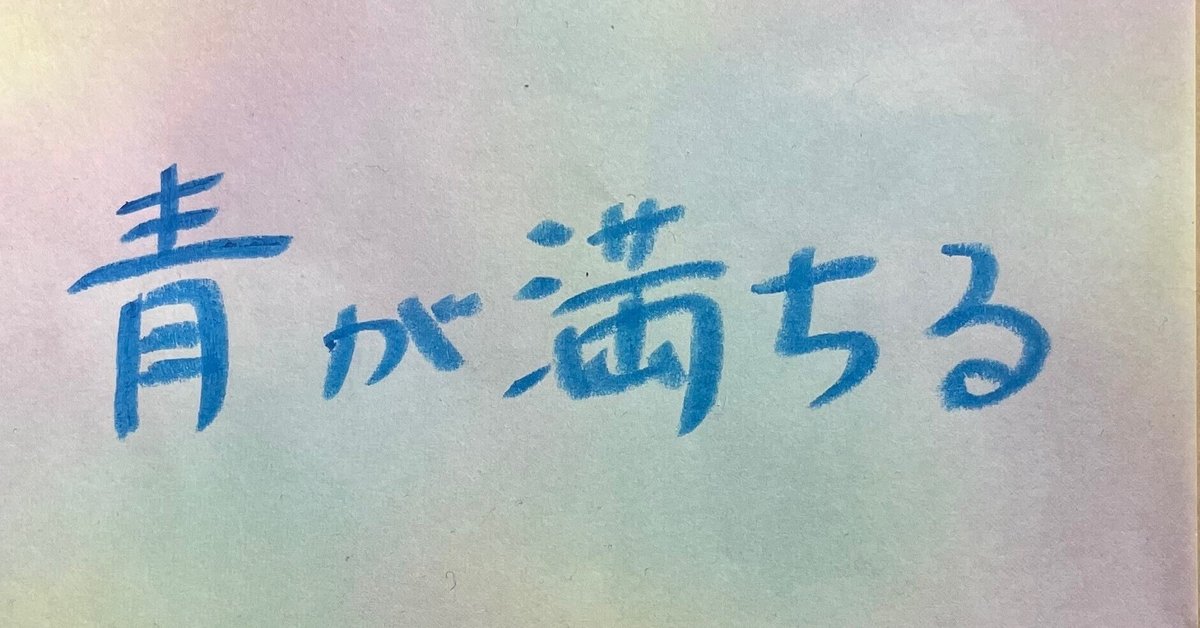

【創作大賞2024応募作 恋愛小説部門】青が満ちる 第22話<終>

お酒のせいで頬を少し上気させた蒼くんが満面の笑みで言った。

「今日はほんっとにありがと。記念すべき30歳の誕生日を二人に祝ってもらえてうれしいよ」

誕生日である今日、どうしても仕事を入れたくないと半年以上前からマネージャーに言っていたらしく、その甲斐あってか、昨日と今日が終日オフだった蒼くん。タイミング良く「風邪をひいて」会社を休んだ慎一くんとともに昨日から一泊旅行に行っていた。

お祝いだから、と奮発したらしく、二人は大御所芸能人御用達の隠れ家的な旅館に泊まっていた。

当然料理もサービスも温泉も最上級だったようで、「一生分の贅沢をしてしまった気がする」と慎一くんがため息交じりに言うのも仕方が無いのかもしれない。

一方の蒼くんはそんなとびきりの贅沢よりも、日付が変わった瞬間を慎一くんと過ごせたことと二人きりで旅行できたことが相当うれしかったようで、帰ってきた時のテンションは尋常ではなかった。きっと道中もはしゃぎっぱなしだったのだろう。

「慎ちゃんと旅行するなんて、高校の修学旅行以来だよね。二人きりの旅行なんて初めてだから緊張したよぉ」

「嘘つけ。誰が緊張してたって?」

「ふふふ、なんだか新婚旅行みたいだったよね!」

その幸せそうな笑顔を見ていると、旅行に行っていない私まで幸せな気持ちになってしまう。

だから、自分が連れて行った旅行でこんなに喜んでくれる恋人を持つ慎一くんの気持ちはどれほどだろう。

よほど幸せな時間を過ごしてきたのか、二人のお互いを見る目がますます優しくなっていると感じるのは、きっと気のせいではないはずだ。

私はというと、この二日間ひたすら料理に向き合っていた。

慎一くんから「蒼、グラタンが大好物だから、誕生日会の時に作ってやってくれないかな」と事前に受けたリクエスト通り、ホワイトグラタンや鶏の唐揚げ、お寿司、サラダなどのパーティーメニューの買い出しから下準備で大忙しだった。

案の定、蒼くんは自分の好物ばかりが並べられたテーブルに目を輝かせてくれた。そして、「ヒナコって料理上手だったんだね!」と言いながら、どんどん平らげていった。

「ちょっと、今更何なのよ?」

「ん-?何が?」

「料理上手だったんだね、ってどういうことよ。今まではそう思ってなかったってこと?」

もりもり食べる蒼くんを軽く睨む。

当の本人は「そんなことないよー」とのんびりとした口調で言いながら、食べる手を止めない。

手元の取り皿の物を食べ尽くすと、ようやく私の方に顔を向け、

「ヒナコの料理は美味しいって、いつも思ってるよ」

と、天使のようにふんわりと微笑んだ。

テーブルいっぱいに並べた料理たちは、旅行帰りのお腹を空かせた二人によってあっという間に無くなってしまった。

まったく、作り甲斐のある人たちだ。

慎一くんも蒼くんも食べ過ぎたらしく、リビングのソファになだれ込むと「食べ過ぎたー」「苦しぃ」と呻きながら伸びている。

その姿はまるで部活が終わった直後の高校生のようで、私は思わず笑ってしまった。

「ねぇ、ヒナコ。片付け終わった?こっち来て一緒に飲もうよぉ」

リビングから蒼くんの声が聞こえてくる。

私は一瞬だけ洗い物をする手を止めて、「はーい。ちょっと待ってて」とリビングに顔だけ向けて叫んだ。

「終わったよー。お待たせ」

食器の片付けが終わり、私がリビングに行くと、さっきまでの高校生風の二人はそこにはおらず、代わりに見慣れたバカップルがいた。二人の腰にはお互いの手が回っている。

二人はソファとローテーブルの間の狭い空間で床にそのまま座り込んでいた。

狭いと言ってもそんなに狭くないよ、と言いたくなるくらい二人は密着していて、相変わらずのアツアツぶりに私は苦笑いするしかなかった。

「あ、来た来た。ヒナコ、ここ座って」

そう言いながら蒼くんが指差す場所には、すでにグラスを用意してくれている。よく見ると、グラスの中には細長く折りたたまれた紙が入っている。

不思議に思いながらその紙を開くと、日付と時間、店の名前らしき文字が並んでいる。

紙の下の方には、「遅れてもダメだけど、早く着きすぎてもダメ」と書かれている。

(あれ、この日は……)

私がメモから顔を上げて二人を見ると、似たような優しい表情で私のことを見つめていた。

「気付いた?今度は日菜ちゃんの誕生日会をしような」

「本当なら家で今日みたいに、って思ったんだけど、俺たち二人とも料理できないからさ。外で我慢して」

驚いて何も言えなくなってしまった代わりに、私は一生懸命頷いた。

すると同時に目の周りが熱くなってきて、自然に涙が流れてきた。

「えっ?日菜ちゃん、どうしたの?」

「もしかして、誕生日を俺たちと過ごすのが嫌だった?」

私の涙は予想外だったらしい二人が早口で言葉をかけてくる。

その慌てぶりがおかしくて、私はクスクス笑ってしまう。

「な、なんだよ。今度は」

「忙しいヤツだな。泣いたり笑ったり」

喜びに浸りたかったのに、一気にいつもの雰囲気に戻ってしまった。

それでも私はうれしくて幸せで、なんだかもう、世界中を抱きしめたくなるくらいの喜びで心がいっぱいになっていた。

「ありがとう、慎一くん、蒼くん。すごくうれしい」

私がそれぞれの目を見て丁寧に伝えると、二人はやっと安心したような表情になり、微笑み返してくれた。

私のグラスにワインを注いでくれる蒼くんの手元を見つめながら、どちらにともなく聞いてみた。

「どうして私の誕生日会もしてくれるの?」

そんな私の問いかけに、蒼くんは質問の意味が分からない、と言いたげな表情で慎一くんの方に顔を向けた。慎一くんは慎一くんで不思議そうな顔をしている。

「どうして、って、当たり前じゃない。ヒナコは家族だもん」

「家族?」

「そうだよ。少なくとも俺と日菜ちゃんは社会的には立派な家族なんだし、その俺と事実婚している蒼と日菜ちゃんだって、間接的に家族でしょ」

穏やかに、でもきっぱりと言い切る慎一くんの言葉に、私は勇気付けられた気がした。

今まで不安に感じたことなんて無かったのに、心のどこかでここにいる自分に自信が持てなかったのかもしれない。

二人の声に、温かいものが私の中で広がってゆく。

「それに」

蒼くんが言い、慎一くんと一瞬目を合わせる。

「俺たちは、女の子の中ではヒナコが一番好きだもん」

その言葉がきっかけになって、私の目からはついに涙がこぼれてきた。

すぐ側にいる慎一くんもその隣の蒼くんもさっきのように慌てることはなく、ただ黙ったまま私の頭を撫でてくれる。

適度な手の重みがうれしくて、私の涙は余計に止まらなくなる。

「私も大好き。慎一くんのことも蒼くんのことも大好き」

言いながら、来週の私の誕生日会の時は、敬介くんとの最後のデートで着たきり封印していた白いワンピースを着て行こうかな、と心の隅で静かにひらめいていた。

同時に、そんな考えが浮かんだことに私自身驚いてもいたけれど、少しだけ前に進めたことに安心してもいた。

「ね、景気付けにアイスでも食べようよ。こないだ買ったの、まだ残ってるよね?俺、持って来てあげる!」

言い終わらないうちに、蒼くんが席を立ちキッチンへ走って行った。

飛び跳ねるようなその後ろ姿を見ながら、「蒼がね、言い出したんだ」と慎一くんが言った。

「私の誕生日会のこと?」

「うん。いつも日菜ちゃんには支えてもらって感謝しているけど、何か機会というか口実が無いとそんな気持ちは伝えられないし。ほら、あいつ、天邪鬼だから」

「うん、確かに」

私は二人でこっそりと笑い合う。

と、そこに、「はいはいはい、そこまでー!ヒナコさん、俺の慎ちゃんを取らないでねー!」と場違いな声のボリュームで蒼くんが現われた。

天邪鬼という言葉が本当にピッタリな人だ。

この蒼くんを見ていると、とても私に感謝しているだなんて想像もつかない。

ぶっきらぼうに目の前に置かれたカップのアイスはストロベリーだった。私は反射的に蒼くんを見上げてしまう。

いつだったか蒼くんと一緒にこのメーカーのアイスを食べた時に、「ここのアイスはストロベリーが一番好き」と私が言ったのを覚えていてくれたのだろうか。

その時は「チョコの方が美味しいに決まってる!」と全否定されたけれど。

さりげない蒼くんの優しさがうれしくて、顔が緩んでしまう。今日の私は小さなことにも感動してしまうみたいだ。

「うん、やっぱりお酒の後はアイスに限る!」

蒼くんが満面の笑みでアイスを頬張っている。CMか何かのように美味しそうに食べる姿は、やっぱりどう見ても可愛らしい。

「ねぇ、一口ちょうだい」

突然振り向いた蒼くんに、私と同じように彼を見つめていた慎一くんは「へっ?」と素っ頓狂な声を上げた。

「あ、ああ。いいよ」

言い終わるが早いか、慎一くんのバニラアイスにスプーンを豪快に突き刺し、大きな一口を頬張った。

「あ、これ美味しい!ヒナコも食べてみなよ」

私に差し出す前にもう一度スプーンいっぱいにアイスをすくっている。

「おい、それ俺のだぞ?俺の分残しとけよ」

「いいじゃん、いいじゃん。あ、慎ちゃん、俺のも食べてみ?」

ほいっ、と勢いよく蒼くんはチョコアイスを慎一くんの目の前に差し出した。慎一くんは遠慮がちにすくって口に入れると、パッと顔が輝いた。

「あ、これの方がうまい」

「でしょ?ねぇ、ヒナコのもちょうだいよ」

慎一くんのバニラアイスを食べている私の返事も聞かずに、ストロベリーアイスを持ち去っていく。子供みたいな仕草にまたしても私は笑って許してしまう。

「美味しいよ、ストロベリー。慎一くんも食べてね」

「ありがと」

「あー、これも結構美味しい」

驚いた声を出す蒼くんに私は少し勝ち誇った気持ちになり、ニヤッと笑った。

「チョコより?」

「いや、チョコがアイスの世界では一番美味しい。チョコは殿堂入りしてるの、俺の中で。バニラもストロベリーも美味しいけど、チョコにはかなわないね」

チョコレート業界の回し者かと思うくらい真剣にチョコアイスの肩を持つ蒼くんに、「おまえは誰だよ」と、慎一くんと私は吹き出してしまう。

蒼くんは私たちにはお構いなしに3つのアイスを食べ比べし続けている。時々うんうんと頷いているのは、チョコの美味しさを再確認しているからかもしれない。

「蒼くんって一途なんだねぇ」

私は敢えて「何に対して」とは言わなかったけれど、蒼くんはちらっと私に目を向けると口の端を少し上げて妙に得意気な表情になった。

「そうだよ。俺は慎ちゃんとチョコを一途に愛してるの。昔からずっと」

思いがけない告白に、慎一くんはゴホッとむせた。飲んでいたワインが気管支に入ってしまったみたいだ。

その反応がうれしかったのか、蒼くんは「慎ちゃーん」と言いながら首に腕を巻きつけて抱きついた。慎一くんは余計激しく咳き込み始めた。

それにしても、どうして私たちは固まって座っているのだろう。ソファの上ならまだしも、ソファとローテーブルの間の狭い床の上にいる。

せっかく5つも部屋があってリビングもダイニングも広い家に住んでいるというのに、どうして体を寄せ合って座っているのだろう。

慎一くんと蒼くんはまだ分かる。いつもの光景だから、この半年間ですでに見慣れてしまった。

それもどうかと思うけれど、見慣れてしまった自分にも慣れてしまった。

でもどうして私まで?

私はこの二人とは違うはずなのに、一緒に生活していると気が付かないうちに似てきてしまうのかもしれない。

勘弁して、と思う反面、そんな距離感も悪くない、とも思える。

だって私はこの二人のことが大好きだから。

「俺たちって、複雑な関係だよねぇ」」

アイスを食べ終えて、再びワインに戻った蒼くんが酔っぱらった口調で言う。

「だって、冷静になって考えてみたら変だよね。表向きはココとココが夫婦なのに、本当はココとココが恋人で……」

「じゃあ、ココとココは?」

自分の両側に座る蒼くんと私を指差しながら、慎一くんが問いかける。

私が蒼くんの顔を見ると、蒼くんがニヤリと笑った。

「喧嘩仲間?」

つられて私も笑ってしまう。

慎一くんも笑いながら「なんだかそれ、楽しそうだな」と蒼くんの頭をわしわしっと掻き混ぜた。蒼くんは「やめろよー」なんて言いながらうれしそうにしている。

なぜかくすぐり合いにまで発展したじゃれ合いが収まって、やっと落ち着いた蒼くんが、頭に置かれた慎一くんの手を両手で掴みながら透き通った声でつぶやいた。

「結局さ、この3人は運命共同体みたいなものなんじゃない?」

その言葉が胸に響いた。私はゆっくりと蒼くんの目を見つめた。

その目は声と同じように透き通った輝きを放っている。

慎一くんは右手を蒼くんに預けたまま、「そうだな……」と微笑んだ。

「みたいな、じゃなくて、そのものだよ。3人でこの先一緒に生きていくんだから」

ね?という風に私の顔を覗き込んだ。私はうれしくなって笑顔で大きく頷いた。

「素敵な言葉だね、運命共同体って!」

「だろ?ちょっとやそっとのトラブルじゃ、俺たちの絆は壊れないぞー、ってね!」

蒼くんは自分の言葉に気分が良くなってしまったのか、飛び跳ねるように慎一くんと私の間に素早く移動すると、がしっという音が聞こえてきそうなほど力強く二人を後ろから抱え込んだ。

「ひゃっ」

「いてっ!」

衝撃で頭をぶつけたのか、慎一くんが苦しそうな声を出す。それを聞いて蒼くんがうれしそうにくふふと笑っている。

私は突然の出来事に驚いて一瞬固まってしまった。

それからそうっと体を捻ると、当たり前だけど私の顔のすぐ側に蒼くんの顔と、その向こうには慎一くんの顔が見える。

至近距離にある蒼くんの顔を盗み見てみると、やっぱり綺麗だなと思ってしまう。白くてきめの細かい頬、伏せた目とそれを縁取る長いまつ毛、すっと鼻筋が通っているのも綺麗に思える要因に違いない。

どうしてだろう、こんなに密着していても、この人たちなら全然嫌だとは思わない。私は不思議な気持ちに包まれていた。

少しの沈黙の後、蒼くんがゆっくりと口を開いてささやいた。

「ねぇ、……二人ともいなくならないでね。ずっと、一緒にいようね」

耳元で聞こえる声が心地良くて、私は頷く代わりに目を瞑った。

なんだかふわふわしてとても気持ちが良かった。

蒼くんが言った言葉は、私の願いでもあった。

きっと慎一くんも同じだと思う。

3人でいることが楽しくて、私が帰る家はここなんだ、とはっきりとそう思えることが幸せだった。

いつからそう思えるようになったのか思い出してみるけれど、もしかしたら最初からそうだったかもしれない。

きっとこの二人に会った時から、一緒にいる空間は居心地が良かった気がする。

その時から私の人生は変わったんじゃないかと、今ではそう思える。

心地良い沈黙が続く。慎一くんも蒼くんも私も、何も話さない。それでよかった。今はこの沈黙に心を漂わせていたかった。

ところが……。

「蒼?あれ……?」

「蒼くん?」

私たちは同時に言葉を発した。

突然感じた肩の重みに、体を捻って蒼くんの顔を覗き込んだ。

「蒼、蒼。……寝ちゃったみたい」

「本当に?ふふ、電池が切れちゃったんだね」

「ったく、子供みたいなヤツだな」

「なんか、可愛いね」

慎一くんは私たちに回された蒼くんの腕をそっと外すと、起こさないように抱きかかえてソファに横たえた。

腰を屈めて重そうに唸っても、慎一くんの目はとても優しい。

ソファの脇に肘をついて、平和な顔で眠る蒼くんを愛おしそうに見つめている。

「本当に蒼くんのことが好きなんだね」

思わず出てしまった言葉に、慎一くんは顔を少し赤らめて蒼くんから目を逸らすと、「そりゃあ、だって……」と訳の分からないことをブツブツとつぶやいている。

ふふっと私から漏れた笑いに、「なんだよぉ」と照れる慎一くんがおかしくて、私はさらに彼に攻撃を仕掛けてみる。

「ねぇ、蒼くんと付き合うようになったきっかけ教えてよ」

「はぁっ?」

予想通りの反応を見せる慎一くんがおもしろくて、私は遠慮なくニヤニヤとしながら顔を覗き込んでみる。

「ほら、前に途中まで話してくれたじゃない?蒼くんとのこと。蒼くんの家に泊まった時に何か事故が起きたって」

「そうだよ、事故があったんだよ。それでいいじゃん」

「なによぉ。その時はいずれ話す、って言ったのに忘れちゃったの?慎一くん、半年以上たっても全然話してくれないんだもん。いいじゃない、そろそろ教えてよ」

追い打ちをかけるように私がまくし立てると、慎一くんは困ったように頭をポリポリと掻いている。

蒼くんを見たり床を見たり私を見たりと、挙動不審になった慎一くんはちょっとおもしろい。

耳まで赤くなっているのはお酒のせいじゃないはずだ。

ちょっと苛めすぎたかな、と私が反省しかけた時、

「じゃあ、耳貸して」

と、不機嫌な声で慎一くんが顔を近付けてきた。

「……うん」

まさか本当に話してくれるとは思っていなかった私は、逆に驚いてしまって、おずおずと耳を近付けた。

すると、

「わっ!」

心臓が飛び出そうになるくらいの大きな声が耳を劈いた。

「な、なに?」

勢いよく慎一くんに顔を向けると、そこにはこの上なく仏頂面した蒼くんがいた。

そこでやっとさっきの「わっ!」が蒼くんの声だったことに気が付いた。

「何やってんだよ、二人で」

「あ、蒼!起きてたの……?」

「起きたの。二人の声がうるさいから。なんだよ、俺がいない間に……」

二人のやり取りを聞きながら、ああ、そうか、そりゃそうだよね、と私は一人で納得して口を開いて割り込んだ。

「蒼くん、誤解よ」

「何がだよ」

「今思いっ切り誤解してるでしょ?」

「してないよ。見たままだよ」

「だからそれが誤解なんだって」

蒼くんは急に黙り、怪訝な顔で唇を突き出して拗ね始めた。

まったく手のかかる子だ。

「じゃあ、代わりに蒼くんに教えてもらおうかな」

私がちょっとおどけたようにそう言うと、慎一くんが慌て始めた。蒼くんは冷静な目で私たちを交互に見ている。

「何?」

「ねぇ、二人が付き合い始めたきっかけを教えてよ」

目の前で慎一くんががっくりとうなだれるのが見えた。

蒼くんはびっくりしたように目を見開いて、「本気?」と言いながら慎一くんに顔を向ける。

「今ね、慎一くんからそれを聞き出そうとしてたの。なかなか口を開かない慎一くんが、せっかく話してくれそうだったのに。蒼くんが邪魔するから聞けなかったじゃない」

私はわざといじけた口調で言ってみる。

それが効いたのか、「じゃあ、それを慎ちゃんが耳打ちしようとしてたの?」と蒼くんが慎一くんを見つめる。

その声からはもう不機嫌さが消えている。

「そうだよ。助けてくれよぉ、蒼」

情けない声で慎一くんが言うと、蒼くんはふふっと笑ってソファに座り直した。

それを見て慎一くんは心なしか安心したような表情になっている。もしかしたら、慎一くんは私と同じようにわざとそんな声で言ったのかもしれない。

まったく蒼くんは甘やかされてるな、と私は苦笑いしてしまう。

「慎ちゃん、言ってあげたら?」

「えっ?」

「だって今言わなかったら、ヒナコのことだからずっと覚えてて、慎ちゃんが言うまで一生聞かれ続けるよ」

「だったら蒼が言ってくれよ」

「だーめ。慎ちゃんが聞かれたことでしょ?受けた質問は受けた人が答える。これ鉄則!」

「例外があってもいいじゃん」

「無いよ、そんなもん」

「蒼ぃ」

蒼くんの誤解が解けたことにほっとしたのも束の間、延々と続きそうな二人の会話に私はお腹いっぱいになってきた。

この先の展開は目に見えているし、そもそも二人が両想いになったきっかけだって、だいたいの想像はつく。

そろそろ邪魔者は退散しましょうか、と心の中でつぶやいて、

「またいつかじっくり聞かせてもらうから、あとはお二人でごゆっくり」

私はからかうように慎一くんと蒼くんの肩をポンと軽く叩き、二人からもらった誕生日会の招待状を持って席を立った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?