わたしとあなたの「あいだ」に。

『会って、話すこと。』という本を出す。

文字通り、「会話」の本だ。

学生であった時、人生でもっとも幸せな瞬間は、人と会話している時だと思っていた。

わたしがこの本をつくったのは、学生までの自分を形作ってきた「会話」と、社会人になってから良しとされる「会話」が驚くべきレベルで別物であったことへの強烈な違和感に端を発する。

ビジネス書の編集者になって10年経つ。ビジネス書における「会話術」は一大ジャンルになって、数十万部、100万部を超えるベストセラーすらあるような市場になった。

ビジネス会話術で勧められる会話とは、

・相手の話をじょうずに聞きなさい

・自分の話をじょうずに伝えなさい

・そうすれば、こんな良いことがあなたにもたらされます

ここに集約される。会話とは、どう聞くか、そしてどう伝えるかであり、あなたが利益を獲得するための技術である。それが既存のビジネス会話術であり、たくさん売れるということは、すなわちそういう会話術が実社会で求められている。

会話とは、ギブアンドテイクだ。

会話とは、win-winだ。

会話とは、その実、勝ち負けだ。

会話とは、交渉だ。

会話とは、目的を達成するためのテクニックだ。

当然だろう。ビジネスなんだから。

そういう開き直りがある。

大人になってからの会話の大半はビジネスを通して交わされる。大人になってからの人間関係の大半はビジネスを通して築かれる。そうであるなら、大人になってからの人間関係と会話の大半が利害関係の中に置かれる。

わたしは、単純に、それが嫌だった。自分が自分でなくなっていく気がした。

相手が「取引」の匂いを漂わせた瞬間に、その会話が苦しくなる。相手が、会話の先に相手の利益を求めていると感づいた瞬間に急速に自分から熱が失われていく。「あなたの話を聞きますよ。その後でわたしの話をさせてもらいますけどね」という狙いが透けて見えた瞬間にわたしは聞き手に回る。早くその会話を終わらせたいから。

端的に言えば、「目的のある会話」が好きになれない。何か崇高な信念に基づくものだとか、ただひねくれ者であるからだろうとか、子どもじみているだとか、どう言われてもいいのだがとにかく身体がそういう会話を嫌がる。仕事だからとわかっていても、おもしろくないものはおもしろくならなかった。

学生時代に好きだった会話は、似ても似つかぬものだった。生まれも育ちも考え方も全然ちがう他人同士が、たまたまその年に入学し、同じキャンパスに通い、同じ教室の中で出会い、今ベンチに座って同じスロープの景色を見下ろしながらコーヒーを飲んで他愛もない話を始める。

どこの高校だったの。部活は。そうなんだ。そんな話はそこそこに生協で推してた江戸川乱歩の短編集よかったわ。あー長編もいいよ『孤島の鬼』エグいおもしろいって。ああ、あれダイアログ・イン・ザ・ダーク入ってるよね。それ言うと『ダンサー・イン・ザ・ダーク』思い出すけどあれみんな酷評だったのなんで最高じゃない? だよね。あれからラース・フォン・トリアー全部観たし映画ならわたし昨日早稲田松竹に夜通しいたんだけど『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』泣いたわ。いいよねあれ、っていうかこの前映画サークルの新歓行ったんだけど部長が狂ってて一日20本映画観てんの。計算合わなくない? ここ1週間でゴダールとトリュフォー全部観たとか行って眼ぇ充血してんの。やばくね。なんでフランス人あんなしゃべんの? コーヒーうまそうすぎタバコうまそうすぎ。あ、タバコcamel? 渋くねw コーヒー&シガレッツがかっこよすぎて。次の講義なに? 文芸評論2。今何読んでる? 丹生谷貴志の『天皇と倒錯』。レポート書かなきゃ。わたし明日までに俳句20句書くんだけど。いつもどこで書いてる? オープンで使ってるB教室あんま人いなくていいよ。俳句なら別にここでもいいんだけどね。休みはどっか行く? タイ。俺徳島。本持ってく? そろそろカラマーゾフいっとこうかな…松浦理英子の新作も。深夜特急にしとけよ。『凍』痺れた。腹減ったなー。あとでランチ行かね? いいよ𠮷野家ばっかでいやんなってきたからどっかない? 「おかあちゃん」の肉豆腐やばいよ。あそこ飲み屋じゃね? 昼もやってんのよマジ味がおかあちゃんなの。行こ行こ。

その会話のどこにも、目的なんてなかった。会話ということすら堅苦しい。わたしは、きっと「おしゃべり」が好きだった。身を任せるように転がして、相手の話すことに乗っかって、目の前にあるものに触発されて、好きなようにトピックを横断してもうなんの話をしているのかすらわからなくなって、気づけば2時間も3時間も経っていて、それが幸せだった。夜は夜で、酒を覚えて清龍だかつぼ八みたいなとこに繰り出した。

やっぱレモンサワー最高。この前さ文芸のサークル行ったらめっちゃ狭いしゃがまないと頭当たるくらいのやば天井低い居酒屋の屋根裏に連れて行かれてさ、幹部の人がいきなり「うち、下ネタ禁止だから。軽薄でしょ」とか言い出したのよ。「軽薄」ってマジ面でかますヤツ初めて見たし酒飲んだうちらから下ネタ奪うってどういうことよ。すべてが息苦しすぎるw しかも絶対その幹部、奥にいた2年女子と付き合ってんの。チャラめの早稲田の系列上がりの新入生男子がその女子と話したらめっちゃキレ始めてクソかなって思った絶対入らねえ。あ、お前さ、すでに語学で2組カップルできてんの知ってる? 知ってるしっていうかこの前外階段でキスしてた。は? マジで? どこ? 西階段? そう。扉開けたら鉢合わせた。

そんなつかこうへいみたいな、坂元裕二みたいな、村上春樹が描く学生の会話よりは数段スカしてないような会話を交わすうちに仲良くなって、いろんなところに行って、いろんなものを見ながらいろんな話をした。ワンルームの一人暮らしの家で飲んだり、たまには厳しすぎた親元から離れるまでの話とか付き合った彼氏がちょっとモラハラ気味でこれおかしいよねとか、来なくなったクラスのあの子ちょっと誘ってみようかとかちょっと深刻な話もしながら、終わらない、いつまでも終わってほしくない時間を共に過ごした。そういう会話が、わたしをつくってきた。

何を話していたのか、今はもうほとんど忘れた。でも、今でも、この前だって母校のキャンパスを歩いたら、そんな時間を思い出した。風景を思い出した。俺にしか見えない影がそこに残っていた。

大人になったら、そんな会話、してはいけないのだろうか。売上を上げるために、評価されるために、ビジネスに直結させるような会話しかしちゃいけないんだろうか。

そんなわけねえだろう。

『会って、話すこと。』の著者は、田中泰延さんという人だ。彼とは2019年に『読みたいことを、書けばいい。』という本を作った。彼がどんな人で、どうやって前の本をつくったかは、もう書いた。

わたしは当初、彼と2冊めの本を作ることは考えていなかった。「書く人」として彼に書いてもらいたかったことは、もう全部書いてもらったからだ。

もう一度、彼を著者に選んで頼んだ理由はただ一つ。わたしと彼との会話が終わらなかったからだ。田中さんとわたしは著者と編集者で、完全に利害関係の中にあるビジネスパートナーだ。そうであるはずなのに、10あれば9無駄な話をしてきた。あの頃の目的のない会話を、会話そのものが楽しいと思うような感覚を、わたしは彼と会って仕事をしている時に思い出したのだ。

わたしは田中泰延をよく知らない。ほんとうに、ほとんど何も知らないのだ。何か社会に発表できないような契りを裏で交わしていることもない。今日関係が途切れたって不思議ではない。でも、あれから2年経ってもわたしは、結果的に、彼と会って話すことに終止符を打つことなく、途切れさせることなくここまできた。

もしかしたら、この人とならば、あの頃好きでたまらなかった会話の本を、息苦しいビジネス会話術ではない会話の本を、作れるかもしれないと思った。そうしてまた彼に依頼して、制作期間も途切れることのなかった会話を経て、本ができた。

今回、わたしも、編集者として原稿を書いて本に載せた。それは、会話の本に著者の会話そのものが入らないのはおかしいと思ったからだ。そして、わたしが知っている田中泰延の会話の相手は、わたし以外に思い当たらなかったからだ。

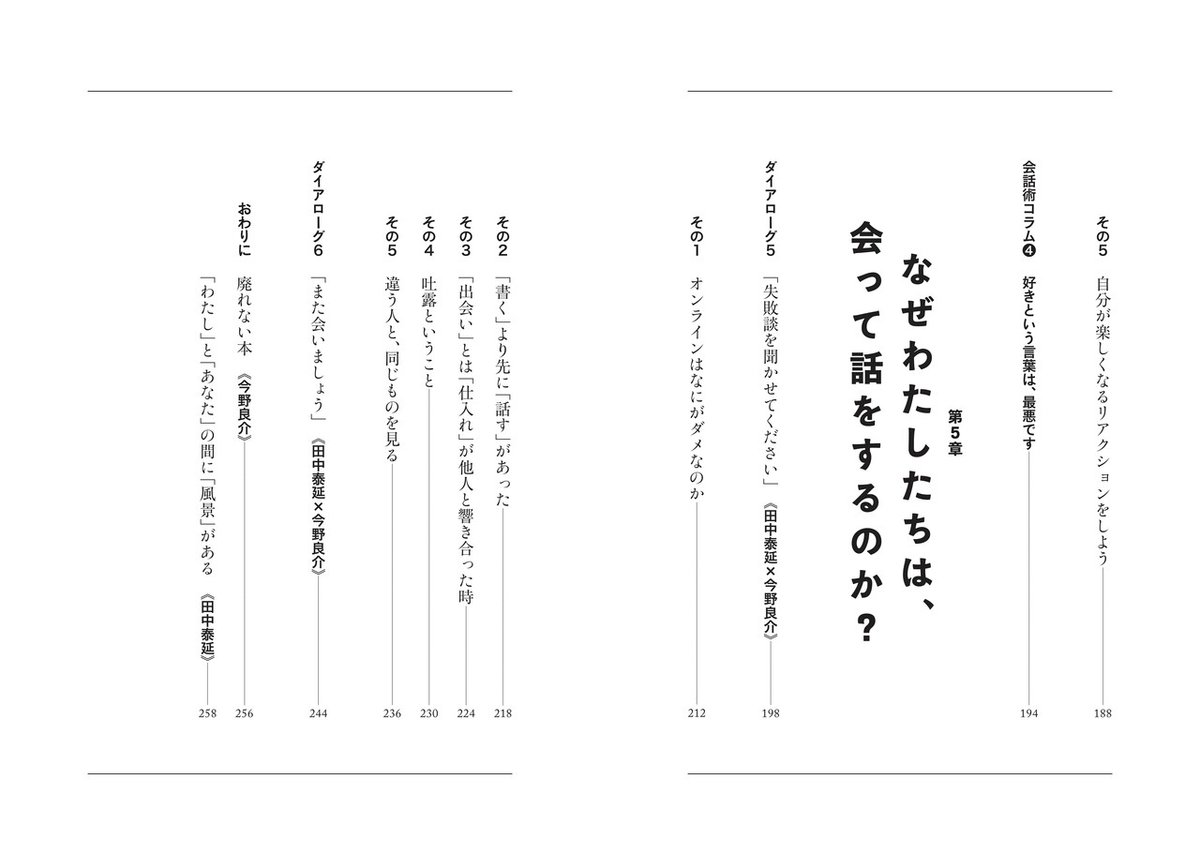

目次は、こうなっている。

『会って、話すこと。』なんて、「会話」を書き下しただけのタイトルにしたのは、わたしが好きだった会話と、社会で推奨される会話との間に大きな距離があったからだ。同じものが「会話」という一単語に収められることに耐えられなかったからだ。「会って、話す」とはどういうことなのかを、問い直すためにこの本をつくったからだ。

そしてもう一つ、望まざる巨大な環境的要因がそこに重くのし掛かった。「いま、出すから」だ。

もう2年になる。私たちは、会って話すことができない。いい加減にしろと思う。オンラインの環境が急速に整ったから、話すことはできる。でも、会うことができない。これまで誰もその意味を、その価値を考える必要すらなかった「会って、話す」ことが、完全な非日常になった。

このまま、その意味をその価値を人類が再考する余裕すらなく、会って話す機会が世界から失われていくことに抗いたかったからだ。

金原ひとみが、近著『アンソーシャル ディスタンス』の中でこう書いている。

でもずっとそうだった、コロナは世間に似ている。人の気持ちなんてお構いなしで、自分の目的のために強大な力で他を圧倒する。免疫や抗体を持った者だけ生存を許し、それを身に付けられない人を厳しく排除していく。

作家の目は冷徹に正鵠を射る。わたしがわたしたりうるために不可欠だった「会って話すこと」を、いつの間にか悪へと転じさせ、なんの誇張もなく命を奪うものへと変貌させたこの目に見えぬものどもに、それを無自覚に仕方なきものと、そのほうが便利で効率的でよいではないかと受け容れんとする社会に、一矢報いたい。この本をお見舞いしたい。わたしがわたしであるために、踏み止まりたい。

わたしは、人と会って話せぬ世界で、人と会って話したい欲望をこの身に残すための自前のワクチンを、田中泰延と製造したのだ。

明日、田中泰延と会う。この災厄の中、『会って、話すこと。』という本なのに、会えない中で制作することを余儀なくされた。

この本のサブタイトルには、「自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。」と入れた。

自分でも相手でもないものとは何か。それは自分の相手の「あいだ」にある。わたしとあなたから離れた外部に生まれたものが、人と人を人間にする。

本は、外部だ。著書と編集者という他人同士から生まれる本は、我々にとって最たる確かな外部なのだ。わたしと、田中泰延の間に、この本を置きたかった。

そして、『会って、話すこと。』という本が誰かの元に届くことを、誰かと誰かのあいだそのものになることを願って、わたしはこの本をつくった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?