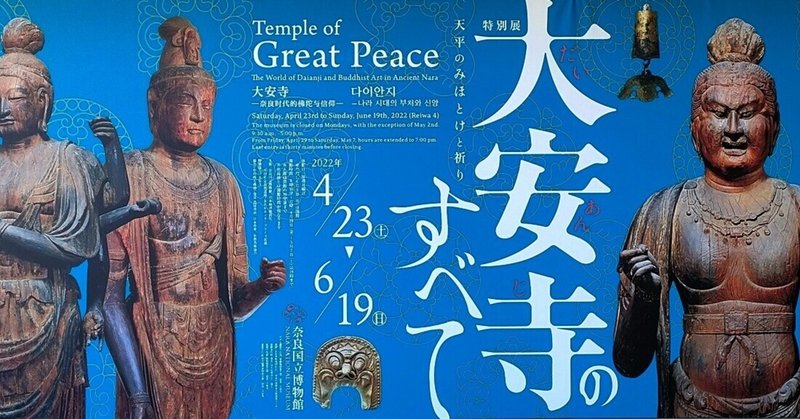

奈良国立博物館 「大安寺のすべてー天平のみほとけと祈りー」~展覧会#12~

第1章 大安寺のはじまり

大安寺は、聖徳太子が創建した熊凝精舎を、舒明天皇が大寺として造営したことに始まります。この我が国最初の官立寺院が百済大寺です。百済大寺は、高市大寺、大官大寺と名と所を変え、やがて平城京に移って大安寺となりました。大安寺は南都七大寺の一つに数えられ、規模は東大寺や興福寺と並ぶ壮大さで、東西に2基の七重塔がありました。

しかし平安時代以後は徐々に衰退し、寛仁元年(1017)の火災で主要堂塔を焼失して以後は、かつての隆盛を回復することはありませんでした。現存する大安寺の堂宇はいずれも近世末から近代に再建されたもので、規模も著しく縮小しました。

第2章 華やかなる大寺

天平のみほとけたち

大安寺には、かつて天智天皇発願の釈迦如来像があったそうです。この釈迦如来像は、薬師寺金堂の薬師三尊像よりも優れていると評された仏像でした。残念ながらこの仏像は失われましたが、現在大安寺には、次の6件9体の天平時代の仏様が伝えられています。

木造十一面観音立像・・・ 当寺の本尊。頭部は後世のものに変わっている。

木造馬頭観音立像・・・ 重文指定名称は「木造千手観音立像」

木造不空羂索観音立像

木造楊柳観音立像

木造聖観音立像

木造四天王立像

写真のチラシのいちばん手前が「楊柳観音立像」。

楊柳観音といえば、女性的な優しい造形が一般的ですが、これは目がつり上がり、静かな怒りをたたえた忿怒の形相です。

チラシの2番目の写真は「不空羂索観音立像」です。一般には三目六臂の形相ですが、こちらは眉間に目がなく、腕は8本あります。引き締まった口元と静かな目元が印象的でした。

チラシの3番目、上部の写真は「聖観音立像」です。榧の一材から彫り出された一木彫で、力を抜いてゆったりと立っておられる感じがします。

大安寺の本尊である「十一面観音立像」は、普段は秘仏とされ、拝観ができません。今回の寺外公開は百年ぶりとのことです。頭部や左手などは後補ですが、体部は当初の優美な状態がよく保存されています。

十一面観音立像の展示は、前期(4/23~5/22)だけです。

「馬頭観音立像」は六臂の像です。普段公開されるのは3月だけという秘仏です。一般に馬頭観音といえば、頭上に馬頭をいただく忿怒の形相ですが、この像にはその馬頭がありません。かわりに胸飾りの瓔珞(装身具)と足首に蛇が巻きついています。また腰には獣皮をまとっています。馬頭観音の原初の姿とも考えられます。

馬頭観音立像の展示は、後期(5/24~6/19)だけです。

大安寺の四天王立像はいずれも頭上から台座を含めて一木彫です。

四天王は、持国天は東方、増長天は南方、広目天は西方、多聞天は北方をそれぞれ守護しています。「持増広多(じぞうこうた)」と覚えます。

像高は大人の身長より低めの140cm前後で、持国天だけが150cmほどあります。四体の中では、多聞天がいちばん優れている感じがします。

同じ天平の四天王像と言えば、東大寺戒壇院の塑像の国宝四天王像が思い浮かびますが、それに比べると、大安寺のものは全体に動きが少なく、やや迫力に欠ける気がしました。

大安寺の天平仏のあとは、大安寺の旧境内の出土品が展示されていました。

そのあとの展示は次のように続きます。

第3章 大安寺釈迦如来像をめぐる世界

第4章 大安寺をめぐる人々と信仰

第5章 中世以降の大安寺

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?