蝶楽天の軌跡を追う[6]

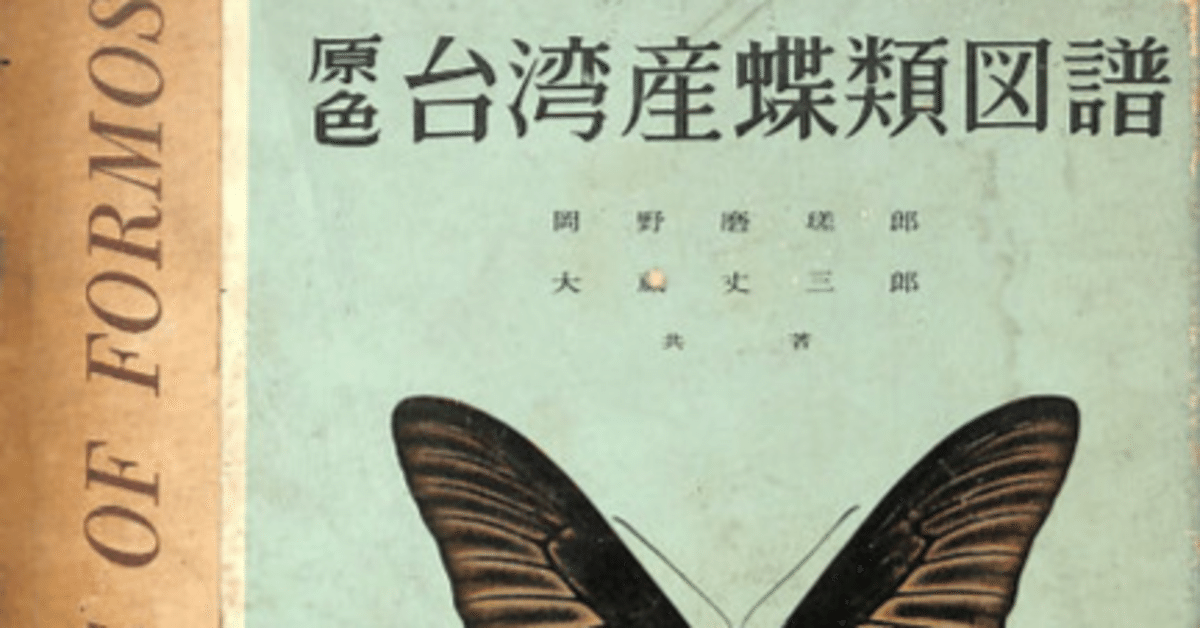

大蔵生物研究所は、古くから昆虫界にいらっしゃる方々ならばご存じの昆虫採集と研究の両輪で標本商と図鑑を手掛けられてきている老舗ということになるようだ。そこではデパートの屋上などで子供向けにカブトムシを売ったりするイベントもしていたらしい。

兄は玉川大学をやめてから大蔵生物研究所でお世話になって研鑽を積んでいたようだ。オイルショック直前の夏休みの頃に兄からアルバイトを頼まれた日本橋百貨店白木屋でのカブトムシ売りだった。事前に頼まれていた仕事は、甲虫類向けの栄養ドリンク仕込みだった。材料は黒砂糖・黒ビール・おがくずで、これらを本屋倉庫の裏手で鍋で煮溶かしたものを小さな小瓶に詰めて、コルクの栓をして封止チューブを付けることだった。虫のことに興味がない弟妹達にとっては、この配合にどんな意味や効果があるのかは知らなかった。「こんなので虫が集まるのかな」などと中学の妹も話をしながら作っていた。仕込みが終わった小瓶たちは、兄に渡されていった。

当時私は高専に通っていて、夏休みや春休みなどのアルバイトは貴重だった。定常的に深夜の港湾での計数協会のバイトをしているものもいれば、ガソリンスタンドでバイトをしているものもいた。とはいえ頼まれたら引き受ける頻度でしかやっていなかった面もある。小瓶を作ってからしばらくして売り子のバイトをしないかという話が兄から出たので一日引き受けてデパートに向かい、兄の指示を受けてカブトムシが放たれた大きなかごの中からお客様である子供たちのオーダーによって指名されたカブトムシをデパートの紙袋に入れて売るのが仕事だった。予めかごの中には餌も入っていたのだが、午後になり暑くなってきた虫たちが弱くなってきたようだったが売り物の栄養ドリンクを使うのではなく、地下の食品売り場でバナナを買ってくるように言われてデパートの地下におり買いいれてきた。早速、熟したバナナの皮をむいてカブトムシたちの大きなかごの中にいれると嗅ぎつけた甲虫たちが元気になり新鮮な蜜のにおいに集まってきた。東南アジアでの経験などで甲虫たちの集まっている様子などから兄にはわかっていたようだった。

バイトが終わり片付けをした後にデパート内の喫茶店に呼ばれて兄に紹介されてバイト代をいただいたのだが、この時のご夫婦が大蔵生物研究所の方達だったのだろう。

私の知る、兄の接点の一つは青山通りが宮益坂に掛かるところにあった志賀昆虫普及社という昆虫採集の道具などを扱われているお店だった。何度か兄と行ったのか記憶にあるのは古いものなのでどんなものがあったのかは定かではない。いつも前を通るたびに一瞥していた記憶がある。私にとってのこの辺りは、かつてあった無線機メーカーであるTRIOの本社があったり、科学クラブに通った都立児童会館、都電の車庫に併設されていた産まれた病院であった都交通局病院だった。やがて、風景は病院入口に都電の車両が通る踏切があったような記憶も、その都電が無くなりいつしか建て替えられて国連大学や青山こども劇場などになっていった。KENWOODに変わった会社も移転していった。変わる景色の中でも志賀昆虫普及社は変わらず残っていった。

風景が慌しく移り変わりオーバルビルが立ち瀟洒な青山ブックセンターが出来、それもなくなった。文化として根付くものが浅いのか、それに比して志賀昆虫普及社は、永らく残りそれでも時代の中で移転してネット通販の時代に変身していった。

スーパーである紀伊国屋も建て替えをしながら元の場所に大きなビルになって帰ってきた。青山通りという土地に居続けるためには大きなビルにしていかないと許されないような脅迫観念に皆が押しやられているのはおかしな気がする。オリンピックを境にドブ川が暗渠になり住所地名という歴史もリセットされて未来の街に変わったのかもしれないが寂しい風景でもある。

兄と同世代の従兄弟が、大学進学で状況して他の親族同様に近くに下宿をしている頃は兄も手狭になった書籍店の2階から従兄弟と同じ下宿屋さんに移り狭いけれど自分だけの空間を作っていた。やがて家族におしよせてきた、親族経営の会社からの離脱に伴う移転で兄は大きな専用の研究室を得て、本屋のおばさんから原宿のジモティーに変身した母も周りに習って犬を連れて青山通りの紀伊国屋に買い物に行くという生活スタイルになり、日曜日は家族で代々木公園まで犬を連れた散歩するという風景になった。

そんな風景も、両親の思いからは懸命に生き抜こうという辛い思いから見せた無理のある時間だったのかもしれない。一年余りの兄の研究室生活は、キディランドの倒産騒動で生まれて、また再建騒動の中で消えていった。大学での研究生活もこうした葛藤の中でうつろいを見せて辞めることになったのかもしれない。そして両親が見せてくれた苦しい中での自分の研究への支援に触発されて自立して大蔵生物研究所にお世話になるといった流れで応えようとしていたのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?