意外すぎる新シリーズ「新しいマヤの文学」が実現するまで

国書刊行会、2回目のnote更新です。

今回は、たまにSAN低めのPOPを描きながら本を作っている編集部の(昂)が担当します。

現在国書刊行会では、「新しいマヤの文学」という新シリーズを刊行中です。シリーズは全3冊、編訳は、東北大学大学院で教鞭をとられている吉田栄人(よしだしげと)さん。21世紀以降に発表された、現代のマヤ語で書かれた文学を、日本で、いえ、世界で初めて本格的に紹介するシリーズです。

本シリーズ刊行が発表された際、

「マヤ文学……だと……?」

と、その突飛さに驚愕された方も、いらっしゃったのではと思います。

どうして、マヤ文学を出版するのか。

そもそも、マヤ文学とは何なのか。

いったい、マヤ文学の面白いところは何なのか。

「マヤ」という言葉から、ジャングル、古代文明、ピラミッド、はたまたマヤ暦や儀式……といったものを連想する人も、多いのではないかと思います。

そして「マヤ文学」と聞くと、ややもすれば、素朴な内容の作品を想像されるかもしれません。

ですが、現代のマヤ語文学には、フェミニズム、貧困、社会運動を題材にした驚くほど鋭い社会へのまなざしを持った現代小説、マヤの神話世界と言葉の持つ力を題材としたファンタジー、マジックリアリズム的な香り漂う寓意的幻想文学など、目の肥えた日本の読者にも耐えうる、じつに良質で豊饒な世界が広がっています。

本シリーズについて気になる方はもちろん、「この意外すぎる企画がなぜ実現したか」という出版裏話もあるので、ご興味を持たれた方、ぜひお読みいただけたらと思います。 担当:編集部(昂)

1.裏話・なぜこの意外すぎる企画が実現したか

では、意外すぎる新シリーズ「新しいマヤの文学」出版までの経緯について。

そもそも国書刊行会では、創業6年目の1977年から1980年にかけて、「ラテンアメリカ文学叢書」を刊行し、ボルヘス、カサーレス、カルペンティエール、アストゥリアス、コルタサル、サバト、リョサ、サルドゥイ、パス、プイグなど、ラテンアメリカ文学の錚々たる作家・作品を先駆的に紹介してきました。

またその後も、「ボルヘス・コレクション」全6巻や、ボルヘス編纂の世界文学シリーズ「バベルの図書館」日本語版(旧版全30巻・「新編」版全6巻)をはじめ、キローガ、カルペンティエールの作品など、数々のラテンアメリカ文学作品を出版しています。

本シリーズの編訳者の吉田栄人さんは、東北大学でスペイン語とラテンアメリカ社会文化について教鞭をとり、「メキシコ、中でもユカタンのマヤ社会が一番性に合っている」と語り、マヤ語で自身のSNSでの発信を行うほどの深いマヤ愛と造詣を持つ、日本におけるマヤ語・マヤ文化研究の第一人者です。リョサやコルタサルをはじめとしたラテンアメリカ文学の名翻訳で知られる木村榮一さんのゼミの出身でもあります。

そして、本シリーズが指す「マヤ文学」とは、地域的・言語圏的にラテンアメリカ文学の一ジャンルであると言えます。メキシコのマヤ地方で80万人もの話者に用いられるユカタン・マヤ語と呼ばれる言語で書かれた文学作品であるためです。

すなわち、国書刊行会の出版史の系譜にきちんと乗った企画であり、さらには日本ではまだ本格紹介されていないフロンティア的作品群であるという点でも、前衛をモットーとする国書刊行会から出て然るべきものであるとも言えるでしょう。

ですが、

「マヤ文学……!? 国書刊行会、無茶しやがって……」

そう思っている人もおられるでしょう。

わかります。

確かに普通であれば、いくら国書刊行会であっても、この企画は実現できませんでした。

ということで今回は、なぜこの意外すぎる新シリーズが実現したのか、そしていかにしてこのシリーズを作っていったのかについて、もう少し、突っ込んだ話をします。

まずは本企画の発端についてお話ししましょう。

2018年11月19日。

私がこれまで在日メキシコ大使館でのレセプションなどで何度かお会いして面識があった吉田栄人さんから、「こういったシリーズを出してみたい」というお話をメールでいただいたことから、この企画は始まりました。メールに添付されていた「メキシコ先住民文学作品の翻訳出版プロジェクト」と銘打たれた企画書には、こうありました。

現在メキシコでは先住民言語を使用する権利の保障とそのための先住民言語の振興が重要な社会的政治的課題となる中で、先住民文学がその一つの重要な担い手となりつつあります。そういった社会的な変化の後押しを受ける形で、先住民文学にも優れた文学作品が数多く生まれて来ています。先住民文学はもはや先住民の文化的伝統を語るだけの民話や神話とは違い、人類に普遍的なテーマを先住民の視点から語る「世界文学」へと変容しつつあります。

そこで、先住民文学の中でも、ネサワルコヨトル賞(メキシコ文化省)などの文学賞を受賞した先住民作家たちの作品の中から普遍性の高い作品を選び、「メキシコ先住民文学叢書」を刊行したいと考えています。まずは手始めとして、ユカタン・マヤ語で書かれた小説の(……)翻訳出版を行いたいと思います。

「人類に普遍的なテーマ」「世界文学」「メキシコ先住民文学叢書」「ユカタン・マヤ語で書かれた小説」という、一風変わったフレーズに私は興味を持ちました。

これまでのやりとりの中で、吉田さんが、マヤ語文学を日本で是非とも紹介したい、という強い熱意をお持ちになられているということを、私は前から感じておりました。

企画書にはそのことを裏打ちするように、「翻訳済みの原稿もすでに用意している」ということも書かれていました。

そこで、実際に吉田さんが選定・翻訳した作品の原稿に目を通してみたところ、マヤの風土や文物を描きマヤの世界観を感じさせると同時に、日本の読者が読んでも面白いテーマ、普遍性、ジャンル性を持った良質な作品が揃っていました。

さらに、マヤ語の語学的研究もされている吉田先生の翻訳技術は非常に素晴らしく、その訳文は非常に読みやすいものでした。

ただ同時に、メキシコの先住民文学の叢書というものは、普通に商業ベースに乗せて出版するには、ニッチ街道をひた走る国書刊行会でも、さすがに少しハードルが高いかもしれない、とも感じました。

ですが、現代のマヤ語文学を紹介するという吉田さんのこの大いなる企画を何とか実現させたい、そして実現すれば、実に面白くて有意義な文学的紹介になるだろう、と思ったのです。

ここで一つ明かしますと、この「新しいマヤの文学」シリーズの制作にあたっては、メキシコ文化省による翻訳出版助成事業(PROTRAD)による協賛を得ています。

企画書には、こういう文言も並んでいました。

メキシコ外務省及び文化省では、メキシコ文化の普及と文化交流を目的として、メキシコ国内で刊行された本の外国語への翻訳出版に対してPROTRADという出版助成を行っています。

今回の企画のような、新しくも困難な企画への挑戦となるような本を世に送り出したい著者・訳者・出版社にとって、こうした公的な支援制度は、大変強い後押しとなるものなのです。

これが、企画実現の押しの一手となりました。

そして翌日。社内での審議の結果、「とりあえず助成プログラムの申請からやってみましょう、そして、もし助成が取れたらぜひやりましょう」という方向で、さしあたりの話がまとまりました。

そういうわけで、ここからすさまじい事務作業の日々が始まります。

メキシコ文化省への何十枚にも及ぶ大量の提出書類の作成、そしてそのスペイン語への翻訳……企画概要書を書き上げたり、出版社のPR紹介文を作ったり、細かい見積書を出したり、提出が必要な公的文書を手に入れたり、用意した膨大な書類へのサインを社長に依頼したり、提出書類に必要なアポスティーユの取得に外務省まで走ったり、時には期限が迫る中で書類を手直ししたり……おそろしく膨大で骨の折れる事務作業を、訳者の吉田さんと協力して捌くうち、あっという間に3か月が過ぎ、2019年の2月中旬のある日、無事にすべての書類の提出が完了しました。

それからしばらくは先方の審査待ちだったのですが、何とか通過しますようにと、祈るように待っておりました。

そしてほぼ5か月が経った2019年7月19日、無事に助成プログラムへの採択が決まった、との知らせが届きました。

助成金の金額も、なんとか企画を成り立たせられるものでした。

「とりあえず実現できそうで良かった」と、ホッと胸をなでおろしたのです。

そしてその翌日、衝撃的な知らせが吉田さんから届きました。

現地の新聞『ユカタン日報』で、「日本の出版社Kokushokankoukaiから、ユカタンの2人の女性作家の本が出版されます」というニュースが報道されたとのこと。

まさか現地の新聞でニュースになるとは。

驚きを禁じ得ませんでした。

この瞬間、遠く地球の裏側のマヤの地との心理的距離が一気に縮まり、われわれは世界文学を世に送り出すのだ……と、ひとしお強く感じたのです。

そして吉田さんと相談して、

「やるからには、広く読んでもらえるようにしましょう」

「いい本にしましょう」

という目標を共有し、いろいろと企画をブラッシュアップしていくことにしました。

企画が決まってからも、またしても大量の事務書類の提出や、版権取得のための大変な作業があったりしましたが、それを何とか吉田さんと協力して乗り越えながら、並行で、編集校正作業を進めていきました。

3冊分の翻訳原稿を、シリーズとしてバランスよい頁数になるように調整してゲラにして、校正作業をしながら、改めてまっさらな視点に立ち返りつつ、じっくりと作品を読み込みました。

そうしているうちに、作品の魅力が深いところで、だんだんと具体的につかめてきました。ラテンアメリカ、フェミニズム、ファンタジー、呪術、マジックリアリズム、メタフィクション……など、読者目線的に琴線に触れそうなポイントが、実はかなりある、ということに思い至りました。

内容に対してウソにならないように引っ掛かりとなるキーワードを探し出し、作品の魅力を最大限のインパクトで切り出すキャッチコピーと梗概を作るのは、編集者の工夫のしどころです。

そうしてなんとか、作品のコマーシャルなポイントを押さえたシリーズの紹介文、オビの文章などを作り出すことができました。

そしてシリーズのタイトルも、仮案であった「メキシコ先住民文学叢書」という硬派なものから、もう少しスタンダードでやわらかい印象の「新しいマヤの文学」へと変更しました。

作品の邦題についても、吉田さんからのご提案によって、原題が『マヤの賢人グレゴリオじいさん』であった作品を、章題の一つから取って『言葉の守り人』へと改めたりもしました。

同じ頃、2019年9月20日。

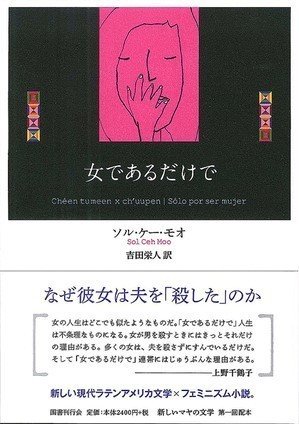

本シリーズ第1回配本『女であるだけで』の著者ソル・ケー・モオさんが来日しており、在日メキシコ大使館で吉田さんを対談相手とした講演会が開催され、そこでソルさんにご挨拶をする貴重な機会がありました。

講演を聞いたのち、「いい本にしますので、よろしくお願いします」と何とかソルさんにお伝えして、会場で水声社さんが販売していたソルさんの本『穢れなき太陽』の邦訳書(水声社刊・吉田栄人さん訳)に、その場でサインをいただいたりもしました。

人によるとは思いますが、海外文学の編集者であっても、ふだん原著者の方に会う機会には、なかなか恵まれません(どうなのでしょうか?)。契約のやりとりも版権エージェント会社を介して間接的に行うことが多いです。

海外の、それも、地球の裏側のメキシコのユカタン・マヤの地からはるばるやってきた著者と会うということは、非常に貴重な、いっそうこの本をよいものにしなくては、と、気を引き締める出来事でした。

それから各作品の校正を並行して進めるうちにあっという間に12月に。

訳文は素晴らしく、編集校正作業での課題点は、それほど多くありませんでした。

吉田さんからも、徐々に各作品の解説原稿が入り、ページ数が決まりはじめました。そろそろデザインを決める時期ではあったものの、

マヤ文学にふさわしい装幀is何……

と非常に頭を悩ませていました。そうしているうちに、社内のベテランの先輩から、吉田浩美さん、吉田篤弘さんのお二人からなる人気ユニット、クラフト・エヴィング商會さんのデザインがよいのでは、というアイデアをもらいました。

弊社ではこれまでも、シリーズ『長谷川伸傑作選』(全3巻)などの装幀をご担当いただいたことがありました。

「これは、もしや意外と、そして実はかなりマッチするのでは……!」と思い、ご連絡を差し上げました。

打ち合わせを行い、お二人にコンセプトを伝えると、「うむうむ」「これは面白い企画だ」と非常にご興味を持っていただけました。

かくして無事にお引き受けいただくことになり、そして、吉田篤弘さんによる描き下ろしイラストを中心に置き、マヤの伝統衣装のカラーを用いてアクセントを加えた、瀟洒で素敵な装幀コンセプトをまとめて下さいました。

ちなみにこの本のサイズは、通常の四六判(188mm×128mm)より少し縦に短い178㎜×128㎜の変型判です。テキストの分量調整のために選んだサイズなのですが、このサイズ感がまた、本に素敵な印象を与えてくれています。

実は、本文のデザインにも秘密があり、クラフト・エヴィング商會さんによって、読みやすくなるようにブラッシュアップが施されています。作品の世界観に没入できるように、本シリーズは組版にもこわだって作られているのです。

同じころ。

本シリーズを刊行するにあたって、自分では出せないような言葉とインパクトで作品の魅力を伝えていただくべく、推薦文をどなたか相応しい方からいただけるとよいな、ということも考えておりました。そして吉田さんにご相談したところ、「上野千鶴子さんはいかがですか」という、思いもよらぬご提案をいただきました。第一回配本の『女であるだけで』は、タイトル通りフェミニズム的な要素のある作品だったということもあり、作品の面白い読み方をしていただけそうだと思い、「ぜひ」と乗ることにしました。これに際しては、ソル・ケー・モオのファンで、『秘宝館という文化装置』(青弓社刊)などのご著書があり、上野さんのゼミの出身でもある東北大学の妙木忍さんに仲介いただきました。年末頃に上野さんに推薦文を依頼し、ご快諾いただけました。そして、年明け、無事にいただくことができたのです。

また、先に述べた通り吉田さんがかつて教えを受け、なおかつ国書刊行会もアジェンデ、コルタサル、フエンテスなどの数多くの訳書でお世話になっている木村榮一さんからも本シリーズへの推薦文をお寄せいただくことが決まりました。また吉田さんご自身にも、本シリーズ刊行の辞をお寄せいただきました。

・上野千鶴子「『女であるだけで』味わう絶望と希望」

・木村榮一「われわれが失って久しい世界」

・吉田栄人「マヤ文学とは何か?」

以上の3つの文章の全文を、こちらの特集ページから読むことができます。いずれも非常に読み応えがありますので、ぜひ、ご高覧ください。

そして年が明けて1月下旬から2月上旬にかけて、『女であるだけで』が校了前の最後の大詰めとなりました。クラフト・エヴィング商會さんから前述の素敵な装幀デザインが届き、同じころに、本文も無事に校了しました。印刷を依頼した三報社印刷さんには、メインカラーのピンクを引き立たせるべくカバーのくっきりした濃い四色ベタの部分をはじめ、クラフト・エヴィング商會さんの指定を美しく仕上がるように、うまく調整していただけました。製本は、いつも国書刊行会の本を堅牢で美しく仕上げてくれるブックアートさんの仕事です。またもちろん、社内各部署でのさまざまな協力もありました。

かくして多くの方に支えられ、2020年2月25日、『女であるだけで』は無事に刊行されました。あるメキシコの村で起きた女性による夫殺し事件の顛末と恩赦を描いた小説で、現代ラテンアメリカ・フェミニズム小説の中でも出色のものです。本作は、毎日新聞、読売新聞をはじめ、各紙誌で取り上げていただき、何より嬉しいことに、読者の方からもご好評の声をいただいております。

そして現在、第2回配本『言葉の守り人』と、第3回配本『夜の舞・解毒草』刊行に向けて、鋭意作業中です。後ほど詳しく紹介しますが、それぞれマヤ神話系ファンタジーと、マジックリアリズム的幻想作品集で、本稿をお読みいただいている読者の方にも、大いにご興味を持っていただけるのではないかと思います。

2.そもそも「マヤ語」とは何か?

さて。話題を変えまして。

顔がずらりと並んだ絵に見える、この何か。ご賢察のとおり、これはマヤ文字です。見たことおありの方も結構いらっしゃるのではと思います。マヤの古代遺跡にあるアレです。

驚くべきことに、21世紀の現在話されているマヤ語は、かつてこの文字で書かれた言葉をルーツとして持っているのです。

そもそも、マヤ語が現在も使われていることに驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在でも、ユカタン・マヤ地域を中心に、およそ300万人もの人々によって日常的に用いられています。ただ、このマヤ文字は、現在は残念ながら広く一般には使われていません。大航海時代のスペインによる植民地化に伴う政策によって、表記がアルファベット式に改められてしまい、マヤ文字は廃されてしまったのです。現在のマヤ文字は、謎の古代文字という世間的なイメージ以上に大きく解読が進んでおりますが、それでも、まだ分かっていない言葉もあります。マヤ語は、実際に語られる言語に対して無理やりアルファベットを当てたことで、時に表記文法に混乱をもたらしながらも、数百年かけて、現代マヤ諸語族として発展していきました。

本シリーズ「新しいマヤの文学」に採録した「マヤ文学」は、厳密にいえば、「ユカタン・マヤ語」という一言語によって書かれたものです。これもやはり、上記のようなマヤ文明の時代から使われていた言葉をルーツに持っているものです。このユカタン・マヤ語は、ユカテコ語、あるいは単に「マヤ語」とも呼ばれることもあり、80万人以上の話者数を擁し、マヤ語族の中でも最大級の話者数を誇ります。このユカタン・マヤ語で書かれた文学作品を、このようにまとまったシリーズの形で日本語に翻訳紹介するのは、もちろん、日本初の試みでもあります。

マヤ語についての簡単な説明は以上としまして、「新しいマヤの文学」中の作品と、マヤ語の関係性についてもお話ししたいと思います。本シリーズに収録された作品は、実はいずれもマヤ語、ひいては言葉と密接にかかわるテーマや特色を持っているのです。具体的に見てみましょう。

第1回配本『女であるだけで』では、主人公オノリーナは、ツォツィル族の貧しい先住民で、マヤ語を話すことしかできませんでした。ですが、夫を誤って殺し、収容された留置場で、はじめて言葉の書き方を学びます。マヤ語、そしてスペイン語が分かるようになるのです。そして、周りの助けを得ながら、自らの言葉で自らを語る力を得て、はじめて自分の置かれた理不尽な状況を認識して、内面化された強烈なマチズモの呪縛から脱していく……という物語です。つまり、一人の女性が自らの状況を言語化する力を身につける過程の物語、としても読むことができるのです。

第2回配本『言葉の守り人』は、主人公の「ぼく」が、マヤの賢者であるおじいさんに導かれ、口頭伝承の語り手である「言葉の守り人」になるために、神や精霊の棲む森へと出かけて、修行をする物語です。そこで「ぼく」は、マヤの世界観に根差した伝統的なマヤ語の言葉が持つ大切な意味、そして、もっと普遍的なところで言葉の持つ力とは何かということについて学び、悟っていきます。「言葉の守り人」として身につけるべき哲学は、言葉を使うあらゆる人が身につけるに値する哲学につながるのです。

第3回配本『夜の舞・解毒草』では、マヤ語の様々な不思議な響きのオノマトペ(擬声語・擬音語)が、多数登場します。少しだけ例を挙げますと、

・レク(leek)……カエルの鳴き声。ウオー(woj)という鳴き声もある。

・フフフフフフ(jujujujuju)……フクロウの鳴き声。トー(tʼoj)という鳴き声もある。

・クネー(kʼunej)……赤ん坊の泣き声。

・ヒリッチ(jiriʼich)……何かを擦る音。

・ムシュ(muush)……何かを食べる時の音。

・チュルン(churum)……雨が降る音。

……など、どことなく呪術的な響きを感じるこのオノマトペには、物語世界へと読者を没入させてくれる、独特の魅力があります。邦訳では、できるだけマヤ語の発音に近いカタカナに置き換えています。これらを日本語のオノマトペと比べてみても面白いかもしれません。時に近かったり、時に遠かったりして、音をあえて言葉にする、ということについての興味深い知見が見つかるのではないかと思います。

3.実は面白い「マヤ文学」誕生の現場

メキシコにおける「マヤ文学」誕生の現場が実は面白いのでご紹介します。

そもそも「マヤ文学」の源流をたどると、口頭伝承や神話などがまず存在し、これらは先スペイン期までさかのぼることができますが、「20世紀以降の」「誰かに読んでもらうことを目的として執筆されたもの」に限定すると、そこまでの系譜とは違った、「現代マヤ文学の誕生秘話」なるものが見えてきます。あえて大上段から言えば、文学がいかなる現場で生成するかというテーマにつながるものでもあります。

まずは、その誕生前夜的なところから見てみましょう。

それは、20世紀初頭のことでした。フランシスコ・マデロがポルフィリオ・ディアスの独裁政権を打倒しようとして始まったメキシコ革命による、ナショナリズムの高揚を背景に、白人のインテリ層によって、マヤの伝説に基づいた作品がスペイン語で出版されはじめました。その代表的な作品が、男を誘惑し時に死に至らしめるマヤの伝承上の妖女シュ・タバイに取材した、アントニオ・メディス・ボリオの『雉と鹿の大地』(1922)で、それまで生のまま語られていたシュ・タバイ伝説を文学的に脚色し、マヤの口頭伝承の語りに新しい可能性をもたらしました。

ただ、スペイン語ではなく、マヤ語による創作が本格的に商業市場に流通するようになるのは、それから半世紀以上後の、1980年以降のことでした。

1980年代。メキシコの文学者カルロス・モンテマヨールらが、マヤ語での創作ワークショップを各地で開きはじめます。ただ、参加者の教育レベルは決して高くはなく、出版に値する作品はなかなか生まれませんでした。そんな状況に鑑みて、もともと文学的な素養をもっていた、マヤ語話者のインテリ層が文学作品の執筆を始めます。

『言葉の守り人』の作者で当時小学校の教師だったホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチは、ユカタン・マヤ語圏で最初期の文学サークル「ヘナリ」を、この少し前の1970年代に立ち上げていました。「ヘナリ」は最初期の文学サークルでありながらも、口頭伝承の再話にとらわれない比較的先鋭的な傾向の文学活動を行っており、ここから、マヤ語話者詩人の中で著名なブリセイダ・クバエス・コブなどを輩出しています。また、ココム・ペッチ自身も、1990年代から、商業作家として頭角を現し始め、ユカタン・マヤ語圏での第一世代の作家としての立ち位置を得て、のちにはメキシコ先住民作家協会の会長を務めることになります。

続いて1990 年。モンテマヨールの監修で、「現代マヤ文学叢書」全40巻(マヤ語・スペイン語のバイリンガルのため、全20作品)が、ロックフェラー財団の資金援助を受けて、メキシコ先住民庁とメキシコ社会開発省の共同出版という形で刊行されました。

これはあくまで、調査員が現地のマヤ先住民から聞き出した口頭伝承の保存プロジェクトの成果を一般向けに書籍化したもので、ほとんどがいわゆる「創作」ではありませんでしたが、これは、少しずつマヤ語のテキストが読まれるようになってきた動きを象徴する出来事ではありました。

そして、2002 年にユカタン大学主催の文学コンクールが始まります。これは、この頃に盛んになった先住民言語復権運動の高揚と、2001年にメキシコが自らを多文化国家と規定し多文化主義を掲げた国策的方針を受けて、創設されたものです(先に掲げた本シリーズの刊行の決め手となったメキシコ文化庁の翻訳出版助成プロジェクトPROTRADも、同様の理由で創設されたものだと思われます)。

このコンクールの創設を契機として、現代マヤ文学は大きな変化を起こしました。

その要因となったのは、文学コンクールの投稿規定に、「作品は作者自身のオリジナルな創作でなければならない」という内容が盛り込まれていたことです。これによって口頭伝承の語り直しの作品が排除され、マヤ語によるオリジナリティのある表現への工夫が要請されて、「作家」と「作品」、すなわち「文学」が誕生することとなるのです。

このユカタン大学の文学コンクールのマヤ語部門は、マヤ人作家にとっての登竜門となっていきます。

本シリーズに収録した作家たちも、2010年までに、以下のように同部門の最優秀作品賞を受賞しています。

・第4回(2005)アナ・パトリシア・マルティネス・フチン「女」

・第6回(2007)ソル・ケー・モオ「闘牛士」

・第7回(2008)イサアク・エサウ・カリージョ・カン「壁の嘆き」

・第9回(2010)ソル・ケー・モオ「占い師の死」

当初、このユカタン大学文学コンクールに投稿された作品は、マヤの伝統文化についてのみを本質主義的に語る、という「地域性の呪縛」から抜け出せていない内容のものが多く占めていました。たとえば、ほかの受賞作品を見ると、Géner Chan Mayによる第3回受賞作は「マヤの火」、のFelipe de Jesús Castillo Tzecによる第5回受賞作は「マヤ文化は外国では尊ばれるのに、自国ではそうは行かない」といった、かなり直截的なタイトルが付けられています。作家たちは、「マヤの文学は、マヤの伝統文化を客観的に語らねばならない」という思い込みを抱え、作品に描く対象をマヤの社会や文化に限定してしまっていたのです。

しかしまもなく、その呪縛から抜け出し、さらなる進化を遂げた新しい作品を描く作家が登場します。具体的には、ケー・モオとカリージョ・カンが、マヤの伝統文化を描くだけでなく、その中で生きる個人の生き様、もっと普遍的なテーマを描くようになるのです。これが、現代マヤ文学における、第二の変革となりました。本シリーズに収録された『女であるだけで』も『夜の舞』でも、困難の中で生きる女性個人を主人公とし、わたしたち日本の読者にも、その物語の中に、普遍的なテーマを見つけ出すことができます。

この文学コンクールからは、ケー・モオ、カリージョ・カンなど、メキシコ政府の文化省が主催するさらに大きな賞で、商業作家としてもう一段上の登竜門であるネサワルコヨトル文学賞を受賞する作家が次々と現れます。

(余談ながら、ネサワルコヨトル文学賞という謎の語呂の良さのあるこの名前は、アステカ帝国の基礎を作った当地の英雄ネサワルコヨトルの名前に由来します。文芸の発展にも寄与し「詩人王」とも言われており、現地メキシコの100ペソ紙幣にも肖像が採用されています。)

こうした文学賞の受賞作の多くは、ユカタン大学やメキシコ文化省の支援を得て、マヤ語とスペイン語のバイリンガルで出版されます。どうやら日本のさまざまな文学賞と同じように、賞の受賞=出版という流れもあるようです。バイリンガル出版にあたり、マヤ語からスペイン語への翻訳は、たいてい作者が行います。マヤ語からスペイン語に翻訳する過程で、語彙の違いなどによって、同じ作者が書いたものでも内容が別物に変わったりするということもあるそうで、その辺りに翻訳の苦労があった、ということを、吉田さんは語っておられました。

そしてその変化は着実にマヤ文学のステージを高みに進めており、ケー・モオやココム・ペッチをはじめ、南北アメリカ先住民文学賞などの国際的な文学賞を受賞する作家も登場していきます。

今後もしかしたら、さらなる著名な国際的な賞を取る作家が現れるかもしれません。

以上、ここまで見てきましたように、マヤ文学はこのように誕生し、その最前線の現場では、言語と地域の歴史に根ざした固有の事情を持ちながらも、日本を含めた世界中に読者を獲得しうる、新しい普遍的な現代文学が生まれ続けているのです。

※さらに詳しいところは、吉田さんの論文「現代マヤ文学の誕生」、「メキシコにおける先住民文学ルネッサンス」などでも読めます。より複雑奇怪にして豊饒な事情を知りたい方は、ぜひご参照ください。

4.担当が語る作品のおすすめポイント

以下では、担当が「新しいマヤの文学」全3冊のおすすめポイントを語ります。日本ではあまり知られていない作家たちについても、合わせて紹介したいと思います。

ここまでお読みいただければ、現代マヤ文学にも普遍的な文学性を持つ作品があるということはおわかりいただけているのではと思いますが、では、具体的に作品がもつ面白さは何か、ということをご紹介と思います。

★『女であるだけで』ソル・ケー・モオ

メキシコのとある村で起きた先住民女性による夫殺し事件の顛末を描いた、ラテンアメリカ発のフェミニズム小説。主人公オノリーナが、暴力的な夫フロレンシオに14歳で買われて以来、貧しい先住民の「女である」ことによって被ってきた不幸と不条理、夫を「殺す」に至るまでの顛末が、弁護士デリアの聞き取りに対して回想される、という形式によって描かれています。原著の刊行は2015年、先に挙げたネサワルコヨトル文学賞の受賞作です。

文章自体は飾ったものではなく、淡々とオノリーナの回想によってエピソードを積み重ねていくものなのですが、そのエピソードの積み重ねと、何気ないセリフが、非常に秀逸だったりします。たとえば、こんなオノリーナのセリフがあります。

それにあたしたちインディオの女は二重苦さ。インディオで女なんていったら、不幸の塊さ。だから、あたしたちが幸せになるなんてありえない。赤貧なのに幸せになれるのは、馬鹿だけが暮らす天国だけさ。あたしたちはラバみたいに働いてる。なんでそんなことしなきゃならないんだ。腹が減ってたまらない。

シンプルですが、実に圧が強いセリフです。

先住民の女性が味わわざるをえない苦境を端的に言語化しながら、皮肉をかましつつ、最後の「腹が減ってたまらない」と身体感覚で訴える。こういう書き方が、非常に面白い。

構成も個性的で、オノリーナの回想を基本としながらも、時々フロレンシオやデリアの別視点、現在の話などが巧みに切り替わって展開し、結末に近づいていきます。ページターナーとも言うべき、独特のドライブ感があります。

発売からまもなく2か月となりますが、すでに各紙誌でご紹介いただいており、たとえば2020年3月15日付の『毎日新聞』書評欄では、

「世界中の女が味わう普遍的な生きづらさに、先住民差別という問題意識も加重され、他の同類小説とは一線を画す」

「圧倒される一冊」

と、大いにご高評いただいております。

また、「女の連帯」によって、オノリーナと彼女の周りの女性との間に芽生える絆も、本書の大きな見どころです。

例えば、ニュースで偶然オノリーナを逮捕されたことを知って、不思議な運命を感じて面会に行き、彼女の恩赦を求めて奔走する若い弁護士デリア・カスティージョと、オノリーナの関係。

社会的に満たされた地位にあるデリアに対し、貧しい先住民で読み書きも十分にできないオノリーナは、最初「あたしとあんたとでは住む世界が違う」くらいの距離感から関係がスタートするのですが、打ち明け話のような面会の数々、デリアの真摯な活動を通して徐々に打ち解けていき、やがて二人の間に生まれる絶妙な関係性は、ぐっとくるものがあります。またこの「女の連帯」によって、弁護士デリアの母などの女性たちが立ち上がり、やがて老若男女の多くの人を巻き込んだ「社会運動」につながっていく様子の描写があり、現代小説として圧巻の厚みと説得力を与えてくれています。

作家のソル・ケー・モオさんですが、実は「ノーベル文学賞を狙う」という目標を持っている、凄まじくアグレッシブな方です。そして、それは全くハッタリなどではなく、毎年のように精力的に作品を発表し続け、しかもしれによって実際に現地の文学賞を一人で何度も制覇し続けています(たとえばユカタン大学文学コンクールのグランプリを3回も獲っている)。

現在は、さらなる高みを目指してメキシコ国内だけでなく、より国際的な賞に目を向け、昨年2019年には新作『失われた足跡』で南北アメリカ先住民文学賞を射止めています。まるで不敗のルチャドーラのごとくメキシコ先住民文学界のコンテストで勝ち続け、着実に世界へと躍進し続けているのです。

このケー・モオさん、尋常でない努力家であり、『女であるだけで』を執筆するにあたっても、わざわざ大学の法学部に入り直して法律を学んだそうで、その創作に対する恐ろしいほど真摯な姿勢には、目を見張るものがあります。まさに、ソル・ケー・モオ伝説と言ってもよいエピソードの持ち主です。いつか本当にノーベル賞を取る日が来るかもしれません。

なおソル・ケー・モオ作品では『穢れなき太陽』が前掲のように水声社から翻訳刊行されており、訳者の吉田栄人氏は、これによって昨年2019年、第55回日本翻訳出版文化賞の翻訳特別賞を受賞しています。

手ごろなボリュームかつ良質で読み応えのあるラテンアメリカ小説を読みたい、あるいは、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(斎藤真理子訳・筑摩書房)などで、昨今何かと話題のフェミニズム文学に関心があるという方にも、特におすすめの一冊です。

★『言葉の守り人』ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ

この作品は、主人公の「ぼく」が、マヤの口頭伝承の語り手である「言葉の守り人」になるために、おじいさんとともに、神や精霊が棲む森へと出かけ、そこで「言葉の守り人」になるための修業をし、不思議な試練に遭いながら成長していく……という内容の、前代未聞のマヤ呪術系ファンタジーです。

本書はあらすじからもわかる通り、「言葉」が大きなテーマである作品です。

例えば、言葉と時間の関係にまつわる、こんなセリフもあります。

お前の言葉の自由をどこかに仕舞ったり、あるいは隠したり、邪魔をしたりしてはいけない。お前は自分の言葉で自分の歳とすべての時間を書き留めるのだ。時間はお前がこの世に生きている限り、たった一回しかないものであり、また永遠でもあるのだ。

自分の言葉が一回きりで永遠の自分の人生の時間を作る。だからこそ、言葉の自由を妨げてはいけない。

こんな心に沁みる台詞が数多く登場し、大人が読んでも、非常に味わい深い作品です。

また、マヤの呪術的世界観を反映した呪文や儀式、そして、森に住まい主人公の「ぼく」に試練を与え、時に邂逅することとなる神と精霊たちの存在も魅力です。もちろんこの神や精霊はマヤの伝説にも登場するもので、マヤの世界観の息吹を堪能することができます。

作者のホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチは、現代マヤ文学興隆以来の第一世代にあたる、現代マヤ文学を代表する作家です。メキシコ先住民文学協会の会長を務めたこともあり、南北アメリカ先住民文学賞など、国際的な文学賞も受賞しています。

本書は基本的にはココム・ペッチによる創作ではありますが、彼の幼少時の体験が大いに反映されており、しかも、舞台となる村や畑から森は、いずれも実在の場所だったりします。そういうわけで、本書には訳者の吉田さんが描き、私が本に合うようにトレースした舞台地図を入れています。実際の現地の地理に近いものですが、ココム・ペッチさんに確認を取りながら、フォークナーのヨクナパトーファ・サーガの地図のごとき目的で入れた、概念図的なものです。

また、本書にはメキシコの代表的なイラストレーターとして第一線で活躍するエンリケ・トラルバさんによる素敵な挿画を章扉に収載しました。呪術的世界への想像力とイメージを豊かに膨らませてくれています。

マヤの呪術的世界観に興味がある方はもちろん、ファンタジー、幻想文学が好きな人もおすすめです。

★『夜の舞・解毒草』イサアク・エサウ・カリージョ・カン/アナ・パトリシア・マルティネス・フチン

夢幻的・寓意的で、マジックリアリズム的な味わいのマヤ幻想作品集です。

作品の短さ、いずれも女性たちを主人公としている点でマヤの女性表象をとらえる点で好都合であるなどの理由から、イサアク・カリージョの『夜の舞』と、マルティネス・フチンの『解毒草』の中編2作をまとめて1冊の本にしました。日本オリジナル編集版です。

・「夜の舞」イサアク・カリージョ

孤独で薄幸な13歳の少女フロールが、ある事件をきっかけに、自分の育ての親や兄弟たちが本当の家族でないことが分かり、不思議な女〈小夜〉とともに、本当の父を探しに夜の森を抜けて町を目指す……という物語を回想形式で語る作品で、夜の森に現れる不思議で妖しい住人たち、暗示めいた夢の数々、マヤの伝承に取材した舞踏などのモチーフが登場し、めくるめく夢幻劇のごとき様相を呈する幻想小説です。同時に、孤独な少女の旅と成長、そして出生の秘密を描いており、少女小説的なプロットで展開していく作品でもあります。原著は2011年刊行、こちらも例によりネサワルコヨトル文学賞受賞作です。

少女フロールの旅は孤独なものですが、不思議な女〈小夜〉は、親切を装う悪意ある人がいることをはじめ、時に人生におけるさまざまなことを教えてくれます。たとえば、こんな場面があります。夜の女は、フロールに言います。

「私がこれから言うことをよく聞くのよ。いい? いつの日かきっとあなたの役に立つわ。耳をそばだてて聞きなさい。そして全部覚えておくのよ」

夜の鳥の中で一番力があって知恵があるのはフクロウ。フクロウはあの大きな目で、人間には昼間の明るい時でさえ見えないものまで見ることができる。フクロウは死が人の家をいつ訪れるかを知っている。だが、人間は死を恐れるから、フクロウを「凶兆の鳥」と呼ぶようになった。死を見分けられる鳥は他にも、ミミズクやシュ・トーカブ・シュヌークといったものがいる。そいつらはみんな家の屋根に止まって、人間に何かのメッセージを伝えるために歌う。だが、生まれたばかりの子どもの穢れていない魂を持って行くために様子を伺っていることもある。

それから、あなたが人生で一番大事にしているもの、あなたの心が一番大切にしているもの、あるいは一番望んでいるものを羽ばたかせたとしても、むやみに飛び立たせてはいけない。夜の鳥が爪のついた足でそれを捕まえてしまうかもしれない。捕まったらズタズタにされて、食べられてしまう。思い出になる匂いすら残してくれない。あいつらは飛ぶ音さえ立てずに注意深く近寄ってくる、そういう生き物なのだ。(……)

ユカタン・マヤの地では、フクロウは死を告げる鳥とされており、たびたび物語の中でも象徴的に登場します。「小夜」は家を飛び出したフロールに、生きるために必要なさまざまな重要な知識、教えを与え、彼女の道行きを陰から支えるのです。

こうして物語は、高いリーダビリティの優しい語り口で進んでいき、フロールの旅の終わりには、素敵で感動的で、なおかつ彼女の出生や名前にまつわる意外な結末が用意されています。きわめてエモーショナルで、読後感がとてもよい作品です。

作者のイサアク・カリージョは、残念ながら2017年に急逝してしまったものの、自作の弾き語りなどもなすマヤ文壇におけるアイドル的存在で、詩人・アーティストとしても活躍していました。

・「解毒草」マルティネス・フチン

原著は2013年刊行、こちらは特に受賞歴のない作品ですが、「ストーリーとテーマに統一性がある、日本の読者に親しみやすいものを」という吉田さんのチョイスによって選ばれています。薬師、霊媒師、助産師、売春婦など、生前に貧窮した境遇にあった女性たちの霊魂が語る人生の苦難を、語り手ソレダーが書き留める……という形式の、寓意的な味わいの連作幻想小説です。

言葉遊びやちょっとした会話運びなどで、くすりと笑えるユーモアがあり読みやすく、さらには、女性が味わう貧困や差別といった苦境をペーソスを交えて描いており、フェミニズムの視点からも作品を読み解くことができます。また、「死者たちの声を作家である語り手が書き留める」という枠物語的・メタフィクション的構造や、ガルシア=マルケス、フアン・ルルフォを想起させるマジック・リアリズム的な語り口で村落の様子や小さな事件を豊かに切り取っている点なども、本書の魅力です。

華やかな売春婦に憧れた少女の人生の顛末を描く「いかれた女」、理不尽な目に遭うことが多いマヤの助産師の得られるささやかな「報酬」を描く「コンセプシオン・ヤー・シヒルの報酬」など、今後の楽しみにしていただきたいのですが、かなりギョッとするような強烈な話が多い作品です。

作者のマルティネス・フチンの本職はユカタン州立東部大学のマヤ語研究者で、『ポケット版マヤ語辞書』などを出版する傍ら、創作活動を行っていた作家なのですが、彼女も2018年に急逝してしまいました。

『言葉の守り人』『夜の舞・解毒草』の2冊は、諸般の事情により刊行が少し伸び、夏以降の刊行となりますが、ラテアメ文学・ファンタジー・幻想文学にご興味がある方にはおすすめですので、ぜひご高覧ください。

5.最後に

ここまでお読みいただきまして、誠にありがとうございます。

「新しいマヤの文学」、意外すぎるシリーズかもしれませんが、実は本当に面白いものなのです。

おすすめポイントを最後にもう一つだけ挙げるとするならば、翻訳がとにかく日本語としてこなれていて読みやすく、1冊250ページ前後、シリーズものですがナンバリングをあえてせず、1冊ごとに楽しめるようにしたハードル低めの設計ですので、肩肘張らず気軽にお手に取っていただけます。

全国の書店さんでご購入・お取り寄せが可能なほか、本シリーズ、実はなんと、kindle版も出ています。

(国書刊行会でも、数年前から電子書籍化をひそかに進行しているのです。美麗装幀の紙の本を作りつつも、電子本も今後できるだけ増やしていくという社内ムーブが生まれつつありますので、こちらも何とぞご贔屓に。)

ぜひ、マヤ文学の豊かな物語世界を、本シリーズ「新しいマヤの文学」にて、お確かめいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?