神保町に書店をオープンして31日 3回目の模様替え 色々攻めました

神保町に書店を開いて31日目

2023年12月9日

3回目の模様替えして、2冊加えました。

passageの林望先生の棚で林望『源氏物語のたのしみ方』(新刊、祥伝社新書)を購入、1100円。書泉(芳林堂書店)で『風の谷のナウシカ』7巻セット(新刊)を見つけて箱買い、3970円プラス税で4417円。安すぎない?!

古書店で、2004年の国立西洋美術館のマティス展の図録(500円)、鏑木清方『明治の東京』(古い岩波文庫)110円と計10冊購入。

帰っきたら逆に本が増える、本の無限地獄、もとい極楽浄土。(2度目)

passageでの今月の棚は色々な意味で攻めました。まずは値段を攻めてみました。

『関ヶ原合戦全史』新刊だと3080円ですが、一気に1/6の500円にして出してみました。

一番攻めたのは、こっち。例の学問上のライバル(しかも自分は年上で准教授という立場が上。まあハラスメントはたいてい立場が強いものがするものです)が、出版社にライバルの本を出さないように圧力をかけたという問題の2氏の同じテーマの新書です。

馬場紀寿『初期仏教』は、2018年に出て読んだ時(出版社への圧力が明らかになったのは2021年)、大変に面白くて、(売るつもりとかなく)たくさんのページの隅を折ってます。いつか読み返すだろうと。

2021年に、今回の問題が明らかになり、もちろん大変な衝撃を受けました。(この動画の概要欄のリンクが充実)

馬場氏のこの新書をいっそ焚書したいくらいに思いましたが、なんと、(こうした事態を予想していたのか、いないのか)

馬場氏は、あとがきの最後に

〉仏典の一節で、ブッダは自らの教えを筏に喩えている。筏は大きな川を渡るためのものであって、渡った後に担ぐためのものではない。渡った後の筏のように、私の教えも最終的には捨てるべきである、と『中部二ニ「蛇喩経」)。この言葉にならって言えば、本書もまた渡った後に手放されるべき筏として書かれている。

と書いてあるのです。

これは、一読者として、呪いの言葉となりました。このアカハラ問題を知って、この本を古本屋に売ったり、処分したりしたら、それは、馬場氏の考えが、ブッダと同じ領域、同じレベルのものと、認めるようなもの(別に誰か見てるとかでなく、自分自身の)だからです。

なので、再びこの本を開くことはなくても、本棚の一角の奥に置いていました。(できれば二度と見たくない)

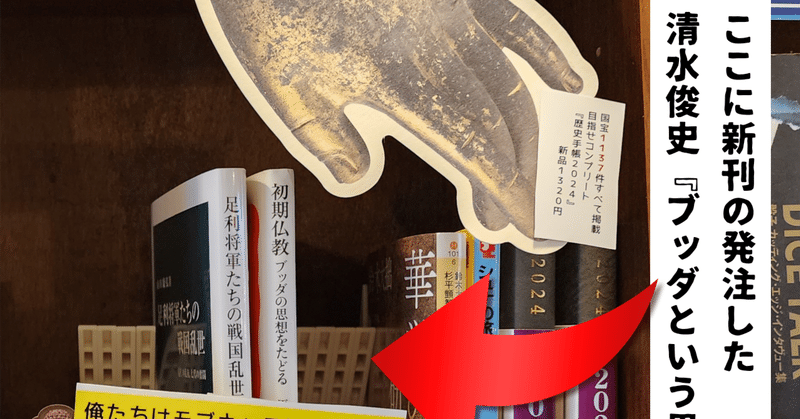

今回、出版取りやめや研究者としての就職までハラスメントされたという清水俊史が同じテーマの新書『ブッダという男』(ちくま新書)から出版されました。

ブッダという男のあとがきには、この信じがたいアカデミックハラスメントについても、馬場氏やその他の人の名前が実名で書かれています。

入荷すれば、馬場氏の岩波新書と清水氏のちくま新書が並びます。その折には、ぜひとも両書のあとがきを立ち読みして下さい。

馬場氏の新書は100円です。清水氏は新刊なので定価販売。できれば、清水氏の新刊を買って欲しいです。(売れたら再入荷します)

立ち読み歓迎。脚立を使って足元にお気をつけて立ち読み下さい。

追記)

清水俊史『ブッダという男』のあとがきは、こうです。

〉才がありながらも十全に開花させる機会を与えられず消えていった者たちの無念さは如何ばかりであろうか。

〉菩提資糧に励む名もなき菩薩たちに本書を捧げたい。

引用おわり

自らを仏陀になぞらえたあとがきで、その後、東大教授となり栄達を極めた馬場氏。

馬場氏の名前を明記した上で、如来にはなれず(この世の栄達を掴めず)それでも学問の道をひたすら歩む名も無き人々(菩薩)へのエールで締める清水氏。

これほど震える新書対決はあるまいーー。

馬場氏やインド仏教学界が清水氏を無視するのではなく、清水氏や大蔵出版が嘘をついてる、誇張しているというなら、きちんと反論する。もしも、出版妨害という学問を修める人がやってはいけないことをしてしまった、またはそれを黙認してしまったという事に思い当たる節があるのなら、馬場氏だけでなく、謝ったところで職を失うことがない(プライドは多少失うでしょう)常勤の上級職の各大学の教授たちは、きちんと謝罪と再発防止をした上で、とても日本の文化にとって貴重で欠かせないと思われるインド仏教学という学問の未来に希望がもてる対応と、その後には学問的に活発な熱い議論を期待したいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?