【面白数学】09-日本の間 ロンドンの層

大学4年の2月末。僕はロンドンにいた。

坂研のみんなが1年かけて準備してきた、フィンランドの建築家アアルトの展示を見るためだ。

自分は春学期で坂研をやめていた。佐藤研で「日常にひそむ数理曲線」のプロトタイプを仕上げるためだった。銀閣寺に憧れ、建築を志した自分としては、自ら下した決断とはいえ少なからぬ後悔の念を持っていた。ヒースローからロンドン中心部へと向かう途中、思いがこみ上げた。

展示の場所はバービカンセンター。

チューブのエスカレーターをあがり、ロンドンの空を仰ぐ。15時前。いったん街を放棄し、展示に直行した。

展示は素晴らしいものだった。幾何学的なルールにのっとった空間分析。それを表現する適切な模型。ディテールも美しい。

吹き抜けの空間に紙管の曲線が波打ち、Alvar AaltoとShigeru Banの文字。

その空間に身を置きその文字を見た瞬間、スタジオで接した坂さんの厳しさや、図面にかじりついた春の日々、根底にあった坂さんはじめ研究室みんなの建築への愛に、一気に一度に触れた気がして、立ち尽くした。思いが形として現れた独特な確かさがそこにはあった。

気持ちをぎゅっと焼きつけ、その場を後にした。

バービカンセンターは文化複合施設。コンサートホールや図書館なども内包していた。

アートギャラリーからの帰り道。エレベーターを待っていると、隣に、観劇かコンサートからの帰りだろうか、これぞブリティッシュという品の良い老夫婦がやってきた。

パーン。重厚なエレベーターの扉が開く。たっぷりとした大きめの空間。そこに自分が先に入った。

そのとき、老紳士が低い優しい声で

「グラウンドフロアをおしてくださいますか?」

と言ってきた。もちろん英語で。

一瞬え⁉︎っと、たじろいでしまった。

すぐに、あっ階のことかと思い、焦りながらも「G」と印字されたボタンを押した。

パニクって自分が降りるべき階を忘れてしまい、老夫婦と一緒にGで降りる始末。

お二人とも会釈してくれた。

*

さて、時を一気に飛ばして、ロンドンから東京への帰りの飛行機にて。

今回のロンドン滞在を頭の片隅で反芻しながら、何か映画でも見ようかとコントローラーのボタンをいじっているとき。

ふと、エレベーターのGのことが思い出された。

日本だと、Gつまりグラウンドフロアは、1階と表現する。ロンドンだと日本でいう2階が1階。この違いはなんだろうと半ば混乱しながら考えていると、もしかしたらこういうことなのではないかという仮説を思いついた。

そのキーワードは、間と層。

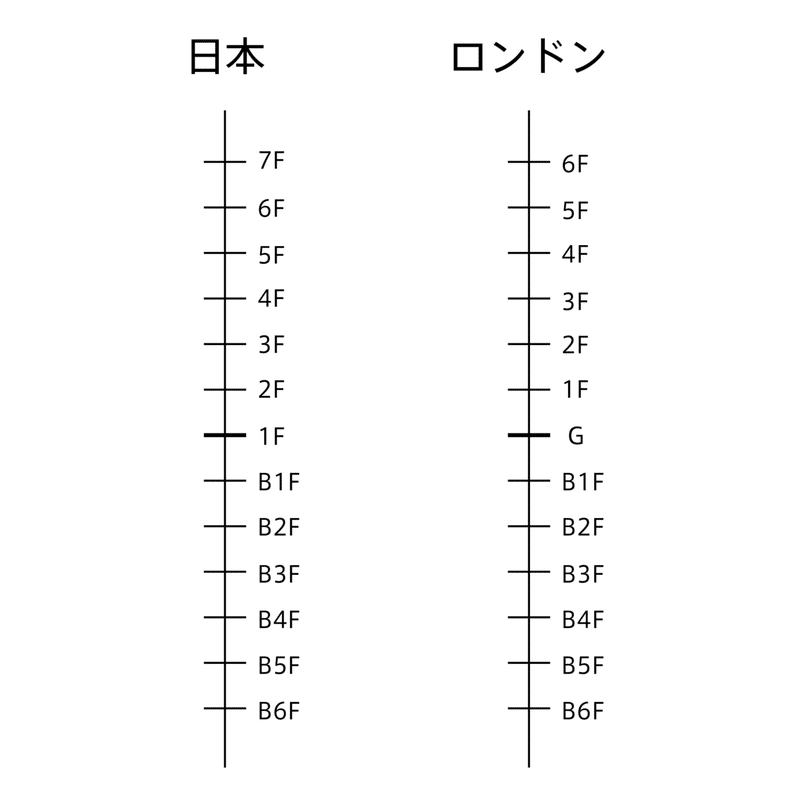

数直線で考えてみる。

日本とロンドンのエレベーターの階をそれぞれ表現すると、このようになる。

このGとは何なんだろう。

すぐに、ああゼロだと思った。

そしてロンドンは、そのゼロを起点に、上に行ったら1・2、下に行ったら-1・-2と、数学の数直線に慣れていたら、むしろしっくりくる構造になっていることに気がついた。ロンドンが焦点を当てているのは、この「層」としての階なんだ。

一方、日本はどうだろうか。「層」に対しての「間」、なのではないかと想像した。

下の図のようなイメージだ。

地面に乗っている「間」が、1階。その下が地下1階。以降、間が積み上がっていき、カウントされていく仕組みだ。日本が焦点を当てているのは、この「間」としての階なんだ。

数(すう)でこの世界をどのように切り取るか。

その考え方には文化差や文脈差があるのだなということに、エレベーターのGによって改めて思いをはせることができた。

それにしても間と層か。

なんて頭の中で残響させながら、映画を選び流し始めた。

最初にスタッフロール。監督黒澤明。そして、これでもかという力強い筆文字でタイトルが入る。

「用心棒」

その文字がバーンと在るところに、フレームインしてくる、存在感という概念そのもののような、黒い、背中。三船敏郎。

完璧な間だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?