若生靖夫さんについて

若生靖夫さんというカメラマンがいらっしゃいます。

株式会社アイフォトスタイルという、撮影プロダクションの初代社長です。

大変、こだわりのある会社で、和装専門の撮影に取り組まれています。

この方は、コマーシャルフォトの世界で忙しくご活躍されたのですが、合間にニューヨークのハーレムの取材をされていました。

荒廃が激しかった時期に、単身取材に出かけられ、危険なことにも遭遇しつつ、その地で穏やかにゆったりとした生活をされている人々について撮影されています。

そのことについて、二代目社長の龍様からお話をお伺いし、それをまとめさせていただきました。

それをここに掲載させていただきます。(この原稿は、もともと松戸通信という私が個人的に発行している情報誌に寄稿したものを改めてnoteに掲載するものです。

1.若生靖夫さんのハーレム

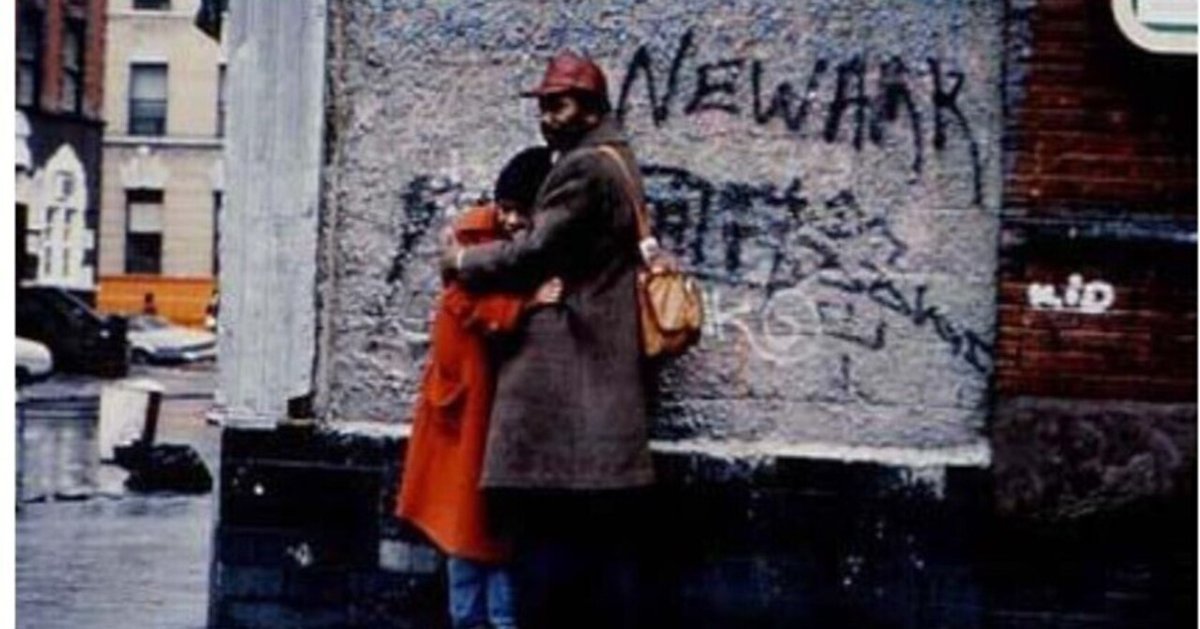

まず、下の写真をご覧ください。

こちらに手を振っている黒人男性とこちらを覗き込むように見ている女性と背景のやや荒んだ建物が印象的ですね。

男女ともにフレンドリーな印象です。

これは、ハーレムで撮影されたもの。

これを撮影したのは若生(わかき) 靖夫さんというカメラマンです。

若生さんは、コマーシャルカメラマンとして関西で活動を開始し、後に東京に活動の場を移して、株式会社アイフォトスタイルという会社を興し、和服の撮影に特化するというかなり尖がった活動をされた方です。

この活動の傍ら、時間を作ってはニューヨークに渡り、単身ハーレムに赴き、町の日常をカメラに収める活動をされていました。

残念なことに、その作品のほとんどは公開される機会がな

いまま現在に至っているそうです。

若生さんは残念なことに2019 年に他界されています。

今回、アイフォトスタイルの二代目社長の龍さんから、若生さんの思い出をお伺いすることができました。

そのことについてご紹介させていただきます。

龍さんが若生さんと知り合ったのは、若生さんが活動の場を関東に移してからのことです。

大阪での若生さんについては、2018 年にハーレムで写真展を開催した時に書かれた文章に紹介されています。

これを参考にご紹介すると、若生さんは 1946 年大阪生まれ。

小学校5 年の時にお父上から、 6 × 6 版の中古カメラを貰ったのがきっかけで写真に興味を持つようになり、1968 年に東京写真専門学校 大阪校 を卒業し、創英大阪支社に入社したそうです。

そこで、コマーシャルフォトをメインに活躍されたそうです。

若生さんの、アイフォトスタイルのギャラリーには、日本の田舎の風物や生活を取材写真などもありますので、このような写真も早くから手掛けられていたのではないでしょうか。

ところで余談ですが、創英大阪支社とありますが、広告制作を行う株式会社創英は大阪市に本拠を置く会社で、 1960 年に前身となるスタジオができて、 1963 年に法人化しています。

もうひとつ株式会社創英という印刷やデザインの会社が東京にありますが、こちらの創立は 1975 年なので、若生さんの入社時期には会社がなかったことになります。

大阪の株式会社創英は、若生さんが入社した時は法人化してまだ 5 年、若くて元気な会社だったのでしょうね。

大阪で活躍し、1982 年にスペースフォトという会社を設立して独立。

独立したちょうどこの時期に、ブロードウェイでのジャズダンスの振付師の取材に渡米したそうです。

きっかけどういうことであったのかはわかりませんが、ダンサーが作り出すシルエットの格好良さに強く惹かれての取り組みだったのです。

渡米のきっかけの最初の撮影は来日時のダンサーの撮影であったようです。

ダンスへの想いが昂じて1982 年に渡米。

その時に、紹介され宿泊したアパートがあったのが、ハーレムだったのです。

そこで若生さんが出会ったのが、冒頭の写真のような、荒んだ街並みと屈託のない笑顔だったのですね。

そして、それに魅了されのめり込んでいったのでしょう。

ところで、このハーレムという地域。

マンハッタン島の北側に位置する地域は、古くはアメリカインディアンのレナペ族が住んでおり、遊牧と農耕を営んでいた土地だそうです。

そこにオランダ人が入植したのが1630 年代のことで、 1639 年には最初の農園開墾の記録があるそうです。

その後、1650 年代には、オランダ領ニューハーレム村となり、その後イギリス領となります。

19世紀の末になって、ニューヨークの中心街とハーレムを結ぶ鉄道が建設され、以降都市化が進行することになります。

都市化されたハーレムの最初の住人はイタリア系の移民とユダヤ人でした。そこへ 1920 年代に黒人が流入し黒人街となっていくのです。

奴隷解放後、ニューヨークに移り住んだ黒人の多くは、今のタイムズスクエアの西側に黒人街を作っていましたが、 1917 年カリブ諸国の人々が市民権を得られるよう法整備が行われると、特にプエルトリコから大量の移民が流入し、それに押し出される形で、ハーレムに移り住んで来たのです。

そこで、ジャズに代表される黒人文化が花開きました。

いわゆるハーレムルネサンスです。

1930年代のアメリカ大恐慌、それに引き続いて起こった戦後のニューヨーク市の旧市街での空洞化によって、ハーレム地区の荒廃が進んでしまいます。

1960年代のアメリカは、アメリカという社会が内在している諸課題が表面化した時代でした。特に黒人との関係では、公民権運動の時代でありました。

それが最高潮に達したのが、1963 年のワシントン大行進で、同じ年に J.F. ケネディ大統領が暗殺され、その後就任したジョンソン大統領は南部に地盤を持つ政治家でありながら、南部の人種差別主義の議員

を説得して公民権法を設立させたのが 1964 年。

そしてキング牧師の暗殺が1968 年。

ハーレムのある意味最も煮えたぎった季節ですね。

その後、ハーレムは1970 年代にはラックと呼ばれた粗悪なドラッグが蔓延したり荒廃したようです。

これは、ベトナム戦争末期のアメリカ全体の雰囲気と連動したもので、ハーレムだけではないようです。

ヒッピーなども同じ根っこの文化風俗なんだと思います。

若生さんが渡米し、初めてハーレムを訪れた1982年は、ハーレムが最も荒廃したちょっと後のことでした。

町の荒廃とともに、人々も荒んでいたのではないかと想像できます。

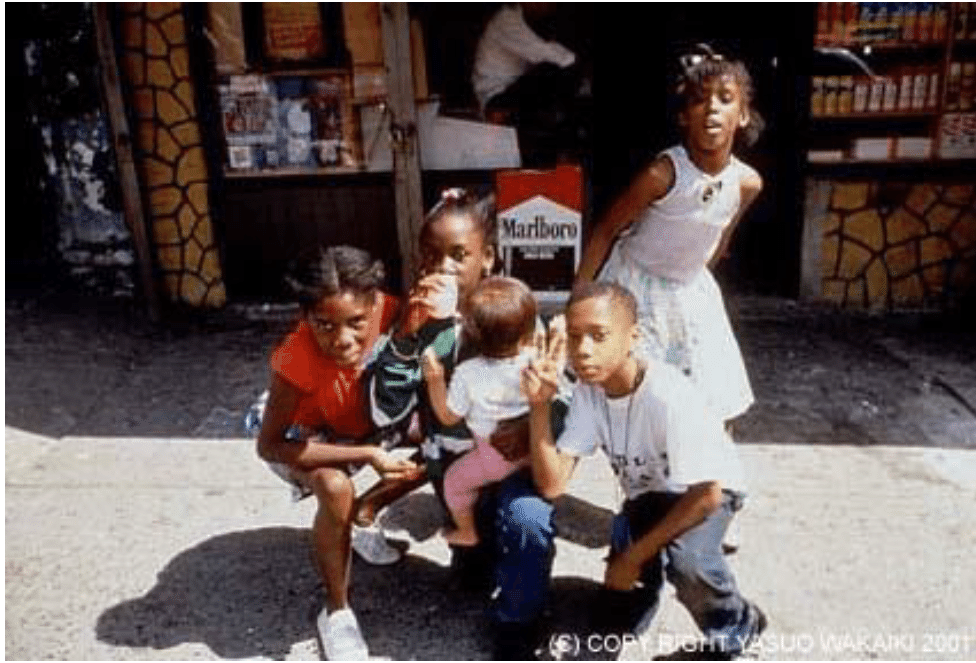

しかし、若生さんの写真に登場する人物からは穏やかな日常が感じられます。

にこやかに笑っている人や、カメラを前に緊張している人など様々ですが、立ち居振る舞いからは、自分が暮らしている町で穏やかな気持ちでいることが見て取れます。

しかし、若生さんの写真に登場する人物からは穏やかな日常が感じられます。

にこやかに笑っている人や、カメラを前に緊張している人など様々ですが、立ち居振る舞いからは、自分が暮らしている町で穏やかな気持ちでいること

が見て取れます。

見るからに荒れている建物の前で落ち着いた気持ちの人々。

厳しい情勢の中で維持される一般の人々の穏やかな日々とその姿に若生さんは惹かれたのですね。

ここに、若生さんの価値観や気持ちが示されていると思います。

実際、持っているカメラを壊されたり、怖いこともあったようですが、若生さんにとってはそれよりも大切な印象深いことは、この明るくリラックスし

た日常なのでしょう。

コマーシャルフォトの厳しい世界で活動する傍ら、ハーレムに通うのは、若生さんにとって心のバランスをとるために切実に必要なことなのだったのだろうと思います。

若生さんが、當間の自然の取材や富岡八幡の祭りの取材もおそらく同じ脈絡で理解されるべきなのだろと思います。

アイフォトスタイルの二代目つまり現社長の龍さんが、初代社長と出会ったのは 1999 年頃のことです。

龍さんは、とある経緯から、ある百貨店の写真館をお手伝いするようになり、その写真館に頻繁に出入りするようになったそうです。

その写真館には、たまたま若生さんも七五三などの撮影のディレクターとしてかかわられていたのです。

その時、若生さんは、会社を立ち上げてはいたけれど、ほぼお一人で、いはばフリーランスのディレクターとして活動されていました。

その時、若生さんは、会社を立ち上げてはいたけれど、ほぼお一人で、いはばフリーランスのディレクターとして活動されていました。

お一人だったのでスケジュール管理とかが大変だったのでしょうか。龍さんに僕のマネージャーもやってよ、と依頼があったそでうです。

写真館の予約の受付と、個人のマネージャーとでは、仕事の中身が違のうで、難しいと最初はお断りしたそうですが、つよい要請があって、断り切れずにお受けされたそうです。

いざやってみると、若生さんは予想以上に多忙で複雑な動きをされていたようです。それを把握して、差し上げるにつれて、次第に日程調整等も任されるようになったのでした。

合理的で効率的なスケジュールになると、仕事も安定し、一人で切り盛りしていた頃に比べて仕事が捗るようになり、「これなら法人で活動することもできる。」という判断で、現在のアイフォトスタイルを立ち上げたのだそうです。

その意味では、龍さんは、若生さんの会社を引き受けたのではなく、会社を若生さんと龍さんとで一緒に起こし、切り盛りしてきたのを若生さん亡き後、一人で頑張っていらっしゃるということなのですね。

龍さんは一度だけ若生さんに連れられてハーレムに行かれたそうです。

1995年を最後にしばらく途絶えていた、若生さんのハーレム詣でが、 2014 年に久しぶりに復活しました。

龍さんと立ち上げた会社は日本でもまれな和服の撮影に特化していて、それを軌道に乗せるのが目前の課題で、気になりながらもハーレムに足を延ばす余裕がなかったのだろうと思います。

そして、2016 年に龍さんは若生さんと一緒に渡米されました。

龍さんが若生さんと訪問された時のハーレムは、再開発が進んでいました。

1990年代の終わりころから、少しずつ建物の建替えに際して、中流家庭向けのマンションが建設されるようになり、これによって、白人も移住してくるようになったようです。

1998年にハーレムに最初のスターバックスコーヒーが開店したことが、再開発の象徴的な出来事であったそうです。

ニューヨーク在住と思われる日本の方の2006 年のブログにここ数年、ハーレムの家賃の高騰は著しく、ハーレムに住んでいるということは、それはビンボーという意味ではなく、リッチということを意味する場合も出てきている。

という記載がありました。

そのような状況のハーレムに若生さんは久々に赴き、龍さんは初めて訪問されたのですね。

1995年以来 20 年ぶりのハーレムは若生さんの目にどのように映ったのでしょうか。

やはり、変わったという印象はぬぐえなかったでしょうね。 2014 年に出かけた時の写真を見ると、以前大勢を占めていた、そこに暮らす人々の写真はなく、ほとんどが街並みの写真で占められています。

写真からは、ハーレムなのかどうか私にはわかりませんが、やや古風な建物が被写体となっているものが目につきます。昔と変わらない風景を求めて撮影されたのではないかと感じます。

実際、2016 年に赴かれた時にも、「変わったなあ」という意味のことをしきりとおっしゃっていたそうです。

龍さんからお伺いした一つのエピソードがあります。

それは、2016 年渡米時に、二人で歩いていた時に、フランコ ザ グレイトに出会ったことです。若生さんが声をかけると、最初は怪訝な顔をしてい

た フランコ ザ グレイトさんが、急にはっと思い出して、抱きあい、近況を語り合って旧交を温めました。

若生さんは、昔と変わらない活動をしている、フランコ ザ グレイトの姿に大変喜んでいたそうです。

多くが、変わってしまい、当時の黒人の穏やかな生活が失われたハーレムで、懐かしい友人が昔と変わらぬ活動をしていたのがうれしかったのでしょうね。

まさに、感動的な再会です。

さて、このフランゴザ グレイトという方はどんな方なのでしょう。

ハーレムのシャッターに次々と絵を描き続けたストリートペインター、ハーレムのピカソというニックネームがあるそうです。

彼はハーレムに住むようになった 1958 年から店の壁に絵を描き始め、ハレーレムが騒乱に巻き込まれた時代に店がシャッターを設置するようになるとそこにも描いたのだそうです。

若生さんが、ハーレムを歩いていたころに顔見知りになっていたのでしょうね。

変わりゆくハーレムで出会った旧知の人物、さぞうれしかったことと思います。

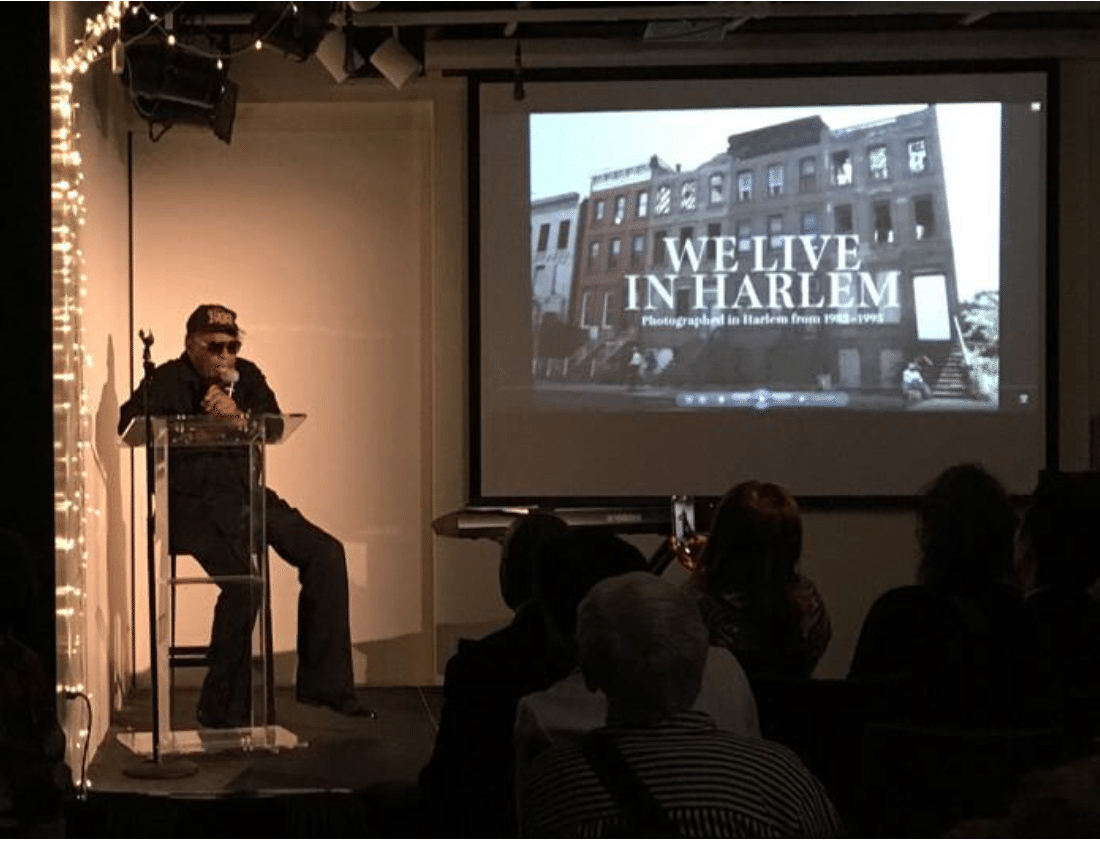

若生さんが愛した古き良きハーレムは、若生さんが撮影しその記録が残されています。この貴重な写真のごく一部が 2018 年にハーレムで公開展示されました。

会場は、ハーレムに設置されているドゥワイアー・カルチュラル・センター (Dwyer Cultural Center) 。開催に際してはお嬢様の円佳様がさまざまな調整を進められました。

若生さんも当然会場に赴かれる予定でしたが、病勢が進んで叶わなかったそうです。人生の終わり近くにお嬢様にお会いなることと、お嬢様肝入り

の展示会に参加できなかったことは、さぞ残念だったろうかと思います。

かの、フランコ ザ グレートも会場に駆けつけられました。

写真協会の副理事長も務められ、コマーシャルフォトの世界では、功成り遂げた方ではありますが、半ば個人的な活動の展示会は、仕事の世界で評価されるのとは違った喜びがあったのではないかと思います。

残された大量の写真がいつの日か日の目を見ること、これは二代目社長龍さんの強い願いであるとともに、責務でもあるのかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?