こはくらと巨樹巨木⑧~楠と椨

春を迎え、巨樹探訪をぼちぼち再開し。

それにしても今年は桜の開花予報がはずれたというか…昨年よりだいぶ遅かったし、自分がパート勤めを再開したり天候に恵まれなかったりも重なって、花期に合わせて桜を訪ねることが出来ないまま満開を過ぎていった感がもりもりしております(墓穴)。そんなわけで、この春はとりわけ桜に関しては撮れ高が少ないと言わざるを得ない(自分で言った!)。いや昨年の春の撮れ高が多かったんですよね…自分も頑張ったし運も良かったのだろうと。

で、今回の巨樹巨木まとめは、桜ではなく楠〈クスノキ〉・椨〈タブノキ〉です。どちらも常緑広葉樹であり暖地性といい、長い年月を生きて巨樹となり御神木として崇められる木も各地にあります。

暖地性だからでしょうか、やはり関東ではそこまでありふれた樹種とは言いがたく、巨樹巨木となると更に数が限られるような印象です。なので、鹿児島を旅行したとき、もちろん天然記念物や保存樹木等の指定を受けたクスの巨樹巨木も多いのだけども、何より街路樹がフツーにクスノキばかりだったことに驚き、「九州はクスノキ王国だ」としみじみ思ったものでした。

その「クスノキ王国」の九州に君臨する「王様」というのは、やはりこの木ではないでしょうか。

蒲生八幡神社(鹿児島県姶良市)の御神木である、「蒲生のクス」。本『巨樹・巨木』には、

日本有数の巨樹として知られていたが、1991年の環境庁の調査報告「巨樹・巨木林」で、日本一の巨樹であることが数字のうえで証明された。この知らせを聞いて、町の人たちは歓声をあげて喜んだという。

と書かれており、地域の人たちにとっても身近であり且つ誇りの巨樹であることが感じられます。

どっしりと境内に立つ巨樹は、しかし威圧的というよりは温かく、それは訪ね来る者が誰であっても両手を広げて待っているかのような…淡い光の粒が雪のように絶え間なく木の周囲に降るかのような景色すら見えて、涙が出ました。

はるばる会いに来て、本当に良かった…と。

そして、国指定特別天然記念物の格の違いを思い知らされた巨樹でもありました。

ここからは東日本のクスです。

東日本のクスとして、この木を挙げないわけにはいかない。

静岡県熱海市、來宮神社の大楠。

静岡県を東日本とするか西日本とするかは議論が分かれることかとは思いますが(最初に断っておく)。

案内板では、日本最高齢の楠とのこと。

過去記事「こはくらと巨樹巨木④~そして伐られずに残った」の中で、この大楠にまつわる伝説を紹介しております。

それにしても、やはりここまでくると別格な気がします。

ホットな観光地・熱海からのアクセスも良いので、賑わってますよね…。私は見逃したけど、家族が神社の境内から幸せの黄色い列車・ドクターイエローを見たそうですよ。。

完全余談ですが、來宮神社の御祭神への特別な御供物である「麦こがし」を使った「黒麦まんじゅう」が美味かったので、また行ったら絶対買うと(笑)。

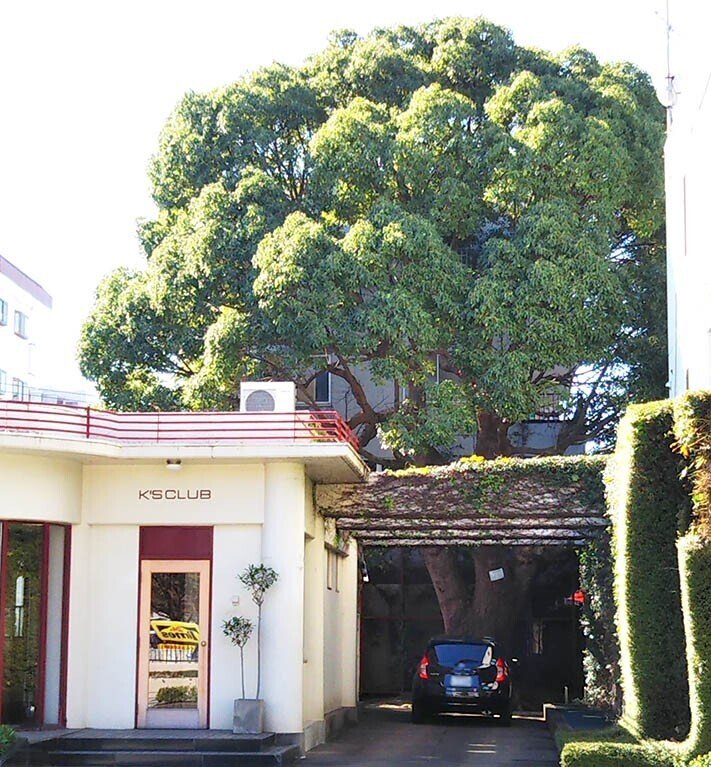

JR水戸駅南口から茨城県近代美術館への道の途中、レストラン「K'S CLUB」の敷地内に、水戸市指定保存樹のクスノキがあります。

指定を受けた平成10年のデータでしょうが、樹高12m、幹周3.7m、推定樹齢150年(現地案内板記載)。

レストランの開店時間前、無論店内飲食客でない自分でしたが、「木を見せていただいても良いですか」と掃除してた方に許可を求めたところ快諾くださり、傍でしみじみ見て写真を撮ってきました思い出。。

茨城県取手市、東漸寺。

このお寺には「目隠しイチョウ」と呼ばれるイチョウの巨木があります(過去記事・つぶやきにて掲載済)が、観音堂の傍にはクスの大木もあるのです。市指定保存樹木となっており、『取手市の巨木と名木』によれば樹高26m・幹周7m。

千葉県香取郡神崎町、神崎神社の社叢林は「神崎森」として県指定天然記念物となっており、たとえば参道脇のケヤキもだいぶ立派だったりしますが、社殿隣の「神崎の大クス」が特に凄いなと。

現地案内板や千葉県ホームページ内の文化財の項によると、延宝2(1674)年、徳川光圀公が参詣の折、「この木は何というもんじゃろうか」と自問し感嘆されたことから「ナンジャモンジャ」の名で広く知られている木で、主幹は明治40(1907)年の社殿火災で焼けて地上7mほどで切られたが、根本から出た5本の幹が親木を取り巻き、大きなものは樹高25m、とのこと。国指定天然記念物。

実際、単木という見た目ではなく、寄せ植えからの合体木か株立ち・分岐幹かという感じです。

それにしても…常陸国はまあ納得もいくのですが、下総国まで来ても黄門様が・・・と思ってしまった茨城県民です(自爆)。

ちなみに、「ナンジャモンジャ(の木)」とは見慣れない怪木珍木に付いた愛称で、特定の樹種を指すものではないとのこと。ヒトツバタゴを指すことが多く、大宝八幡宮(茨城県下妻市)のナンジャモンジャも白花でヒトツバタゴだそうですが、他の樹種のこともあり。この神崎神社の「ナンジャモンジャ」はクスノキです。

こういう、何というか「本来の樹種名で呼ばれない木」というのが、各地にそれなりの数が存在しているように思われます。

実際はタブなのに呼称はクス、というのが結構あるような印象です。

千葉県香取市の「府馬の大クス」はクスではなくタブの老巨樹とのこと。

実際、クスもタブもクスノキ科なので近縁ではあり、またタブにはイヌグスという呼称もあり(イヌガヤ・イヌザクラ・イヌツゲ・イヌマキなど、頭に「イヌ」がつく木は他にもある)、クスとタブとは立姿が似ているとは私自身何本もの巨樹巨木を訪ねていて感じたところです。

タブもまた、関東以北では決してありふれた樹種とは言えないとは思うのですが。

そんな中で会ってきたタブノキたち。

茨城県稲敷郡阿見町の、塙不動尊。

境内のタブノキは町指定天然記念物。

「茨城県巨木地図」では樹齢200年とあるのだけれど、既に幹には樹洞がぽっかりと。

こうして引いた写真で見ると、枝ぶりや立姿が本当にクスノキに似ているなあと感じます。

基本、時間に追われるエイヤーなプランで回るので(嗚呼ぁ)、その時はあまり実感として無いことが多いのだけど…後で冷静に写真を見返して「そういえば…」になる(苦笑)。

周囲が竹林というロケーションも、ちょっと珍しい気がする(個人的主観;)。

「茨城県巨木地図」とは…

こんな感じで県内各地の国・県・市町村指定天然記念物を中心に巨樹巨木の所在地と情報を見られて、自分だいぶこちら参考にあちこち訪ねて回ってきました。

他県版もあるのかなと探してはみるけど見付からず…いつ・どんな人が・どういう意図で作成したものなのかも、現状私には分からない(困)。どうなっているのだろう(悩)。。

閑話休題。

茨城県かすみがうら市の柏崎素鵞神社の境内には、「オガタマの木」と呼ばれる巨木があります。

が、これはモクレン科のオガタマノキではなく、タブノキとのこと。

東国三社の一・息栖神社(茨城県神栖市)の境内にはモクレン科のオガタマノキがあり、

ネットで検索かけて、いろんなサイトとか見ていると、柏崎素鵞神社のオガタマの木は、そのまま「樹種=オガタマノキ」とされていた時期もあったような感じで。

オガタマノキとタブノキ…何がどうしてこんなことが起こったのだろうかと思わずにはおれない。

ただ、オガタマノキは息栖神社の案内板にあるように「招霊の木」と書き、この「招霊」という語は信仰・宗教と関わり深いもので。神社の境内にある目立つ木をどんな樹種であれ「招霊の木」と呼ぶ心理自体は否定することなど出来ないのではありますが・・・。

茨城県常総市の、守谷市との境近くというロケーション。おそらくここは地区の集会所的なところの敷地内と見受けられるのではありますが、朱塗りの御堂や石仏の傍にタブの巨木が立っています。「鹿小路のタブノキ」といい、市指定天然記念物。

現地案内板によれば幹周4.5m。枝下ろし前には樹高15m、枝張り20mあったといいます。

この木を訪ねて驚いたのが、平成8年発行の本『茨城の名木・巨樹』に掲載の写真とまるで樹形が違ったこと(しみじみ)。年月を感じずにはおれない。

現地案内板と前掲『茨城の名木・巨樹』によると、タブは暖地性である他に海岸近くに多いそうで、分布上関東平野の内陸部での限界近くに在るのがこの木なのだと。

過去記事「こはくらと巨樹巨木②~波崎の大タブ」で書いた「波崎の大タブ」(茨城県神栖市/県指定天然記念物)は、実際海の近くにあり、距離にすると1kmちょっと…(最短直線距離をマピオン地図で計測、以下も同様)。

本記事に挙げた茨城県南・県西の樹齢数百年のタブについても、海からは離れていますが、塙不動尊のタブは霞ケ浦からは3km以上離れるものの近くを流れる清明川まではおよそ150m、柏崎素鵞神社のオガタマの木は霞ケ浦まで300mほど、鹿小路のタブノキは鬼怒川から200mほどの位置になるかと。つまりは、「水と親しい木」という印象へと繋がった次第です。

訪ねたのが4月だったので、つぼみと花を見ることが出来ました。

こんななんだなと…

タブといえば、自生北限より更に北、植栽樹ながら日本最北限に生きるといわれる木にも会ってきました。

JR北金ヶ沢駅(青森県西津軽郡深浦町)に降り立ち、北金ヶ沢のイチョウ、関の甕杉を訪ねて駅へと戻る途中、前情報一切無く、たまたま出会ったのが「関のタブノキ」(町指定天然記念物)。

個人所有の文化財のようで、ここで全体像写真は掲載しませんが(Google Mapsそしてストリートビューで見ることが出来るし;)、そんな「北東北に生育する最北限のタブ」が実をつけていたことに驚きました…青森旅行から帰宅後、写真を拡大すると幾つも見える緑のツブツブが何だろうと思って調べてみて、これは実だろうとなったときの驚きといったら<以下略>。

写真撮ったのか、って感じかもですけど・・・言い訳すると、帰りの列車まで余裕なく所有者に直接許可をいただく時間も無く、公道からお宅が写り込まないような位置と距離とで2枚だけ撮影したもの…;;JR五能線は昼間2~3時間に1本よ、逃したら…ツライのですよ;;

こちらもやはり、海の近くです。日本海。。

芸術全般にも言えることですが、巨樹巨木もまた相対して感動するのに必ずしも知識は必要ありません。

ただ、巨樹巨木には地理的・生物学的な背景があり、多くは歴史・伝承や信仰をも併せ持っており。つまり多角的な見方・掘り下げ方が出来る対象でもある、ということです。言い換えれば、知識が無ければ無いなりに、あればあったなりの感じ方・見方となる、と。

知識偏重になり、あれこれ考えすぎるのも問題だろうけども、全く無いよりはあったほうが良いのかなと。何より、何本もの巨樹巨木に会っていくうちに樹種が見分けられるようにもなっていくし、現地で・実地で学ぶということにもなるのかなと。私も、今後も程々に勉強しようと思います。。

それから。

だいぶ今更ですが、過去の巨樹巨木に関わる記事に「#こはくらと巨樹巨木」タグを付けました。自分しか使わないタグ(爆)

何より自分自身が探しやすいように…(苦笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?