9-2 鎮咳・去痰薬

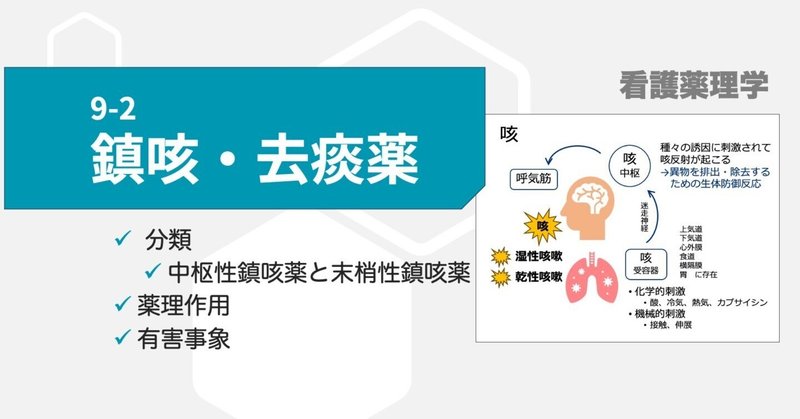

咳

咳は、複雑なルートで制御されており、種々の誘因に刺激されて、編者的に起こる現象です。これは、本来、気道に入った異物を排出・除去するための、生体防御反応といえます。

引き金となる刺激を受け取る咳受容器は、上気道や下気道だけでなく、心外膜、食道、横隔膜、胃に存在しています。赤受容器は、化学的刺激を受け取る受容器と機械的刺激を受け取る受容器に大別でき、いろんな刺激によって誘発されます。

酸っぱいものを食べるとむせる、というのも、酸によって咳受容器が刺激されるから、といえます

咳は、大きく2種類に分けられます。

・湿性咳嗽

・乾性咳嗽

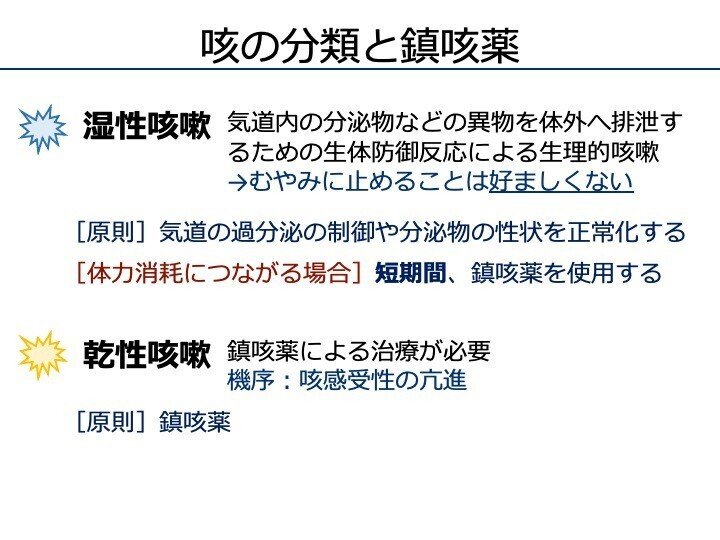

湿性咳嗽

湿性咳嗽とは、気道内の分泌物などの異物を体外へ排出するための生体防御反応による生理的咳嗽とされています。

そのため、むやみに止めると、異物を排出できないため、むやみに止めることは好ましくないとされています。そのため、基本的には、気道の火分泌の制御や、分泌物の性状を正常化する必要がある、つまり、去痰薬を用いることが基本です。ただし、過剰な咳が体力消耗につながると判断できる場合には、短期間、鎮咳薬を適宜使用することが必要です。

乾性咳嗽

乾性咳嗽は、気道内分泌物による咳受容体の直接刺激ではない咳嗽であり、鎮咳薬による治療が必要とされています。咳感受性が亢進していることが原因だと考えられています。

鎮咳薬は、中枢性鎮咳薬と末梢性鎮咳薬に分類されます。中枢性鎮咳薬は、さらに、麻薬性と非麻薬性に分けられます。

末梢性鎮咳薬とは、咳受容器から咳中枢への刺激の発生を抑制する作用機序であり、去痰薬や気管支拡張薬、エフェドリン類などを指します。

中枢性麻薬性鎮咳薬

・コデイン

・ジヒドロコデイン

モルヒネと共通した骨格を持つが、鎮痛作用は少なく、鎮咳作用が強いため、鎮咳薬として用いらまする。コデインやジヒドロコデインは、成分の含有率によって規制が異なり、鎮咳薬として用いられる1%散剤は、麻薬として規制されていないため、管理区分上は劇薬です。

鎮咳作用が強力ですが、便秘・眠気の副作用には注意が必要です。

小児への使用は制限されています。

中枢性非麻薬性鎮咳薬

・デキストロメトルファン

・ジメモルファン 等

鎮咳作用としては、コデインに劣るものから、同等程度のものまで、さまざまあります。

鎮咳・去痰作用を持つ薬剤として

・チペピジン ヒベンズ酸塩(アスベリン(R))

・エプラジノン塩酸塩(レスプレン (R))

があります。

特に、服用時の注意としては、チペピジンは、代謝物によって、尿が赤褐色色になります。(薬の色なので、驚かれないようにあらかじめ伝えましょう)

痰

「痰」と思っているものは、実は、唾液、鼻汁や、胃から逆流した胃液や栄養剤の可能性もあります。

狭義の「痰」とは、喉にある異物を絡め取って排出するために分泌される分泌物のことで、中には、老廃物や外気中のゴミ、誤嚥したもの、細菌が一緒に含まれます。

痰は、94%が水分で、残りは「ムチン」という糖成分です。ムチンの構成成分を詳しく見ると、通常のサラサラした痰は、シアル酸とフコースという糖について、シアル酸が多く含まれている状態です。これが、ウイルスや細菌感染のために、フコースの構成比が多くなると粘り気が増し、出しにくい状態の痰になります。

去痰薬にはいくつかの種類があります。

よく使われる薬ですが、時々誤解もあります。

よくある誤解の例として

・・・病院で・・・

(医)胆石の薬出しておきますね

(患者)???

・・・薬局で・・・

(患者)なんで、咳が出ないのに薬がでたの?

・・・・・・・・・

「胆石(たんせき)」と「痰・咳(たん・せき)の思い違い

副鼻腔炎治療のためにカルボシステインが処方されている時に

(患者)痰が出ないから、飲まなくても良いの?

など。

薬を正しく説明して、治療の必要性を理解していただくことは大切です。

応援やご意見がモチベーションになります。サポートを、勉強資金にして、さらなる情報発信に努めます。