4-1 抗悪性腫瘍薬

抗悪性腫瘍薬/基本的な注意事項

抗がん薬に関しては、「毒性があるもの」という前提を理解した上で、安全管理を行うことが非常に重要です。

薬の用量と、それによって起こる反応について、説明します。

用量と薬の効果の関係を、青色のグラフで示しています。

薬が効く量には個人差があります。量が少ないと、一部の人には効きますが、大半の人には効果はありません。量を少しずつ増やしていくと、薬が効く割合も徐々に増えて行きます。

50%の人に効果が現れる時の量を、50% 有効量(ED50)と言います。

ただし、量をもっと増やすと、毒性が出る可能性も高くなります。

毒性を示した赤色のグラフも、量が増えると、毒性が出る人の割合も増えていきます。

薬の効果がでる時の量と、毒性がでる時の量に差があると、安全な薬であると言えます。

一方で、薬の効果が出る時の量と、毒性が出る時の量が近い場合

グラフでは、80%の人に効果がでるように、と B g を使用した場合、20%の人で毒性が生じる可能性があると言えます。上のグラフでは、B g を使っても、毒性が出る可能性は低いといえます。

抗がん薬については、効果と毒性の量が、近い薬物です。(特に、化学療法薬)

つまり、抗がん薬で治療をするときには、副作用は起こるものですので、

薬物治療を行うにあたり、適切な安全管理のもと、副作用対策をしたうえで行うことが非常に重要です。

抗がん薬を使う時の、安全管理のポイント

◯正しい量

抗癌薬は、治療域と中毒域が近いため、個別に応じた用量調節が重要です。

そのために、「体表面積」で補正することが、よく行われます(体表面積は、血液量と比例)。

体表面積の計算式には、いくつかの種類がありますが、抗がん薬の用量調節では、Du Bois(デュボア)式がよく用いられます。身長 [m] と体重 [kg] から、計算式を用いて計算します。

重要な点としては、最新の身長・体重で計算すること、です。

治療中で体重が急激に減少した時など、減少前の体重で計算した薬では過量になる可能性もありますので、最新の身長・体重が必要です。

ーーー(参考)ーーー

データ引用元)国民栄養・健康調査(2019年)

20歳以上

男性:(平均身長)167.7 cm、(平均体重)67.4 kg→体表面積(Du Bois 式)1.763 m2

女性:(平均身長)154.3 cm、(平均体重)53.6 kg→体表面積(Du Bois 式)1.506 m2

※平均体重を比較すると、男性は女性の1.25倍

※体表面積を比較すると、男性は女性の1.17倍

→体重あたりの薬用量を計算すると、男性は過量になる可能性がある

ーーー(以上)ーーー

抗がん薬の投与計画は、「レジメン」で管理されます。

レジメンとは、どの薬剤を、いつ、どれくらいの量、どのように用いるのかを定めた、治療計画です。

抗がん薬だけでなく、副作用対策としての支持療法についても、細かく決められています。

レジメンは、医師個人が自由に決めているわけではなく、院内で、レジメン審査委員会で審議した上で採用され、適切に管理・運用されます。

抗がん薬の安全管理のためには、有害事象について、対策をとることはもちろん必要です。そのほかに、治療に携わる医療従事者を守ることにも、対策が必要です。

特に、化学療法薬は、細胞毒性(発がん性・催奇形性)がある薬剤です。そのため、医療従事者が長期間にわたって薬剤に暴露されると、悪影響を受ける可能性があります。

薬剤によっては、適切な防護具を着用する必要があります。

特に、揮発性がある薬剤については、接続部からの飛散を防ぐために、専用の器具を使用する場合もあります。

また、在宅での対策についても、適宜、説明が必要です。

特に、大腸がんの薬物治療などは、大腸に薬剤が届く=大便中に抗がん薬が含まれる可能性も高い、ため、ポータブルトイレの片付けなどの時の注意点などの説明が必要です。

がん薬物治療

抗がん薬の作用機序/総論

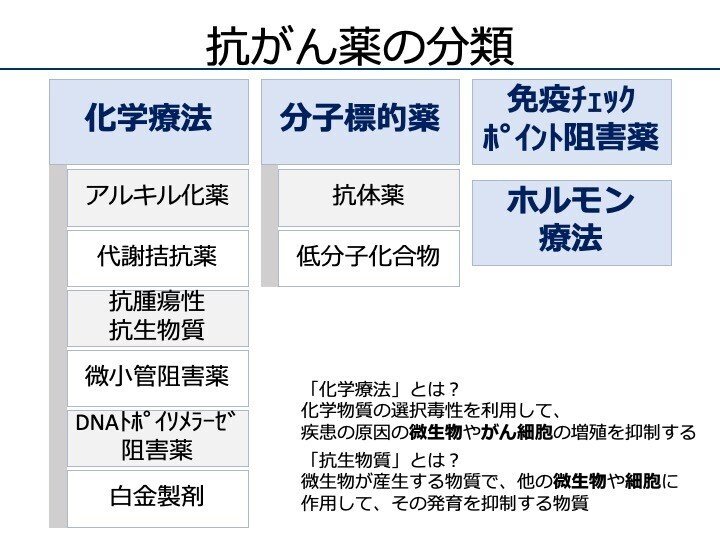

抗がん薬は、4つに大別されます。それぞれの作用機序の特徴を図に示します。

◯がん細胞の特徴

正常細胞がなんらかの原因でがん化し、がん細胞に変化します。

がん細胞の特徴:

(1)未成熟のまま、分裂・増殖し続ける

(2)転移する

これらのがん細胞の特徴が、抗がん薬のターゲットになります。

①化学療法薬

化学療法に使う薬は、「殺細胞性抗がん薬」や「細胞障害性抗がん薬」とも言われます。その名の通り、作用機序の大きな特徴としては、分裂・増殖している細胞に作用して、その分裂・増殖を止め、細胞死に導く薬です。

(細胞分裂の途中で止まった細胞などは、異常な細胞と認識され、免疫作用で排除されます)

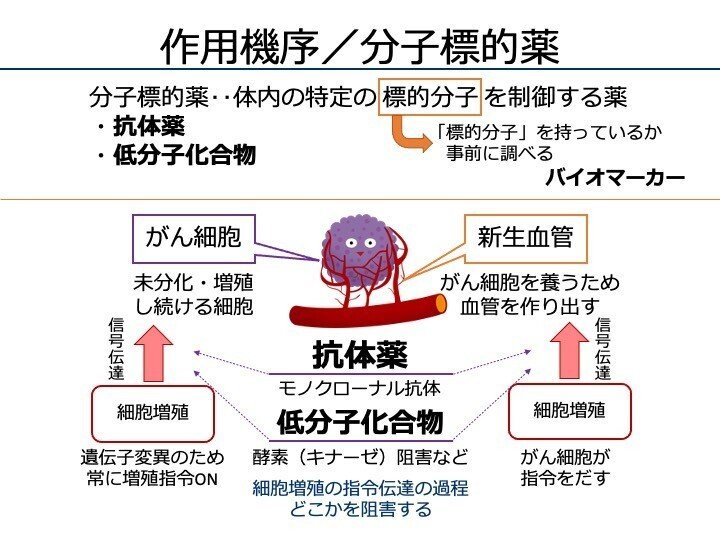

②分子標的薬

分子標的薬は、がん細胞が持っている標的分子を認識して作用する薬です。抗体薬と低分子化合物に分けられます。

標的分子にだけ作用するため、化学療法よりも安全性が高いと言われています。

③免疫チェックポイント阻害薬

本来の免疫作用を働かせることで、がん細胞を排除させる薬です。

免疫チェックポイント阻害薬を使った治療を、免疫療法や、がん免疫療法と言います。

ーーー(もう少し、詳しい説明)ーーー

「免疫チェックポイント」とは、自分を攻撃しないように、免疫作用(T細胞)を抑制する機構のことを言います。

通常は、体内で異常な細胞は、免疫作用によって排除されます。

しかし、がん細胞が「攻撃しないでくれ」と免疫系に命令するため、がん細胞が排除されずに、がん細胞の増殖が続く、というのが、がんの機序のひとつです。

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞の命令を解除させることで、本来の免疫作用が働くため、免疫作用で、がん細胞が排除される、という作用機序です。

ーーー(以上、詳しい説明)ーーー

④ホルモン療法(内分泌療法)

がん細胞のうち、ホルモン感受性がん細胞は、ホルモンの作用を受けて細胞増殖しています。これを阻害することで、細胞増殖を抑える薬です。

抗がん薬の副作用機序/総論

それぞれの作用機序に基づいて、特有の有害事象が起こる可能性があります。

①化学療法

細胞の分裂・増殖を止めることで、細胞死に導きます。これは、がん細胞が、細胞増殖が活発であることを利用しています。

ただし、その反面、細胞増殖が盛んな正常細胞にも、作用することが、有害事象の原因の一つです。

体内にある細胞のうち、細胞増殖が盛んな細胞としては、以下のようなものがあります。

・骨髄の中の造血細胞

・消化管粘膜の上皮細胞

・毛根にある毛母細胞

・生殖細胞

・造血細胞

造血細胞に作用することで、血球が減少します。

白血球が減少すると、免疫力が低下するため、易感染性

赤血球が減少すると、貧血

血小板が減少すると、易出血 が引き起こされます。

・消化管

消化管粘膜の上皮細胞に作用することで、粘膜が障害されるため、口内炎や下痢が起こりやすいです。

・毛母細胞

毛髪の元となる毛母細胞に作用することで、脱毛が引き起こされます。

他にも、皮膚も、新陳代謝が盛んである組織であるため、皮膚障害も引き起こされます。

・生殖細胞

生殖細胞に作用することで、生殖機能が低下したり、妊孕性が失われる可能性もあります。

※もちろん、薬剤ごとに、それぞれの有害事象のリスクは異なります。

②分子標的薬

がん細胞が持っている、特定の標的分子を攻撃することで、がん細胞を抑制しますが、正常細胞でも、その標的分子を持っている場合があります。

標的を持つ正常細胞を攻撃することが、有害事象につながります。

③免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬は、本来の免疫作用を働かせて、がん細胞を排除するための薬ですが、同時に、免疫系の異常を引き起こす可能性があります。これを、免疫関連有害事象(irAE)と総称します。

irAE は、呼吸器症状、消化器症状、皮膚症状、甲状腺機能異常、副腎皮質機能異常、糖尿病、肝機能異常、神経症状など、多岐に及びます。そのため、治療中は、副作用症状を広く観察し、早期発見に務めることが重要です。

④ホルモン療法

ホルモンの刺激をうけて増殖するホルモン感受性腫瘍に対しては、ホルモンの働きを抑制することで、腫瘍増殖が抑制されますが、同時に、正常なホルモンの働きにも影響を与えうることに注意が必要です。

抗がん薬の作用機序

化学療法薬

化学療法薬の作用機序

まず、前提として、細胞が生命活動を行う上で、

・遺伝情報である DNA を複製し、細胞が2分裂して増殖していきます

・DNA の情報を RNA に写し(転写)、タンパク質を合成し(翻訳)、そのたんぱく質が様々な生命活動で役割を果たします

がん細胞は、細胞増殖が盛んにおこなわれているため、その過程のどこかに作用して、細胞増殖を抑制する薬が化学療法に用いられています。細胞増殖が途中で止まった細胞などは、異常な細胞とみなされ、免疫によって排除されます。

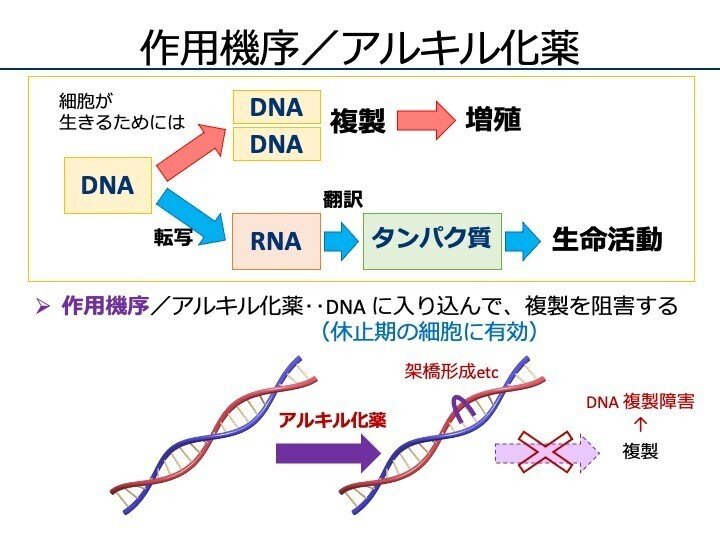

〇アルキル化薬

アルキル化薬は、DNA 二本鎖に入り込んで、DNA に架橋形成する、などによって、複製を阻害します。

この作用機序から、細胞周期には関係なく効果を発揮することができ、細胞分裂の最中ではない休止期(細胞周期では G0期)の細胞にも有効です。

アルキル化薬の特長:

・壊死起因性抗がん薬

血管漏出に特に注意が必要な薬物の一つ

・心毒性:総投与量の管理が大切

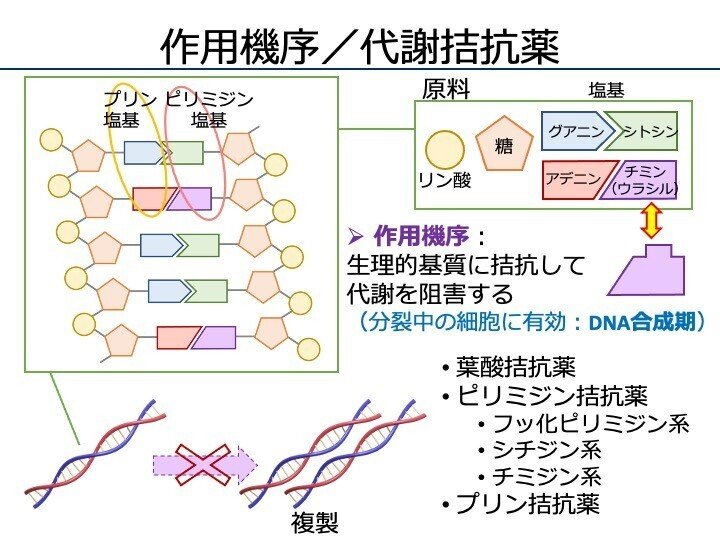

〇代謝拮抗薬

DNA は、五炭糖(図中の五角形)とリン酸(図中の〇)、塩基からなります。

さらに、DNA を構成する4つの塩基は、アデニン(A)、グアニン(G)のプリン塩基と、チミン(T)・シトシン(C)のピリミジン塩基に分けられます。

代謝拮抗薬は、生理的基質に拮抗して代謝を阻害する薬物です。

①原料と似ている薬物であるため、DNA を複製するときに原料と間違えて取り込まれるが、正常に DNA が複製されないため、細胞増殖を阻害します

・ピリミジン拮抗薬・・・ピリミジン塩基の類似物

・フッ化ピリミジン系

・プリン拮抗薬・・・プリン塩基の類似物

②葉酸は DNA 複製において補酵素として働いている物質である(酵素の働きを助ける)。葉酸に似ているため、反応が進まず、細胞増殖を阻害します

・葉酸拮抗薬

この作用機序から、今まさに原料を消費して DNA を複製している分裂中のがん細胞(細胞周期では、DNA 合成期(G1期))に有効です。

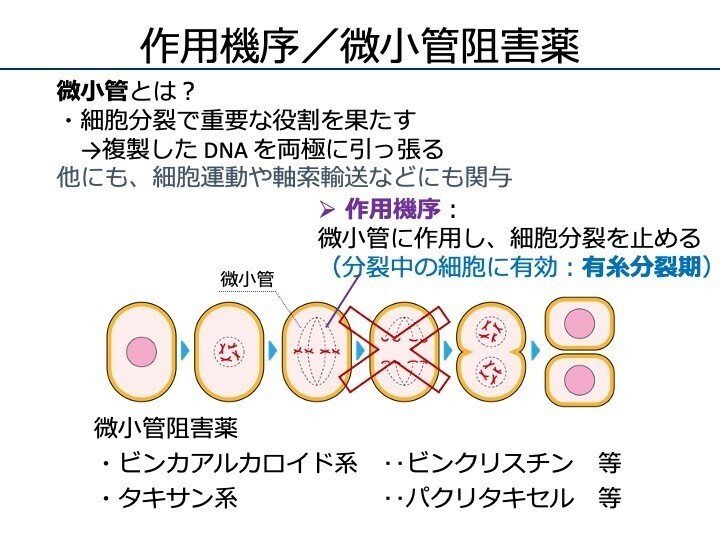

〇微小管阻害薬

微小管は細胞分裂において、複製した DNA を両極に引っ張る役割を果たしています。

微小管阻害薬は、微小管を邪魔することで、細胞分裂を阻害します。

この作用機序から、細胞分裂中のがん細胞(細胞周期では、有糸分裂期(M期))に有効です。

微小管阻害薬には、

・ビンカアルカロイド系

・タキサン系

があります。

また、微小管は神経細胞の軸索輸送にも関与しているため、末梢神経障害の副作用に注意が必要です。

〇DNA トポイソメラーゼ阻害薬

DNA トポイソメラーゼとは、DNA 複製の過程で生じたねじれや絡まりを解消するために、いったん切断して、また結合させるときに働く酵素です。

そのため、DNA トポイソメラーゼ阻害薬が作用すると、DNA のねじれを解消できないため、細胞分裂が阻害されます。

この作用機序から、DNA を複製している最中のがん細胞(細胞周期では、DNA 合成期(G1期))に有効です。

〇白金製剤

白金製剤は、DNA 二本鎖に入り込んで、DNA 複製を阻害することで、細胞増殖を阻害します。

この作用機序から、細胞周期とは関係なく効果を発揮することができ、休止期の細胞にも有効です。

「プラチナ」を含むので、名前が、「○○プラチン」と付いています。

化学療法薬の作用機序をまとめます。

細胞分裂は、

G1期(準備期):DNA 複製の準備をする

S期(DNA 合成期):DNA を複製する

G2期(準備期):分裂の準備をする

M期(有糸分裂期):複製した DNA が両極に引っ張られ、2つの細胞に分裂する

この周期を繰り返して、分裂・増殖しています。この周期を、細胞周期といいます。

さらに、がん細胞は、分裂中の増殖期にある細胞と、休止期の細胞が混在しています。

化学療法薬は、その作用機序から、細胞周期のどの段階で効果を示すかが決まっています。

細胞周期特異的:特定の時期のがん細胞にだけ有効

細胞周期非特異的:細胞周期に関係なく、がん細胞に有効

がん細胞には、増殖期や休止期の細胞が混在しているため、多様な細胞に効果を示すように、

レジメンでは、作用機序が異なる薬・異なるタイミングで効く薬を組み合わせて用います。

分子標的薬

分子標的薬とは、体内の特定の標的分子を制御する薬を言います。

つまり、がん細胞が持っている標的分子を認識して、攻撃する薬です。

・抗体薬

・低分子化合物

の二つに大別できます。

ターゲットとしては、

①がん細胞を増殖させるための、増殖の信号伝達

②がん細胞を養うための血管を作り出すための信号伝達

細胞増殖の指令伝達の過程のどこかを阻害する薬を、分子標的薬といいます。

分子標的薬を使った治療を、分子標的治療、と言います。

化学療法薬と比べて、がん細胞特異的であるため、正常細胞に対する毒性は低いといわれています。

ただし、抗体薬については、これまでの低分子化合物とは異なる特徴があるため、独自の注意が必要です。

分子標的薬を使う前には、標的分子をもっているかを事前に調べます。

一方で、正常な細胞でも、その標的分子を持っている場合があります。これを攻撃することが副作用の一因です。

(関連語句)

コンパニオン診断

ある治療薬が、患者様に有効かどうかを、治療前に調べることを、コンパニオン診断、といい、コンパニオン診断に使う薬をコンパニオン診断薬といいます。

【疾患の成立】遺伝子変異 →あるタンパク質がつくられる →疾患

【診断】

・遺伝子変異があるか調べる

・タンパク質が作られているか調べる

【治療】

・遺伝子変異やタンパク質をターゲットとした薬を使って治療する

免疫チェックポイント阻害薬

通常は、異常な細胞は、異物と認識されて、活性化された T 細胞の働きで、排除されます。

がん細胞は、自己の細胞から生じた細胞ではありますが、「異物」と認識されて排除されることで、がん化を抑えられています。(発がん<がん抑制の状態の場合)

また、体内には、自己の細胞に対して免疫系が働かないようにするため、T細胞の活性化を抑える、「免疫チェックポイント」という働きが備わっています。

発がん過程においては、がん細胞が、「異物を攻撃しないで」と T 細胞に指令を出すことで、免疫作用による攻撃を回避することで、発がんを促進しています。(=がん化する)

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞に対する免疫抑制を解除することで、抗腫瘍効果を発揮します。つまり、がん細胞に対して、働くべき免疫反応を起こして、腫瘍細胞を排除させる、というものです。

腫瘍細胞から免疫細胞への情報伝達部位をターゲットにたいた抗体薬が使用されています。

これまでの抗がん薬とは、全く異なる作用機序で、切除困難ながんに対しても有効である画期的な薬です。

その一方、免疫チェックポイント阻害薬による副作用として、免疫作用の制御が効かなくなり、暴発したような状態となり、全身で自己免疫疾患のような副作用が起こる可能性があります。これを irAE と言います。多様な副作用の可能性があるため、さまざまな初期症状が起こっていないか観察したり、定期的に血液検査を行うことで、できるだけ初期状態で副作用を発見できるように、アセスメントを行います。

ホルモン療法(内分泌療法)

がんの中には、ホルモンによって、細胞増殖が促進されるホルモン感受性のものがあります。

・乳がん

・卵巣がん

・子宮体がん

→エストロゲン(女性ホルモン)の作用で増殖

・前立腺がん

→アンドロゲン(男性ホルモン)の作用で増殖

ホルモン療法薬は、ホルモンの分泌を阻害したり、ホルモンの作用を阻害することで、腫瘍の増殖を抑制する効果が期待できます。

ただし、長期間にわたる治療が必要になります。

乳がん

・・エストロゲン受容体陽性、かつ、ホルモン感受性陽性の場合にホルモン療法が行われます

卵巣がん・子宮体がん

・・手術による切除が中心です(別途、妊孕性温存療法も必要に応じて考慮)

(子宮体がんの一部ではホルモン療法をすることもある)

前立腺がん

・・手術療法・放射線療法・内分泌療法から選択されます

高齢者では、内分泌療法が行われることが多いです

◯まとめ

以上、抗悪性腫瘍薬の分類ごとに、作用機序と作用機序から想定される副作用の機序について説明しました。 次は、代表的な副作用について、症状や対策をまとめています。

記事内のイラスト [PDF]

※メンバーマガジンに、PPT のダウンロード先を掲載しています

応援やご意見がモチベーションになります。サポートを、勉強資金にして、さらなる情報発信に努めます。