(141) スライドとマップではどちらの提示が好まれるか

2021年6月17日(木)

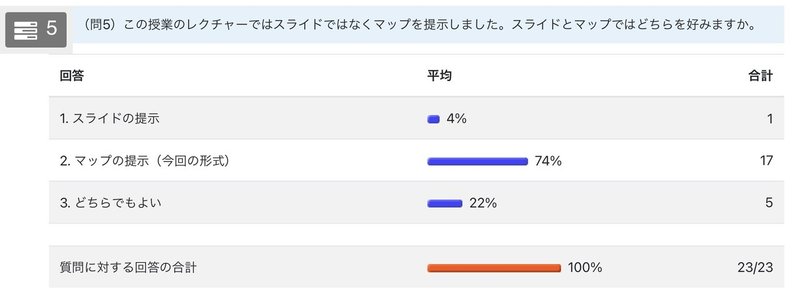

今学期の授業では、レクチャーの際にスライドではなくマップを提示して進めています。クオーター科目(7.5週)のため、いち早く終わった授業でアンケートをとってみました。35人の授業で、回収率は65.7%(23人)の結果は次のようでした。

1. スライドの提示をより好む 4%

2. マップの提示をより好む 74%

3. どちらでもよい 22%

「マップの提示をより好む」と回答した人は17人(74%)でした。「スライドの提示をより好む」とした人は1人(4%)でした。5人(22%)の人はスライドとマップのどちらでもよいと回答しました。これらの度数はカイ2乗検定で1%水準で有意に偏っています。多重比較の結果、「スライド < マップ」と「マップ > どちらでも」が5%水準で有意に度数の偏りがありました。

・4人のうち3人はマップをスライドより好む

およそ4人のうち3人はマップの提示をより好むということがわかりました。これは、これから先もマップを使っていくことを決心させる材料となります。

なぜマップの方を好むのかという理由を書いてもらっています。それをざっと眺めると、次のような点でマップが好まれるということがわかりました。

(1) つながり、構造、全体像がわかりやすい

(2) 文字が少ない、キーワードや短文で書かれている

(3) 思考の整理に役立つ、あとで復習しやすい

「スライドをアップするとスライドだけ見て講義をそれほど真面目に聞かない可能性もある」という意見もありました。マップは全体像やトピックのつながりがわかりやすい一方で、その詳細は書ききれないところがあるので、その部分は講師の話を集中して聴くということになるでしょう。これもマップを授業で使うことの効果として挙げられます。

このあと、7月末に春学期が終わると、受講生の多い授業でもアンケートを取ることができます。マップの使用に関するデータも集まるでしょう。そのときにまた詳細な検討をしたいと思います。

・見栄えのよいスライドの弊害

これまで長年にわたって、授業用のスライドを作り続けてきました。スライドを作るときは、そこに書いていく内容を考えることが作業の中心になります。しかし、実は、スライドのデザインや配色や背景やフォントやらなんやらの作業もまた重いものでした。そこで手を抜くと一気にチープなスライドになってしまうので、手を抜けなかったのです。

しかし、見栄えがよく、気の利いたデザインのスライドは、印象的であることと同時に、なんとなくわかったような気にさせてしまうという副作用があります。シャープな箇条書きは、論理の破綻をうまく隠してしまいます。スライドは、ロジックやストーリーを語る上で必ずしも最適なメディアではなかったのです。

・マップはレクチャーを組み立てる上でも便利

授業をする方から見て、マップを使うというのはどのような体験なのでしょうか。マップを作っていくという作業は、スライドを作るよりはるかに楽な作業です。それは、デザインに気を使う必要がないからです。話す内容のロジックとストーリーにひたすら集中して、それをマップに記していくという体験です。

マップの特質上、このトピックはここにつなげてとか、トピックの順番を入れ替えるなどの作業はお手のものです。スライドの入れ替えとは比較になりません。それは、スライドは一枚ずつが、いろいろなもののチャンク(かたまり)になってしまっているからです。チャンクを解きほぐすのはしんどい作業なのです。

このようにして、ロジックとストーリーによって美しく配置されたマップができあがります。美しくないマップももちろんありますけれど、それはそのマップを提示しながら話してみると必ず破綻するのですぐにわかります。

このようなわけで、私はこれからもマップを使っていこうと思います。同時に、多くの人にマップの良さを伝えていきたいと考えています。

ここから先は

ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。