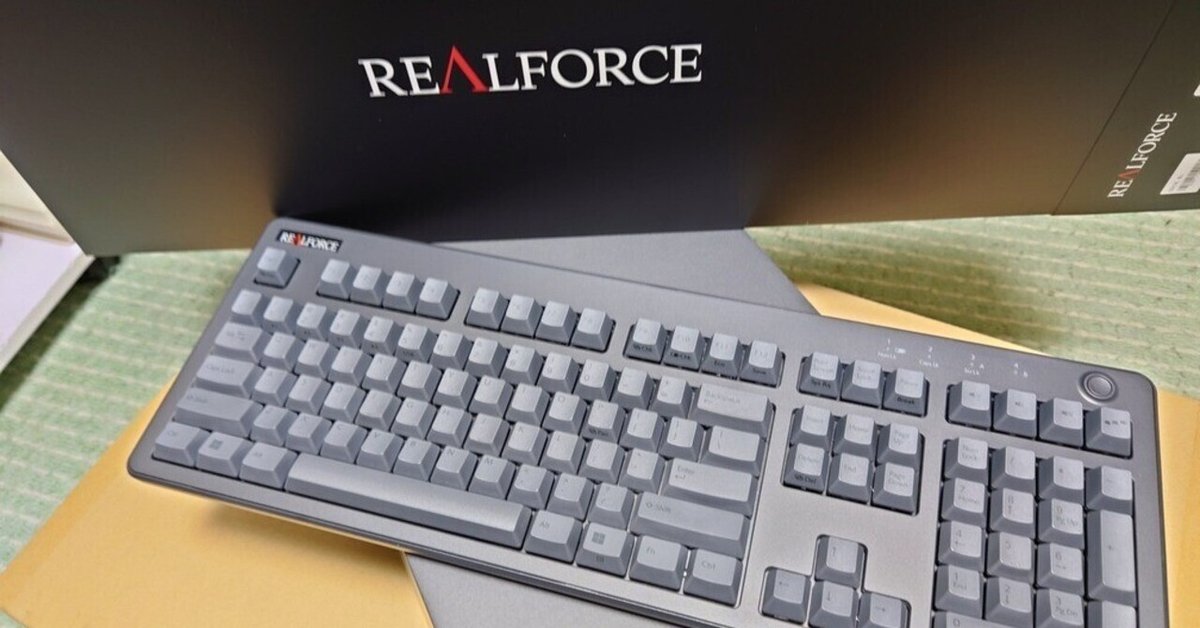

キーボード界の大ボス到来:東プレ RealForce R3 HYBRID

全世界寝ても覚めてもボタンが押したい104億+4人の皆様こんにちは。選ばれし4人がいかなる人物なのか、大変興味が無い香月です。

2021年11月に新型となった、高級キーボードの代名詞「東プレ:RealForce」シリーズ。当時はなぜか日本語配列のみの販売開始で、英語(US)配列のモデルが存在しなかった為に鼻水で枕を濡らしたのもつかの間、「出ないわけが無い!」と枕を洗濯してメーカーに問い合わせたところ、「年明け頃に出るっぽいよ」と返答を受けていたのでした。その後虎視眈々と狙いつつ、案外他のものにうつつを抜かしていたりしたものですが、3月25日に発売開始となったUS配列モデルのニュースを見るやいなや豆腐の角にヘッドスライディングした挙げ句に予約購入とあいなりました。そんなわけで、この記事もRealForceを使って執筆しているわけなのですが、実際にタイピングをしながらのレビューをお送りします。

大量に増えたメカニカルキーボード、意外にも粗悪品は少なかった印象。そうなるとステップアップ先は……

以前にもキーボードのレビューを行っていますが、ゲーミングデバイスの爆発的な増加によって、従来「割と高級機」だったはずのメカニカルキーボードがすっかり定着し、クローンスイッチの存在もあって安価な価格帯でもメカニカルスイッチを使用した製品が増えています。それまでメインだったメンブレン方式のキーボードは、もはやPC付属品か、1500円以下の製品、もしくは構造が若干違うもののノートPCに使われるまで激減しました。

数が増える、母数が増えるという事は、その分粗悪品も増え始めるのがこの手の機材なのですが、これがまたスイッチがどんどん改善されているせいか全体的に「これは酷い」という製品が少ないのが妙な特徴。サブ用にと適当に4000円くらいで買った赤軸クローン(Outemuスイッチ)のキーボードも、音やタイピングの感触は本家Cherryの赤軸と遜色なく、強いて言うなら軸ブレが少し大きいかな程度。これまでキーボード製品なんぞ出したことも無いようなメーカーから販売されている製品でも、一定のニーズに応えられる程度には高品質な製品が多く、以前レビューしたRazerのゲーミングキーボード「BlackWidow V3」もなかなかのものでした。

ちょうどこの製品レビューの時にも掲載しているのが今回のRealForceで、少なくとも6~7年以上はFILCO Majestouch(CherryMX黒軸)を使ってきた私が、「ワイヤレスモデルが無い」という理由だけで、当時のラインナップであった「R2」を購入候補から降ろした、といういきさつがありました。

その後、結局BlackWidowの黄色軸メカニカル(オリジナル:OEM情報開示なし)はゲーム向けの応答性能は良いにせよ、文章入力時にはその反応速度が仇となり、Majestouch黒軸に舞い戻っていました。そんな所に「Bluetoothとはいえワイヤレス対応」という欲しい機能を持った状態でリニューアルした「R3」が登場、前述した通りUS配列が出たのをこれ幸いに、ついに私も「キーボード界の大ボス」たるRealForceに移行したのでした。

「R3」モデルでの後発となったUS配列、ラインナップは少なめですべてワイヤレス対応

さて、そんなわけでRealForce R3キーボード(以下「R3」と記載)、今回登場したラインナップは比較的少なめで、キーの重さが2種類(45g/30g)、カラーバリエーションが2種類(45gのみ白黒、30gは黒のみ)、テンキーレスかフルキーか、ということで計6機種。全機種で静音キー、APC設定(後述)、Bluetooth5.0によるワイヤレス接続に対応しており、有線接続端子はType-Cとイマドキ仕様になっています。色々と設定等が行えるユーティリティソフトウェアも提供されているのですが、このユーティリティは有線接続時のみ使用可能。ただし設定内容はキーボード側で記憶している為、「初期設定を有線で、以降はBluetoothで」という使用方法も問題なく行えるようです。

内部的には色々と改良が加えられたらしいR3ですが、私自身がR2以前の東プレキーボードを使用していなかった為、その点の比較はかなり限定的になります。そもそも店頭展示機でしか触っていないので、形状やケーブル引き出しに関しては確認できても、しっかりと時間をかけたタイピングの比較はちょっと無理そうです。そんなわけで、そのへんはFILCO Majestouch Convertible2 黒軸US配列(以下Majestouch、特記無き場合黒軸)との比較になりますが、少し触ってみただけでも、完全に別物のキーボードであるとわかるくらいにはタイピングの感触が異なります。

先に言っておくと、私は今でもMajestouchのタイピング感触は好きで、それが悪いものだとは思いません。このあたりは優劣というよりは、個々の特性によるところが大きいので、前回のBlackWidowレビュー時同様、優劣よりも「個性」に主眼をおいた内容になります。また、既にJIS配列で流通済みであったR3ではありますが、一応US配列としては「初物」になる為、今後のバリエーション増加や不具合修正等で印象が変わる場合もあります。

キー入力音は「カタカタ」から「パタパタ」へ、印象的には「疲れないメンブレン」

兎にも角にもまずはここからだと思うのですが、キー入力時のタイピング音。メカニカルキーボードは全体通して多かれ少なかれ「カタカタ」とした音が響くもので、静音性が向上した静音赤軸(ピンク軸)などでもそれなりに音が出ていた所と比較すると、R3の(あるいはR2の)静音タイプではキータイプ音が大幅に低減されており、「パタパタ」といった小さく軽い音が響く感じ。メカ的な高音が響かない分、音はするのですが「うるさい」と感じる事はさすがになさそうです。ユーザの癖や打鍵操作によっても変わる点ではありますが、元々キートップを撫でるように入力していたユーザであれば、後述するAPC機能で入力判定距離(アクチュエーションポイント)を浅く設定することで、底打ちせずに入力できるようになるため、いよいよ静かになるものと思います。私は元々黒軸を使用していた事もあってかなり打鍵が強い部類だろうとは思うのですが、それでも底打ちして響く音もたかが知れたもん、といった具合。APCに関しては初期設定で2.2mmに設定されているのですが、底打ちする打ち方をする前提で最も深い3.0mmに再設定。ユーティリティで「どのくらいキーが沈んでいるか」をリアルタイムに見ることが出来るのですが、「誤作動しないライン」を確認した結果、やっぱり3.0mm付近でした。ただ、まだ指が馴染んでいないせいかわずかに取りこぼしをする事があるため、場合によってはデフォルトの2.2mmに戻すのもアリかもしれません。このへんはスイッチそのものでプロファイルが決まっているメカニカルに比べて、一つの製品で設定の自由度が高い静電容量方式の特権。なんなら全キーで個別にアクチュエーションポイントを変更することも出来るようで、実際に東プレからもR2、R3JIS配列に「変荷重」という製品ラインナップがあり、アクチュエーションポイントでは無いものの、キーの重さがそれぞれの箇所で異なっており、今回の製品でも実質的にはそれに近い環境を自分好みに作る事も可能です。

ちなみにRealForceシリーズ、よく言われるのが「フェザータッチ」というタイプ感触なのですが、この点は前述の通りメカニカルキーボードとは全く異なるタイプ感触です。キーを押し下げるにつれて重くなるリニアな特性ながら、軸ブレのような感触も無く、またキー入力の音が静かな事もあって、非常にタイピングの感触が柔らかく、個人的にはとても気に入りました。良く言えば柔らかい、悪く言えば腰砕けといった感じなので、購入検討をしている方はせめて店頭展示機で軽くテストをしてみると良いかもしれません。ちなみにR2以前の製品も一部まだ販売が続いていますが、静音タイプでは無い通常キーの製品ではキー入力時にそれなりに音が響きます。音以外に関してはタイピングの感触は変わらないのですが、音が静かかどうかでさらに感覚的な違いがある、そんな印象です。

キー入力の音に関して戻ると、イメージしやすいのはメンブレンタイプのキーボードでした。特に静音性を重視しつつコストを下げたメンブレン系に近い感覚で、「これ中身メンブレンじゃないよね?」と心配になってキーキャップを外した結果、スイッチ部を見ても中の構造までは見えなかったので、おとなしくメーカーを信じることにしましょう。

メンブレンのデスクトップ用キーボードは事務所くらいでしか使わなくなったのでこれまた比較が難しいのですが、少なくとも「入力していて疲れない」という感触はしっかりしています。タイピング速度を上げた状態で入力中に判定がぶつかる、ズレて入る等も全く無く、非常に素直に入力を受け付けてくれます。もっとも、本製品で採用されている「静電容量無接点方式」というキースイッチの内部構造自体、機能は異なるにせよメンブレンに似たような構造をしているので、似ている、と感じるのは当然なのかもしれません。

Majestouchに比べて若干横幅が広め、枠が太いのが起因か

ざっくりサイズ感を見ていくと、Majestouchに比べて若干横に長いのがRealForce。メインキーと十字キー付近、及び十字キーとテンキーの間に入るフレームが太いため、その分が広がった状態です。奥行方向に関しても、ロゴやLED、電源スイッチ類の配置があるので、全体的にRealForceが若干大きくなっています。

使用上気になる程のサイズ違いではありませんが、環境によってはマウスの操作範囲が変わったりする事はあるかもしれません。最近流行りの「キーボード部分まであるデカいマウスパッド」を使っている方は、マウスパッドの位置調整も必要になりそう。かくいう私も調整が必要でした。

外観はシンプル、ディップスイッチもなく、背面はUSB-C一本のみ

この手の高級キーボードだと、Majestouchもそうでしたがディップスイッチでキーを入れ替えたり、無効化したりといった構造があったりしたものですが、R3ではそういった物理的なスイッチは極力廃されています。その代わりに、キーの組み合わせで設定したり、PC上からユーティリティを使って設定、キーボードに記憶させるというスタイルを取っている為、周りを囲うフレーム部や裏面などは非常にシンプルになっています。

キーボードとしてもスタンダードなUS配列なのですが、テンキー上部に4つ追加キーが配置されています。左から3つはメディアキーで音量調整が可能、一番右はAPC機能の設定キーとなっています。その他、Fnキーの一部排他機能になっている部分や、フルキー側数字キーの1~5にはBluetooth/有線接続先切り替えが割り当てられており、これらを使用するためにフルキー右下にFnキーが配置されています。右下のFnキーはそうそう簡単に誤爆するような配置でもなく、使わなければ使わないでさほど問題にもならない為、位置的にはよろしいのかなと思います。

ソフトウェアからの調整項目は多数、ただし有線接続時のみ使用可能

先に出たディップスイッチの代わりや、「後述」と言いながらちょいちょい出してきたAPC、他キーボード全体的な設定を行うユーティリティが「REALFORCE CONNECT」。製品自体にCD-ROM等は付属しておらず、公式サイトからのダウンロードになります。画面の通り、キー入力時のヒートマップ、いわゆる「よく使うキー」が色別に表示されていますが、これがまた有線接続時のみの機能のようで、Bluetooth接続時の状況は反映されていませんでした。こうした点からも、Bluetoothを使った無線接続はあくまで「オマケ」で、基本的には有線接続を前提とした製品であるようです。

本ユーティリティでキーの入れ替えやAPCの設定等が行えるわけなのですが、ここへ来てようやくAPCの説明。

「アクチュエーションポイントチェンジャー」を略して「APC」となるわけですが、その名の通り「どこの時点で入力判定を取るか」というものが可変的に設定可能である、というもの。R2時代にはこのAPCが非搭載のモデルも存在していました。現時点においてはR3はすべてAPC搭載の様子。また、この機能自体もアップデートされており、これまでは1.5mm、2.2mm、3.0mmの3段階だった所に、さらに浅い位置となる0.8mmが追加されています。ゲームユースや「撫でるようなタイピング」の場合、この一番浅い値は入力速度の向上に繋がるでしょう。

さて、ユーティリティ画面のAPC設定箇所を掲載していますが、私は画面の通り全てのキーで3.0mmを指定しています。前述した通り、元々黒軸ユーザで底打ち上等な入力スタイルなので、逆にこのくらい深くしておかないとミスタイプの原因になってしまう、というのが理由。ただ、なんとなく指が疲れるかなという雰囲気があったため、今まさに2.2mm(デフォルト値)に再設定を行いました。タイプミスが無ければこれで行こうかなとかなんとか。

画面上部のキーボード画像部でキーを選択し、実際にそのキーを押下すると、画面右下のレベルゲージが「どの程度キーが沈んだか」をリアルタイムに表示してくれます。コレを元に深さの指定を行えばよいわけですが、チェック中のキーの押し方と実際のタイピング時のキーの押し方ではだいぶ違いが出てくる場面もあるので、もうちょっと上手な方法があったらなぁとは思います。例えば「例題文章をダーッと入力して、ヒートマップのように入力深度を可視化する」のような機能があれば、より設定が打ちやすくなりそうです。

Bluetooth接続は「オマケ要素」、通信状態含め、あまり信頼は出来ないか

さて、ここまで特徴やよろしい点を挙げてきましたが、ネガティブ部分が無いわけではありません。その最たる部分がワイヤレス接続時。

本製品ではワイヤレス接続に関して、専用ドングルではなくBluetooth5.0を使用しており、4端末まで登録可能な上でキーボード上で切り替えが行えるようになっています。タブレット等も含め複数環境でタイピングを行う場合には非常に便利なのですが、Bluetoothキーボードあるあるネタの「通信が切れる、キー入力が渋滞する、特定キーが押しっぱなし判定になる」という不安定さは、Bluetooth5.0になっても(頻度は減ったにせよ)発生しています。この点はMajestouchでも同様だった為、当時は最終的に有線接続にて使用していました。現在この記事を執筆している最中は、ユーティリティ画面を除き全てBluetoothによる無線接続で行っていますが、今のところ誤爆は1回か2回程度。頻度はかなり減っているものの、一度発生すると結構ストレスです。

また、使用する電池が単3電池2本なのですが、eneloopのような電圧の低いニッケル水素系(およそ1.2V)だと、正常に動作しない現象が確認されました。結果としては1.5V定格のアルカリ電池を挿して使用しているのですが、できればこれに関してはニッケル水素系にも対応した状態で製品化してほしかったものです。バッテリ残量が使用開始日時から計算して低めなのは、たまたま手元に単3アルカリ電池が無く、単4電池を単3アダプタ経由で使用しているからではあるのですが、それにしてもちょっと減り方が心配。ちなみにキーボード自体に単3電池は付属しています。

また、本製品では電力消費を抑えるモードが複数存在しており、使用する環境に合わせて設定が可能です。ただし、電源OFFからの復帰には5秒程度の時間を要する為、そこが気になる方はカスタムモードで設定を行うか、大人しくエコモード自体を無効にしてしまうのが得策。かくいう私もそのように設定しているので、PC起動直後のリンク確立が終われば、あとはいつ叩いてもしっかり即座に反映されます。ペアリング・リンク確立の時間に関しては要改善なポイントかなとは思うのですが、ファームウェアだけで改善できるのか、ハードウェア自体の問題なのかはなんとも言えない所。本製品はファームウェアアップデートに対応しているため、せめてほんの少しでも短くなるような方向にアップデートしてくれる事を祈るばかりです。

と、このようにまとめた所でだいたいお分かり頂けたかと思いますが、Bluetoothによる無線接続はあくまで「オマケ要素」と捉えるのがもっとも確実かと思います。使えないわけではなく、比較的問題のない場面のほうが多いのは確かなのですが、価格の割にはちょっと手抜き感が拭いきれない印象。Type-Cケーブルが脱着可能な構造なので、基本的には有線接続で使用しつつ、タブレット等の別端末へはBluetooth接続、机の上を掃除するなどでキーボードを移動する場合はケーブルを外す、といった運用が結果的にはよろしいのかもしれません。このような運用に関してはMajestouchでも同様でした。

細かい点で若干の不満はあるものの、「高級キーボード」としての威厳は十分、ファームウェアアップデートでの改善はどこまで有効か

さて、そんなわけで今回は東プレのRealForce、新型となったR3のUS配列に関してレビューを行ってきました。さすが実売価格が3万円を超えるような高級機、その価格や「RealForce」の名に恥じない製品に仕上がっています。新型になった事で、Bluetooth対応のHYBRID製品はType-C端子のデタッチャブルになっており、この点も従来のような直付けタイプやminiBタイプなど

、代用品を用意するのがしんどい場面があったものを上手に改良してくれています。

有線接続が前提であるとはいえ、ヒートマップの表示や各種設定がユーティリティ上から行え、その設定項目は全てキーボード側に保存されるため、ユーティリティの常時起動も不要。ヒートマップを取りたい場合以外では軽快に使える製品です。

一方でBluetooth接続に関しては、かえすがえすも「オマケ要素」感が強く、「使える時は問題ないがダメな時は徹底的にダメ」という不安定さがある為、長文タイプやチャット等での即答をする際の信頼性に欠ける点があるのは残念でした。Bluetoothのバージョンも上がったので、しっかり安定してくれているかと思ったのですが……専用ドングルを付属させるタイプでも良かったのかもしれません。

ゲーム用途でも使用可能、設定可能な製品ではありますが、やはりメインターゲットとしては「物書きとして文章を書いている人が、メカニカルからステップアップする」時にもっとも適した製品である、そんな印象を持ちました。APC機能でもっとも浅い状態に入力点を設定する事でゲームプレイにも対応できそうで、実際に過去RealForceシリーズからゲーマー向けとした製品も出ていたのですが、文章を書いている間のキータイピングの感触はかなりクセになります。特に長文をタイプする方にはオススメできそうです。

そんなわけで、「インターフェイスに妥協はしない」がモットーだった私がついにキーボード界のボスに挑戦を挑むことになったわけですが、本製品とは長くお付き合いする事になりそうです。気に入った製品と長く付き合えるのは意外と探し出すこと自体が難しかったりするので、購入直後の使用時点で「これはイケそう」と思わせてくれたのは流石。私が妙な失神をしない限りは、しっかり使っていこうと思います。