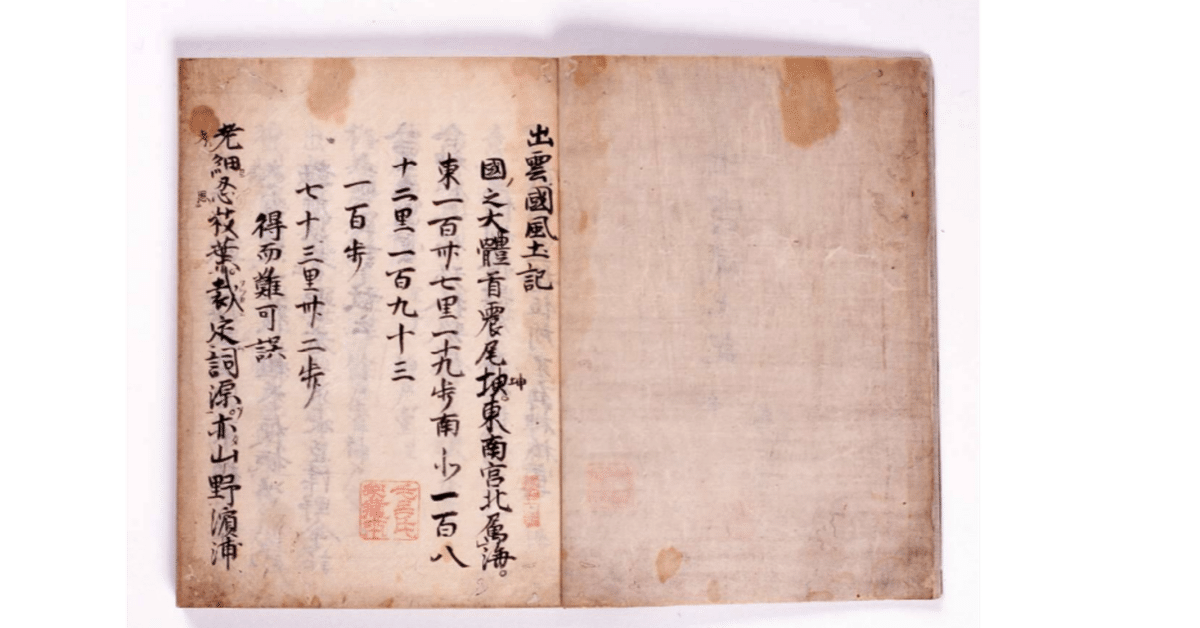

出雲国風土記

『出雲国風土記』(いずものくにふどき)は、奈良時代に編纂された日本の地誌の一つで、出雲国(現在の島根県の大部分に相当)に関する記録です。以下、『出雲国風土記』について詳述します。

成立背景と目的

時代背景: 『出雲国風土記』は、奈良時代(710年 - 794年)に成立しました。この時期、日本では律令制度に基づき、国ごとに風土記の編纂が命じられました。

編纂目的: 風土記は、各国の地理、産物、伝説、風俗などを記録することを目的としていました。これは、中央政府が地方の詳細な情報を把握するための措置でした。

特徴と内容

現存状況: 残念ながら、『出雲国風土記』の原本は失われており、現在は断片的な引用や抄本の形でしか残っていません。

記載内容: 保存されている部分には、出雲国の地理、神社、伝説、古墳などに関する貴重な情報が含まれています。特に出雲地方の神話や伝承に関する記述は、地域の歴史や文化を理解する上で重要です。

歴史的・文化的意義

地域の歴史と文化: 『出雲国風土記』は、出雲地方の歴史や文化、信仰に関する貴重な情報源です。特に、地域の神話や伝説、古代社会の様子についての記録は、日本古代史研究において重要な役割を果たしています。

日本の地誌学: 『出雲国風土記』は、日本の地誌学や民俗学の分野における基礎的な資料の一つとされています。

総括

『出雲国風土記』は、失われた原本のために現在は断片的な情報しか残っていないものの、出雲地方の古代の地理、歴史、文化、宗教に関する重要な情報を提供する文献です。この風土記に記された内容は、出雲地方だけでなく、日本古代史全体の理解を深めるための重要な手がかりとなっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?