桜田門外ノ変

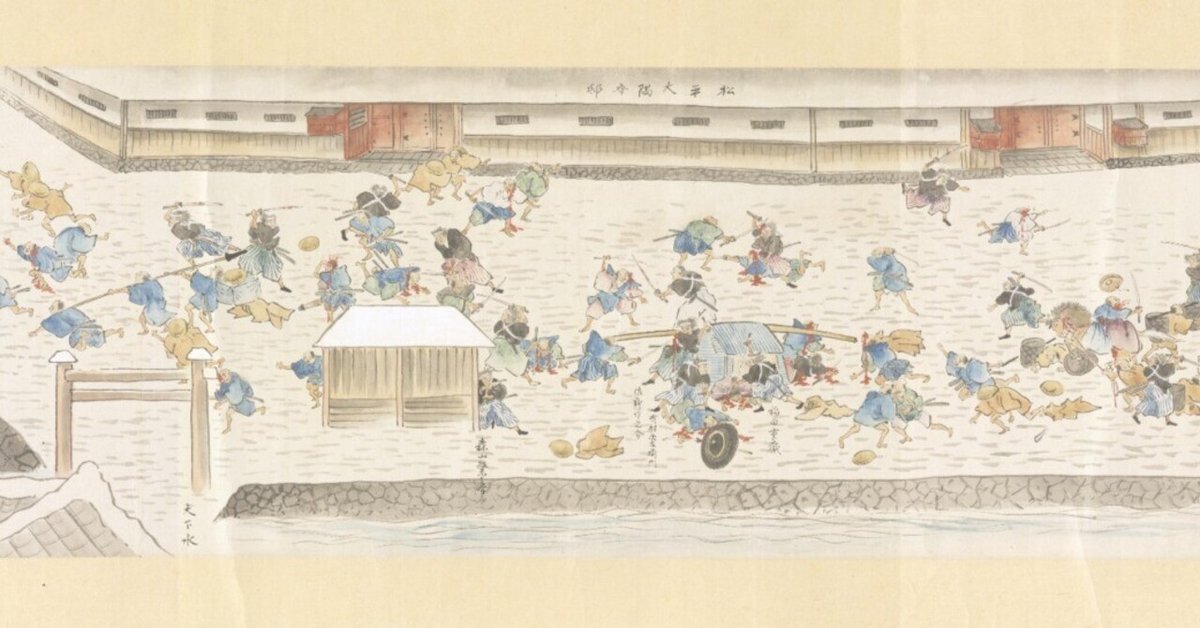

画像:蓮田市五郎が描いた『桜田門外之変図』。茨城県立図書館デジタルライブラリーより

吉村昭さんの「桜田門外ノ変」上・下巻を読み終えました。

桜田門外の変といえば、江戸時代末期に江戸城桜田門外(現在の霞が関・警視庁北面当たり)で水戸・薩摩浪士が彦根藩の行列を襲撃、大老・井伊直弼を暗殺した事件で、歴史が苦手の人はともかく知らない人はいないでしょう。

今作は襲撃浪士の現場総指揮の水戸藩士「関鉄之介」が主人公。吟剣詩舞界隈、特に剣舞では有名な「出郷の作/佐野竹之助」「絶命の詞/黒澤忠三郎」も襲撃者なので登場します。

日本近海に表れ始めた異国の船に危機感を感じ、国防を強く意識し始めた時代。元々尊王の意識の強い水戸藩では「尊王攘夷」の思想が生まれ、藩外まで広がっていきました。ペリー来航に至り、水戸藩主・徳川斉昭をはじめ一部の藩主たちは幕府の朝廷を無視した場当たり的な対応を批判、将軍家継承問題も含め老中らと対立します。いっぽう対立する大老・井伊直弼は外国勢力の大きさを冷静に受け止め、攘夷と叫ぶ勢力こそ短慮で亡国の道に進むと危険視、徹底的に弾圧を行います。「安政の大獄」の始まりです。各地で反幕府的な活動を行う者は捕らわれ斬首も多く、幕府に批判的な藩主らも隠居や蟄居を申し渡されます。特に水戸藩は矢面に立たされ、憤慨した急進派の水戸藩士は徐々に井伊直弼への敵愾心を募らせました。そして不満は頂点に達し、力による排除の計画を起こします。同じ思いを持つ一部の薩摩藩士らと接触を重ね、いよいよその時、安政7年3月3日桃の節句の登城日、脱藩した水戸浪士17名と薩摩藩浪士1名は雪で覆われた江戸城桜田門外の地へ・・・

と、自分が知りえる情勢を簡単に紹介したが、作中ではもちろん綿密な資料による細部まで描かれ、関鉄之介を中心とした変に至るまでの物語(上巻)に引き込まれる。そして(下巻から)襲撃時の描写も凄惨かつ臨場感にあふれ、襲撃後の浪士達が辿った道も興味深い。

下巻の襲撃後の水戸藩・彦根藩の様子などは、自分としてはのちの幕末ストーリーで脇に追いやられてるのか不覚にも思い至ってなかったが、変後の始末や、当然直弼を殺された彦根藩士の激怒からの水戸藩への復讐心、水戸藩も急進派を持て余した上の襲撃と彦根藩士たちによる仕返し(討ち入り)を予想しての混乱など、まさに一触即発。

終盤は関鉄之介の逃避行。次第に追い詰められていく様。同じ水戸藩士(この時、関は脱藩して浪士)に捕らわれ水戸から江戸に護送されての最期。当時止むに止まれぬ思いだったとはいえ暗殺はテロ行為、皮肉にも当の水戸藩にも急進派を除き支持されておらず、逆に藩を窮地に追いやる輩と追われる。彼をかくまう郷士たちの侠気に感心しつつも、決して明朗ではなく切ない物語でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?