ダフト・パンク年表【増補版】①:『Homework』期 1987-2000

ダフト・パンク『Random Access Memories (10th Anniversary Edition)』のリリースを記念し、〈DOMMUNE〉にてダフト・パンクの特番『Nouveau DICTIONNAIRE français|Chapitre4 “Daft Punk”』が2023年5月16日に放送された。

筆者は、この番組内で使われたダフト・パンクの年表作成を担当。かなりの労作となったので、今後もダフト・パンクの参考文献として誰でも参照できるように、関連画像、映像、そして約1万5000文字の注釈などを追加した「増補版」をnoteで公開することにした。

画像や動画が多く、1ページにまとめると重くなってしまうので、『Homework』期、『Discovery』期、『Human After All』期、『Random Access Memories』期と、オリジナル・アルバムごとに4ページに分けて掲載している。

ぜひこれを機に、ダフト・パンクの偉大な歴史と功績を嚙み締めてもらいたい。

『Homework』期:1987-2000

1987年

●トーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ド・オメン=クリストが、パリのリセ・カルノー・セカンダリー・スクールで出会う。当時彼らは12~13歳(*注1)

1992年

●ダフト・パンクの前身バンド、ダーリン結成。メンバーはトーマとギ=マニュエル、のちにフェニックスのギタリストとなるローラン・ブランコウィッツの3人。約半年で解散(*注2)

●11月10日 トーマとギ=マニュエルがレイヴを初体験(*注3)

1993年

●ダフト・パンク結成。グループ名は『メロディ・メイカー』誌のレビューでダーリンの曲が「daft punky thrash」と酷評されたことに由来

●4月11日 デビュー・シングル「The New Wave / Alive」リリース(*注4, 5)

1995年

●5月8日 2ndシングル「Da Funk」リリース。ウォーレンG「Regulate」などのGファンクに触発された曲。当時ケミカル・ブラザーズが各地でプレイしたことから人気が爆発(*注6, 7)

●8月 ケミカル・ブラザーズ「Life Is Sweet(Daft Punk Remix)」リリース。ダフト・パンクが手掛けた初めてのリミックス(*注8)

●トーマが自身のレーベル〈Roulé〉設立。トーマのソロ、アラン・ブラクス、スターダストなどの重要作を多数リリース(*注9, 10, 11)

1996年

●2月26日 インド・シルバー・クラブ名義で「Part One / Part Two」リリース(のちにアルバム『Homework』には「Indo Silver Club」というタイトルの楽曲が収録)(*注12)

1997年

●ギ=マニュエルが自身のレーベル〈Crydamoure〉設立。リリース第一弾はギ=マニュエルも参加するユニット、ル・ナイト・クラブ『Santa Claus / Holiday On Ice』(*注13)

●1月17日 1stアルバム『Homework』リリース。250万枚以上の大ヒット。当時、フランス発の音楽としては異例の大成功(*注14, 15, 16)

●『Homework』リリース頃から、メディアでは顔を隠すように(DJでは顔を出していた)。撮影のたびに異なる仮面や被り物を使用(*注17)

●2月 「Da Funk」再リリース。スパイク・ジョーンズが監督したミュージック・ビデオ(タイトルは「Big City Nights」)が公開され、MTVで大ヒット(*注18)

●2~12月 初のワールド・ツアー〈Daftendirektour〉開催。5月30日に新宿リキッドルーム、31日に難波ロケッツで初来日公演(*注19)

●4月7日 『Homework』から「Around The World」がシングル・カット。ミシェル・ゴンドリーが監督したビデオも大きな話題を呼び、この時点でのダフト・パンク最大のヒットに(英・仏5位、全米61位)(*注20)

1998年

●7月20日 フレンチ・タッチの金字塔、スターダスト「Music Sounds Better with You」リリース。メンバーはトーマ、アラン・ブラクス、ベンジャミン・ダイアモンド。200万枚以上のメガ・ヒット(*注21)

●〈Roulé〉のサブ・レーベル〈Scratché〉唯一のカタログ、バッファロー・バンチ「Buffalo Club」リリース

●90年代後半~00年代初頭 フレンチ・タッチ/フレンチ・ハウスが隆盛。代表格はダフト・パンクとその関連プロジェクトを筆頭に、カシアス、モーターベース、ディミトリ・フロム・パリ、アレックス・ゴファー、エールなど。パリで開催されていたフリー・パーティ〈Respect〉が重要拠点(*注22, 23)

1999年

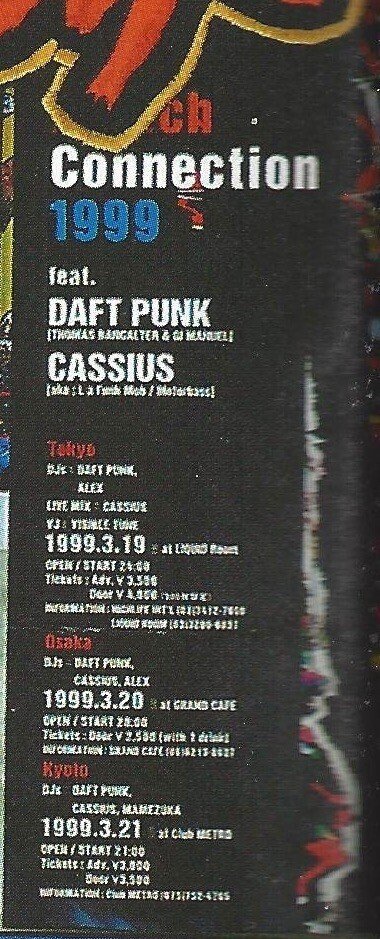

●3月19日~21日 カシアスとの共演で東名阪を巡る来日公演〈French Connection 1999〉を開催(*注24)

2000年

●3月28日 ビデオ・コンピレーション『D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes』リリース。『Homework』期のMVとその関連映像、「Rollin' & Scratchin'」のライブ・ミュージック・ビデオを収録(*注25)

●8月 トーマとDJファルコンから成るデュオ、トゥギャザー「Together」リリース(*注26)

【注釈】

*注1 トーマとギ=マニュエルは、音楽・映画などのアート好きのギークとして意気投合した。ジミ・ヘンドリックス、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ドアーズ、スタンリー・キューブリック、アンディ・ウォーホールなどがフェイバリットだったという。(出典:『Rockin' On』2001年4月号)

*注2 1991年に地元のレコード・ショップにバンド・メンバー募集の広告を出したところ、ローランから連絡が来て、ダーリンを結成。バンド名はビーチ・ボーイズの同名曲から取られている。ローランがステレオラブのライブに行った際、メンバーにデモを手渡したことがきっかけで、ステレオラブのレーベル〈Duophonic〉との契約が決定。レーベルのコンピレーション『Shimmies In Super 8』に「Cindy So Loud」「Darlin'」の2曲が収録された。(出典:ヴィオレーヌ・シュッツ『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』 )

*注3 ダフト・パンクの友人であるダヴィッド・プロ&マティアス・クザンが描いたバンド・デシネ『マシーンズ・メロディ パリが恋したハウス・ミュージック』には、ダフト・パンクが序文を寄せている。そこで、トーマとギ=マニュエルは初めてレイヴを体験したときの思い出を以下のように綴っている。

1992年11月10日、僕たちはまだ18歳になっていなかったけれど、初めてレイヴの会場に潜り込むことに成功した。その頃はディスコに足を踏み入れたことすらなかった。イベントの名前は「アーミスティス」といって、ポンピドゥー・センターの屋上という、パリを一望できる魔法のような場所で開催されていた。僕らはフライヤーにあった「アンディ・ウェザオール」という名前を目ざとく見つけたのだ。

また、ヴィオレーヌ・シュッツ『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』には、『アンロック』誌からの引用として、初めてのレイヴ体験を回想するギ=マニュエルの以下のような発言も紹介されている。

僕の人生で最初のパーティのことは、永遠に忘れることはない。入り口の前にやってきて、寒さの中、外に立っていなければならず、それでもリズミックなヴァイブレーションが聞こえてきて、ホールからはブーン・ブーンという振動音が漏れてきた。経験した身震いの中でも最高のものだった。

*注4 ダフト・パンクはグラスゴーのレーベル〈Soma〉から初期3枚のシングルをリリースしている。〈Soma〉との契約の経緯は以下のとおり。1993年、ディズニーランド・パリの近くで開催されたレイヴに参加した翌日、トーマとギ=マニュエルは知人(のちにダフト・パンク関連のアートワークを手掛けることになるセルジュ・二コラ)の計らいで〈Soma〉の設立者であるスラムらにデモを聴いてもらう機会を得た。そのときに聴かせたのが、デビュー12インチに収録された「The New Wave」。スラムのスチュアート・マクミランは衝撃を受け、その場でリリースを持ち掛けたという。その後、トーマとギ=マニュエルは「もっと曲が聴きたい」とのリクエストを受けたが、まだ他に曲がなかったので、急遽ベッド・ルームにスタジオをこしらえる。そこがホーム・スタジオの〈ダフト・ハウス〉となり、のちのダフト・パンクの名曲群が作られる拠点となる。(出典:ヴィオレーヌ・シュッツ『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』、ダヴィッド・プロ&マティアス・クザン『マシーンズ・メロディ パリが恋したハウス・ミュージック』)

*注5 時代を塗り替えたダフト・パンクのデビュー曲のタイトルが「The New Wave」というのは、あまりに象徴的な話だ。イギリスのクラブ・ミュージック誌『Musik』1997年2月号では、ダフト・パンクの世代的な「新しさ」について、トーマの発言と「The New Wave」という曲名を絡めながら、以下のように論じられている。

「僕たちはまだ若いんだ」と彼(トーマ)は主張する。「僕たちは1987/1988年のハウス・レボリューションとともに育ってきたわけじゃない。オリジナルのハウス・ミュージックのレコードを全部買ったなんてことも言えない。1992年までクラブに行ったことさえなかったんだから。ローラン・ガルニエみたいに最初からその場に居合わせてたわけじゃないんだ。僕たちはもっと遅れてやってきたんだよ」。別の言葉で言い換えれば、ダフト・パンクは本当に新世代(New Wave)だということだ。

なお、『Musik』は全バック・ナンバーはPDF形式でウェブ公開されている。

*注6 無論、「Da Funk」のヒットにはいくつかの要因が絡み合っている。『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』では、フランスのラジオ局〈ノヴァ〉が「Da Funk」をヘヴィ・ローテーションしたことをひとつの理由として挙げている。この年表では、『Musik』1997年2月号における以下の記述を採用した。

この曲(「Da Funk」)はすごくアンダーグラウンドで、最初は2000枚しかプレスされていなかったし、1994年春(筆者注:1995年の間違い?)にリリースされたときは事実上無視されていた。いつだって鋭い洞察力を持つケミカル・ブラザーズが、この曲の生々しく、足を踏み鳴らすようなファンク・フレイバーをピックアップし、彼らがプレイする至るところでアンセムにしてしまうまでは。

*注7 トーマは『Musik』1997年2月号で、「Da Funk」の成り立ちについて以下のように説明している。

当時僕たちはR&Bを聴いていて。ウォーレンGの「Regulate」とか、ドクター・ドレの曲が幾つかラジオで掛かっててね。実際のところ、もともとこの曲のリフはサイレンだったんだ。でも僕たちはもっとギャングスタ・ラップみたいな感じで、よりダーティにしたくて、サウンドをちょっと変えることにした。

*注8 ケミカル・ブラザーズからのリミックス依頼について、日本の音楽雑誌『LOUD』でトーマが言及したことがある。トーマ曰く、初めてのリミックス依頼だったので「すごく興味はあったし、嬉しかった」。しかしインタビュアーに「リミックス素材に魅力を感じたから依頼を受けたのか?」と訊かれると、やや言葉を濁している。(出典:『LOUD』1997年2月号 )

*注9 トーマとギ=マニュエルがそれぞれ自主レーベルを設立した理由についても、トーマは『LOUD』1997年2月号で以下のように語っている。

ダフト・パンクというプロジェクト自体がヨーロッパではかなりビッグになってきてるんだけど、それでもぼくらはインディペンデントなレベルでもっと目立たない作品に日の目を見せてやりたいと思ってる。そうすることでアンダーグラウンドのシーンやネットワークとの繋がりが保てるというのもあるしね。

*注10 〈Roulé〉のマネージャーは、のちに〈Kitsuné〉を設立するジルダ。カルチャー・メディア『i-D』にて、ジルダはレーベルの方針をこのように説明している。

クラブ(・ミュージック)のフォーマットにこだわり、あまり考え過ぎず自然発生的に曲を作るっていうのがアイデアだった。

*注11 〈Roulé〉とはフランス語でルーレットという意味。そのため、アートワークはルーレットの絵で統一されていた。

*注12 このタイミングでダフト・パンクがわざわざ変名で曲をリリースした理由には諸説ある。だが「Da Funk」のヒットであまりにも急激に注目が集まり過ぎたので、2人がその熱狂から距離を置きたいと考えていたという説が有力だ。また、インド・シルバー・クラブは変名ではなく、12インチのラベルにダフト・パンクというアーティスト名を記載しなかっただけ(つまり曲名は「Part 1 / Part 2」ではなく、「Indo Silver Club」という曲の「Part 1」「Part 2」ということ)という捉え方もある。『Homework』には「Indo Silver Club」という曲名で「Part 2」が収録されているので、この捉え方にも説得力があるだろう。

*注13 米『Remix』誌(日本の同名雑誌とは別)のインタビューで、ギ=マニュエルは「曲を作っているときにそれがダフト・パンクの曲になるか、他のプロジェクトの曲になるか、どのように決めるんですか?」という質問に答える形で、〈Crydamoure〉について以下のように説明している。

「僕たち(トーマとギ=マニュエル)は音楽のテイストが一緒なんだ。〈Crydamoure〉の曲を作っているときは、ダフト・パンクの音楽になるかもしれないものとは違ったスタイルだね。僕はトーマが何が好きかわかってるし、トーマも僕の好みを知ってる。ダフト・パンクとそんなに違わないものでも、〈Crydamoure〉の曲はプロダクション重視じゃない。ダフト・パンクの曲はもっときっちりと作られていて、ちょっと違うんだ。僕が〈Crydamoure〉の曲のサンプルに取り組んでいたとしても、誰も違いを聴き分けられないかもしれない。でも僕たちはわかるんだよ。すごくきちんとしてるんだ」

*注14 もちろんフランスのクラブ・ミュージックの世界にはローラン・ガルニエという偉大な先駆者がいるが、メインストリームも席巻するようなセンセーションを巻き起こすフランス発のアーティストは、ダフト・パンク以前の過去数十年、ほぼ皆無だったと言っていい。しかしダフト・パンクのブレイクとそれに伴うフレンチ・タッチの隆盛で、フランス音楽を取り巻く状況は一変した。1996年10月22日付の『Le Monde』紙のフレンチ・タッチについての記事は、当時の状況を理解するのに役立つだろう(『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』に引用されていた翻訳を転載)。

フランスのエレクトロ・ミュージックのDJやブリコラージュする者たちの名声は、国境を越えた。イギリスは彼らを歓声をもって迎えた。日本は彼らを受け入れた……。非常に「世界化した」このジャンルで、「フレンチ・タッチ」は人の心をそそるものだ。フランスのロッカーたちは、国境の外ではバカみたいに無視されてきた。だがメイド・イン・フランスのテクノは、ヨーロッパじゅうの大都市で、興味と尊敬を集めている。日本やアメリカでも。シカゴ生まれのこのインストゥルメンタルは、急速に惑星規模の次元に突入しているのだ。

*注15 『Homework』のインナースリーヴには、いかにも「宿題」を片付けなくてはならない10代のキッズの勉強部屋を思わせるような、ごちゃごちゃとした机の写真が収められている。これは実際の部屋ではなく、わざわざスタジオでセットを組んで撮影したもの。トーマとギ=マニュエルが10代の頃から好きだったものを机に散りばめて、「ダフト・パンクの構成要素」を表現している。ここに写っているのは、キッスのポスター、レッド・ツェッペリン、ザ・フー、ビーチ・ボーイズ、(前身バンドである)ダーリンのステッカー、シックのレコード、DJファンクのカセットテープなど。また、観音開きのスリーヴをさらに開くと(CDの場合)、アルバムの収録曲1曲につき、1つの小道具が対応しているのがわかる(例えば「Da Funk」にはDJファンクのカセットテープ、「Around The World」は地球儀、「Teachers」には宿題のノートなど、どれも若干ダジャレっぽい)。

*注16 『Homework』と『Discovery』のアルバム・ジャケットはよく似ていて紛らわしい。どちらも黒の背景に、ダフト・パンクのロゴが載っているだけだ。だがよく見ると、『Discovery』のデザインはCG的であり、『Homework』のデザインはロゴが布地のような質感で、黒い背景は波打っていて光沢がある。このデザインを担当したセルジュ・二コラによると、『Homework』のジャケットは黒いサテンのブルゾンの上にロゴのシール(ワッペン?)を貼ることで、トーマとギ=マニュエルのロック的なルーツを表現したのだという。ちなみに、インナースリーヴにはサテンのブルゾンのジッパー部分が写っている。(出典:ヴィオレーヌ・シュッツ『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』 )

*注17 顔を隠して取材に応じる理由について、トーマは以下のように語っている。

顔を売るようなスター・システムに興味がないことと、自分たちがやってる音楽を聴いてもらいたいから。

また、ダフト・パンクのマネージャーだった〈エド・バンガー〉のペドロ・ウィンターは、BBCが制作した『ダフト・パンク ドキュメンタリー UNCHAINED』の中で、ダフト・パンクが顔を隠すようになった時期と理由について、以下のように述べている。

今後は顔を出さないと2人が決心したのは、頂点を目指すため〈ヴァージン〉と契約した時だ。セールスを重視してポップ・カルチャーを制覇すると。それまでは別レーベルからシングルを出しただけで、身を守る必要はなかったんだ。

*注18 同じく『ダフト・パンク ドキュメンタリー UNCHAINED』の中で、DJのピート・トンは「Da Funk」のミュージック・ビデオが世間に与えた衝撃を以下のように語っている。

「Da Funk」のビデオがMTVで流れた瞬間、ダフト・パンクは一気に頂点へ駆け上がった。彼らの全キャリアを振り返っても、あれは最大の出来事だろう。一番は彼らの音楽だが、当時スパイク・ジョーンズが撮ったあのビデオは、本当に時代を象徴する一大事だった。

*注19 『サウンド&レコーディング・マガジン』1997年8月号には、ダフト・パンクのインタビューとともに、新宿リキッドルームでの来日公演のレポートが掲載されている。「DJ Mix Show」と銘打たれたこのライブは、レコードとリズム・マシーン、サンプラーを組み合わせたパフォーマンスで、「サウンドの触感はとにかくハードで、派手ではないがおいしいディスコティックなサンプルを効果的に使ったスカスカのテクノ/ハウスを聴かせてくれる」ものだったという。なお、掲載したフライヤー画像はXTAL氏のツイートより許諾を得て転載している。(出典:『サウンド&レコーディング・マガジン』1997年8月号)

*注20 「Around The World」のミュージック・ビデオには5つのキャラクターが出てきてダンスを踊るが、それぞれのキャラクターはこの曲を構成する5つの楽器に対応している。ミシェル・ゴンドリー曰く、ベースはスポーツマン、リズム・ボックスはミイラ、ギターは骸骨、ボコーダーはロボット、シンセはディスコ・ガール。また、円形のステージにある階段の段数はベースの音符の数と一致させている。ちなみに、ダフト・パンク関連のプロジェクトで、ロボットが登場するのはこのミュージック・ビデオが初めて。ミシェル・ゴンドリーはロボ・コップのイメージだったという。(出典:『D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes』収録のミシェル・ゴンドリーによるオーディオ・コメンタリー。現在、このコメンタリーはYouTubeでも公開されている)

*注21 『Musik』1999年1月号はスターダストが表紙で、トーマのインタビューが掲載されている。その記事によると、「Music Sounds Better With You」はホワイト・レーベルが出てから正式リリースされるまで、約6ヶ月のブランクがあった。その理由は、サンプリングの許諾がなかなか取れなかったからだという(この曲はチャカ・カーン「Fate」をサンプリングしている)。また、この曲は当初〈Roulé〉からリリースされたが、あまりの人気で〈Virgn〉からライセンス・リリースされた際、ライセンス料は10万ポンド(約1,700万円)にものぼったという噂が紹介されている。(出典:『Musik』1999年1月号)

*注22 フレンチ・タッチと括られたアーティストたちは、ほぼ皆、90年代前半にレイヴを体験し、クラブ・ミュージックに感化されている。彼らはアンダーグラウンドのパーティにしょっちゅう顔を出し、当時まだ手に入りにくかったシカゴ・ハウスなどのレコードを求めてパリのラフ・トレードやBPMといったレコード・ショップに足繁く通っていた。彼らはそこで知り合い、情報交換をして、レコードを貸し合うこともあったという。なお、フレンチ・タッチの音楽的な特徴は、70年代後半から80年代前半のディスコ・レコードからのサンプリングをループさせ、そこにフィルターをかけたフランス産のハウス・ミュージック、と定義することができる。(出典:『Red Bull』フレンチ・タッチの歴史、ヴィオレーヌ・シュッツ『ダフト・パンク テクノ・ファンクのプリンスたち』)

*注23 フランスでレイヴが厳しく取り締まられるようになった状況を踏まえ、1996年10月にパリのシャンゼリゼ通りにあるクラブ、ラ・クイーンにて〈Respect〉がスタート。ラ・クイーンというゲイ・クラブでの開催、かつエントランス・フリーだったのは、レイヴの精神を継承するためだったという(もちろんシカゴ・ハウスやニューヨーク・ガラージがアンダーグラウンドのゲイ・カルチャー発祥だったこととも関係しているだろう)。初回のゲストはダフト・パンク。アニエス・ベーの協賛で、1997年に日本で開催されたこともあった。(出典:ドキュメンタリー映画『French Waves』、Respect Facebook ページ(おそらく非公式)、『Red Bull』フレンチ・タッチの歴史)

*注24 カシアスのユベール・ブームベースのInstagramには、1999年の来日時にリキッドルーム近くで撮影された、ユベールとギ=マニュエルが映っている短い動画がアップされている。

*注25 このDVDにはミュージック・ビデオだけではなく、各ビデオのメイキング、監督のオーディオ・コメンタリー、絵コンテなども収録。また、「Rollin' & Scratchin'」のライブ・ビデオは、見ている人が9つのカメラから好きな映像を選ぶことが可能。視聴者が監督になって、自分だけのミュージック・ビデオを作ることができる。当時まだ新しいデジタル・メディアだったDVDを駆使した、意欲的な試みだったと言っていいだろう。

*注26 トゥギャザー「Together」は、ライブ・ツアー〈Alive 2006/2007〉のアンコールで印象的に使われている。このライブでダフト・パンク以外の曲が使われたのは「Together」と「Music Sounds Better With You」のみ。また、トゥギャザーは2002年に「So Much Love To Give」という12インチもリリースしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?