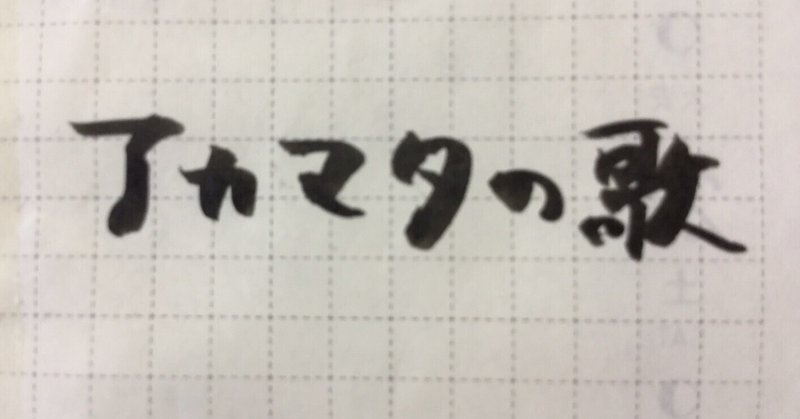

映画「アカマタの歌」

1972年に撮られた映画。50年前か。

西表島の古見というところで毎年 "アカマタ" というお祭をやるらしい。祭りを撮ったら「くるす(殺す)」ということで、結局"アカマタ"を見ることはできない。

"アカマタ"は、女人禁制で、(おそらく成人した)男だけで行われ、祭りに参加するには、毎日祈りを捧げたり、それだけでもけっこう大変らしい。

が、ときおりその"アカマタ"コミュニティーから抜ける人がおり(またはもともと参加しない?)、そうなると集落で肩身がせまい。どうやらそのセーフティネットとして、創価学会が機能しているようだった。

古見にいるならば、"アカマタ"か、創価学会か、の二社択一のようだった(例外的に、どちらにも属さない男性が1人だけいたが、「そりゃ大変です」みたいなことを言っていた)。

そのためなのか、集落の衰退によるものなのかは分からないが、"島抜け"する人もそれなりにいたが、見送る人は眼に力をこめて「それでも"アカマタ"だけは、しに帰ってくる」と言った。

身寄りをなくした親類の子どもを引き取って、「この子たちに"アカマタ"をさせるつもり」と言うおじさんと、まだ幼さの残る少年たちの「やる」。

コミュニティーに属すること、土地に根ざすこと・・・人が人として生きていくことのきびしさが凝縮されたかのようなドキュメンタリーでした。

〜 おまけ 〜

(おそらく古見ではないが)炭鉱へ出稼ぎ(?)にきていた人たちの体験談も衝撃。

まず借金を負わせ、労働せざるを得ない状況をつくり、いくら働いても借金は返せない仕組み。過酷な労働環境から逃げた者を、逃げなかった者に探し出させ、見つけたらモルヒネ。モルヒネを打つとよく働けるらしい。当然、副作用も中毒性もあるため、今度はモルヒネなしではやっていけない身体になる。もはや逃げることもできないから、働かせつづけることができる・・・

「牛久」でみた入管の状況とダブります。誰にも会えない、何もできない、そんな状況に閉じ込め続けて、精神を病んだら睡眠薬。その場しのぎの投薬だけをガンガンするから、入管してる人は薬漬けだ。

・・・て、この国に住んでいて、精神を病んでしまった人に対しても、これにほぼ近い、その場しのぎの投薬が主流のようなんだよな。その人が破綻した道筋を軽視した"治療"なんか、成立しないと思うのだけど。

炭鉱も、入管も、この国も、ぜんぶ地続きでおなじシステムなんだよな・・・えらいおじさんにだけ都合よく(「他はどうでもよろしい」という声が聞こえてくる)できておる。

あ〜・・・ヤバいなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?