家も捨て東西南北納豆汁 夏目漱石の俳句をどう読むか94

冬籠り黄表紙あるは赤表紙

解説に「黄表紙、赤表紙は江戸時代の通俗的な絵入り読み物」とある。これは黄表紙の中に赤本が含まれることから、黄表紙と赤表紙を同一視した誤解ではなかろうか。黄表紙は大人向けの読みもの、赤表紙は子供向けの絵本である……と決めつけてはいけないな。赤表紙にはいろんな種類の本がある。赤本が赤表紙と呼ばれることもあったから、まあこの辺りは以下減にしておこう。

この句は前の「古道顔色を照らし」の前、本を読んでいるところと繋がり、

黄表紙で古道顔色を照らしけり

赤表紙古道顔色を照らしけり

と、なんとも俗な本で古道が啓けたものだと笑わせる仕掛けであろう。

ちなみにこの「古道顔色を照らし」の詩は吉田松陰、藤田東湖、西郷南洲いずれかが由来で、後に(十年後)「維新の志士のように書きたい」と言い出す漱石の下地みたいなものがこの頃に培われてたのではないかと私は勝手に想像している。明治二十八年、御一新なんてついこの前の話で、江戸時代はちょいと昔くらいの感覚で、黄表紙、赤表紙もまだそこらで読まれていたのであろう。

禅寺や丹田からき納豆汁

解説に「丹田は臍の下の腹部」とある。位置的にはそういうことになるが、意味としてはツボと言っておいた方がいいだろう。

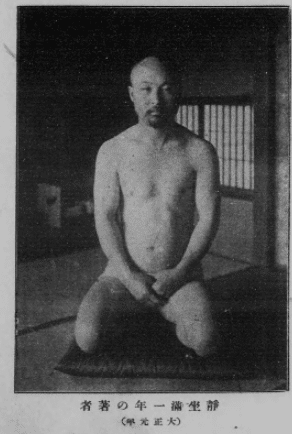

丹田に意識を集中させる呼吸法など様々なものがあり、禅でも意識されることがある。

ヨガで言えば下から三番目のチャクラ、マニプーラ・チャクラに該当すると考えられる。

原始仏教とヨガは座禅においてよじれて結びついた格好である。実際この句は「禅寺や」と詠まれているので、丹田に意識をするような座り方が指導されたということなのであろう。

何でもいいから座ってみなさい、というやり方ではなかったようだ。

では「丹田からき納豆汁」とはどういう意味になるのかというと、これが少しわからない。呼吸法と意識でおなかが温かくなるということはあるようだが、丹田が辛くなるとは普通は言われない。子規の評点は「◎」なので作意が通じている理屈にはなるけれども「からき」がどうも私には解らない。

禅寺と丹田、禅寺と納豆汁の関係は何となく理解できる。寺ではよく納豆汁が喰われるのであろう。

なるほど、鳴雪の、

納豆汁三十棒の痛みかな

など、座禅を前提にしないと解らない句だ。とうことは「からき」は納豆汁が塩辛いという意味ではなく、丹田に意識を集中することが難しいというような意味なのではなかろうか。あるは丹田に意識を集中させて座ったので、納豆汁を呑んでも丹田で味を感じてしまうよとお道化てみたものか。

どちらとも決め難いところだ。ここは解釈を保留にしよう。

東西南北より吹雪哉

こちらはほぼ解釈の余地のない句のようで、「北風ちゃうんかい!」と突っ込みを入れる余地はあるだろう。本当に東西南北から吹雪かれたら、雪が空中でぶつかって目の前が真っ白なって遭難してしまうのではなかろうか。

まあそういう激しい吹雪にあったよ、という趣旨の句であろうが、外で何をしていたの?、という句でもある。

家も捨て世も捨てけるに吹雪哉

解説によれば、この句の原型は「家も捨て人世も捨てたる吹雪哉」で、改作が誰によるものかは不明なのだそうである。

漱石の心情に寄り添えば、という話で、実は松山行きはかなり悲壮な覚悟で行われたものだという説がある。まあ、やけを起こしたような都落ちであることは確かで、そこにはこのような心情もあったのかなと思えなくもない。

それだけ大塚楠緒子に対する失恋のショックというものは大きかったわけだ、と理由を一つに絞るのはどうかと思うが、『坊っちゃん』の、

出来るならば月給を倍にして、遠山のお嬢さんと明日から結婚さして、一ヶ月ばかり東京へでも遊びにやってやりたい気がした矢先だから

こんな願望とも引き比べてみるとやはり漱石が少し気の毒になる。不思議なもので弟子の芥川と同様、手痛い失恋の後、間もなく漱石も結婚するわけだが、恋愛小説を一つしか書かなかった芥川と好対照に、恋愛小説を書き続けた漱石の痛みのほうがむしろ芥川よりも大きかったのかと考えなくもない。実際の手痛さで言えば、芥川のほうが手痛い感じがするのだが、作品への影響は性格の違いがもたらしたもの?

いずれにせよ、女にふられて都落ちまでしているのに、吹雪まで吹かれるのかい、と文句を言っているわけだ。雪女でも出てくれば少しは慰めになっただろうか。

先生のコメントも👍 pic.twitter.com/05aQO27Ljz

— 昭和の乙女だったかも知れない (@syouwa_otome) May 11, 2024

[余談]

薩長政府時代の近県、つまり間に挟まれた熊本とか、松山あたりの意識ってどんなもんだったんだろうね。江戸の人にしてみれば、薩摩や長州の田舎者が幅を利かせてきたなと言う憎々しい思いもあろうが、協力してやったのに、何だかなあという感じはあったんだろうか。結局熊本ではその不満が爆発するのだけど、漱石が見た松山はどんな感じだったのかな。薩長政府万々歳でもないような気がするんだけど、案外そういう不穏な空気みたいなものは漱石の句には出てこないね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?