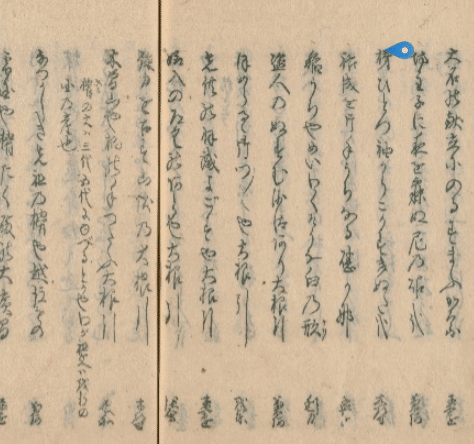

柿十一十一ほどの豊かさよ 芥川龍之介の俳句をどう読むか100

即笑

草の家に柿十一のゆたかさよ

[大正十二年十一月二日 下島勲宛]

柿が赤くて住めば住まれる家の木として 山頭火

草の家に柿をおくべき所なし緣に盛りあげて明るく思ほゆ

なぜ十一なのか考えてみる。柿十一個は多い。

柿ひとつ木守残る秋の善

一つはわびしい。

柿ひとつ袖からこかすきぬた哉

柿ひとつ買つて向ふや登り坂

柿二つは正岡子規の意味になる。

小說「柿二つ」は大正四年元旦より東京朝日新間に連載され、全二十回恰かも百日を以て完結した。晩年の子規居士を寫した作品であつて、子規文獻として逸すべきでない。

此「柿二つ」は正しく居士を書かうと思つて書いたもので、虚構を少しも加へずに事實其儘を寫生したものである。が、其れかと言つて、此一篇は子規居士を傳したものといふ事は出來ぬ。

このはやり歌を見てはっとした。

いふて御らうじませ、客一人に柿一つに客二人に柿二つ、客三人に柿三つに客四人に柿四つ。

日本の流行唄 藤沢衛彦 編日本伝説叢書刊行会 1922年

旅のあひだは、來る日も來る日も、燒栗四つ、蜜柑二つ、干柿五つ、丸柿二つ、パン一つを役人から與へられて、わびしげに食べてゐた。

喰ふ柿も亦くふ柿も皆澁し同木練柿の大枝に繩引かけて打つはづみに柿六つ七つ落ちたるを拾ひ喰へるなり、と前人の釋せるは、太繩打つさまをも知らず、强ひて事柄の連續に解を求めたるものなり。

牧溪の「柿圖」といふ名畫があり(京都龍光院藏)、柿六つ、それを墨の濃淡でかいてある。その柿の中濃淡何れのものが靑いか赤いかをたづねてみると、人によつて感ずる處がちがふ。

芥川家は大家族なのだ。これで柿が五つ六つだと誰かが遠慮しなくてはならい。昔のことだから主人がまず手を出すとして、数が足りているということはとても大切なことなのだ。

足りているところを豊かと詠むつつましさに俳味がある。これが二十や三十ではいけない。足りて少し余るくらいが豊かさなのだ。

なんぼでも落ちる柿の木のしづくして 山頭火

実際柿は熟して落ちる。それを丁寧に収穫して近所に配り、ありがたくいただく。この生活、関係性のなんと豊かなことか。

この句は

草の家に家族に余る柿十一

という意味に解釈しておこう。

梅一輪一輪ほどの暖かさ名高い句だが句意は屢々誤られて居るやうだ。元來この句は「寒梅」と題してあつて冬の句なのである-「玄峯集」にはその前書がなく、春季に入れて「此句ある集に冬の部に入たり。

ぼつかりとどこやら紅味を帶びたその花を見てゐると、冬とは言ひながらその一輪ほどの暖かさがもう感ぜられるといふのである。梅が一輪づゝ開くにつれて暖かさが增すといふ意ではない。

隨つて「梅一輪、一輪ほど」と上五で切るべきで、「梅一輪一輪ほど」ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?