芥川龍之介の『邪宗門』をどう読むか⑧ 外にどんなやり方が?

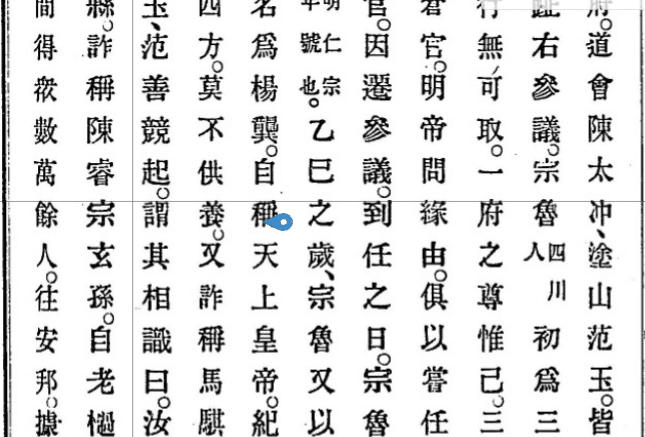

天上皇帝ときたか

するとその時、私の側にいた、逞しい鍛冶か何かが、素早く童部の手から竹馬をひったくって、

「おのれ、よくも地蔵菩薩を天狗だなどと吐かしたな。」と、噛みつくように喚きながら、斜に相手の面を打ち据えました。が、打たれながらも、その沙門は、にやりと気味の悪い微笑を洩らしたまま、いよいよ高く女菩薩の画像を落花の風に飜えして、

「たとい今生では、いかなる栄華を極めようとも、天上皇帝の御教えに悖るものは、一旦命終の時に及んで、たちまち阿鼻叫喚の地獄に堕ち、不断の業火に皮肉を焼かれて、尽未来まで吠え居ろうぞ。ましてその天上皇帝の遺された、摩利信乃法師に笞を当つるものは、命終の時とも申さず、明日が日にも諸天童子の現罰を蒙って、白癩の身となり果てるぞよ。」と、叱りつけたではございませんか。この勢いに気を呑まれて、私は元より当の鍛冶まで、しばらくはただ、竹馬を戟にしたまま、狂おしい沙門の振舞を、呆れてじっと見守って居りました。

天帝、玉皇大帝、天皇大帝という言葉はあるが、「天上皇帝」とは聞きなれない言葉だ。

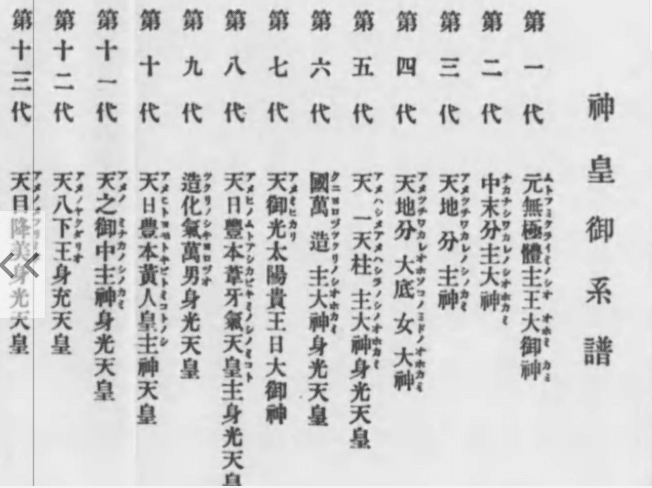

どうやら「天上皇帝」はベトナムの「為楊龔」と秋田の「無極主尊」に絞られるようだ。しかし残念ながら「無極主尊」の資料は他に見つからず、

結局「竹内文書」のようなところに辿り着く。ここは芥川が天帝、玉皇大帝、天皇大帝という言葉を避けて、神さびた偉い人という意味で「天上皇帝」という文字列を選んだと見るべきであろうか。

今日私はゴミ捨て場でしゃがんでトウモロコシを齧る長髪の老婆を見た。痴呆症だろうか。そうでないとしても何かの感覚が麻痺しているのだろう。人は誰しも老いるし、なかなか死なない。だから呆けることもあるだろう。何でもかんでも「ふーん」で賺して私の本を買わない人は呆ける確率も高い筈だ。ゴミ捨て場でしゃがんでトウモロコシを齧るようになれば、もう私の本を読むことは出来まい。

しかしそんなお婆さんが「天上皇帝」であり、女菩薩でないとは限らない。そして女菩薩が出てくるのならば『邪宗門』が切支丹もの出ないとは限らない。

くるおし・い【狂おしい】くるほしい [形][文]くるほ・し[シク]今にも気が狂いそうに、心が乱れている。「―・いまでのあこがれ」 [派生]くるおしげ[形動]くるおしさ[名]

くるおし・い【狂おしい】(くるほしい)

〔形口〕くるほし〔形シク〕(動詞「くるう(狂)」の形容詞化)今にも気が狂ってしまいそうだ。また、気違いじみていてまともでない。くるわしい。「狂おしいまでのもの思い」

くるおし‐げ(形動)/くるおし‐さ(名)

この「気違いじみていてまともでない」沙門が担ぐ「天上皇帝」「女菩薩」とは一体誰なのか?

どんな仕掛けだ?

が、それはほんの僅の間で、鍛冶はまた竹馬をとり直しますと、

「まだ雑言をやめ居らぬか。」と、恐ろしい権幕で罵りながら、矢庭に沙門へとびかかりました。

元よりその時は私はじめ、誰でも鍛冶の竹馬が、したたか相手の面を打ち据えたと、思わなかったものはございません。いや、実際竹馬は、あの日の焦けた頬に、もう一すじ蚯蚓腫れの跡を加えたようでございます。が、横なぐりに打ち下した竹馬が、まだ青い笹の葉に落花を掃ったと思うが早いか、いきなり大地にどうと倒れたのは、沙門ではなくて、肝腎の鍛冶の方でございました。

これに辟易した一同は、思わず逃腰になったのでございましょう。揉烏帽子も立て烏帽子も意気地なく後を見せて、どっと沙門のまわりを離れましたが、見ると鍛冶は、竹馬を持ったまま、相手の足もとにのけぞり返って、口からはまるで癲癇病のように白い泡さえも噴いて居ります。沙門はしばらくその呼吸を窺っているようでございましたが、やがてその瞳を私どもの方へ返しますと、

「見られい。わしの云うた事に、偽りはなかったろうな。諸天童子は即座にこの横道者を、目に見えぬ剣で打たせ給うた。まだしも頭が微塵に砕けて、都大路に血をあやさなんだのが、時にとっての仕合せと云わずばなるまい。」と、さも横柄に申しました。

へき‐えき【辟易】

(「辟」は避ける、「易」は変える意)

①驚き怖れて立ち退くこと。

②勢いに押されてしりごみすること。たじろぐこと。太平記14「その勢ひに―して河よりむかひへ引退き」。「すごい剣幕に―する」

③閉口すること。東海道中膝栗毛5「裸にされてはたまらぬと大きに―し」。「くどい説教に―する」

天諸童子という言葉はある。修験道者が唱える呪文に出てくる。ここで芥川の書いている「諸天童子」は持国天、増長天らの天王、童子は明王や菩薩を指し、諸々の仏神を指すものと解釈して良いだろうか。それとも単に諸天と童子が切れて、天上界の仏神の眷属を意味するのだろうか。

横道者にばちが当たったという構図だがここには仕掛けは見えない。ただ「不思議」である。それにしても地蔵菩薩も菩薩なので、ここには仏教信者の内ゲバしかないようにさえ見える。

この人は何がしたいのだろう?

するとその時でございます。ひっそりと静まり返った人々の中から、急にけたたましい泣き声をあげて、さっき竹馬を持っていた童部が一人、切禿の髪を躍らせながら、倒れている鍛冶の傍へ、転がるように走り寄ったのは。

「阿父さん。阿父さんてば。よう。阿父さん。」

童部はこう何度も喚きましたが、鍛冶はさらに正気に還る気色もございません。あの唇にたまった泡さえ、不相変らず花曇りの風に吹かれて、白く水干の胸へ垂れて居ります。

「阿父さん。よう。」

童部はまたこう繰り返しましたが、鍛冶が返事をしないのを見ると、たちまち血相を変えて、飛び立ちながら、父の手に残っている竹馬を両手でつかむが早いか、沙門を目がけて健気にも、まっしぐらに打ってかかりました。が、沙門はその竹馬を、持っていた画像の旗竿で、事もなげに払いながら、またあの気味の悪い笑を洩らしますと、わざと柔やさしい声を出して、「これは滅相な。御主の父親が気を失ったのは、この摩利信乃法師がなせる業ではないぞ。さればわしを窘めたとて、父親が生きて返ろう次第はない。」と、たしなめるように申しました。

その道理が童部に通じたと云うよりは、所詮この沙門と打ち合っても、勝てそうもないと思ったからでございましょう。鍛冶の小伜は五六度竹馬を振りまわした後で、べそを掻いたまま、往来のまん中へ立ちすくんでしまいました。

この人は一体何がしたいのだろうか。辻説法で摩利の教を説き弘めようとするならば、まずはトイレットペーパーや卵、麺麭やジャム、お米やマンゴーを百円で売って手懐けておいてから爽健や丹参仙を売りつければいいのではなかろうか。

がんが治るとか糖尿病が治ると宣伝して、「食品」を売ればいいのではなかろうか。

童部までを泣かせてしまったら布教どころではない。大衆はシンプルに御利益を求めるものだ。罰だけ与えられてはかなわない。

まず『邪宗門』の「邪宗」の感じはしてきた。危険で怪しい。どこか真面ではない。何処で儲けているのか、何で飯を食っているのかが解らない。

それにしても「摩利信乃法師」とは「摩利の教え」を信じる法師という文字の並びではあろうが、どうも馬琴の『南総里見八犬伝』の「犬塚信乃戍孝」を連想させる。しかしキャラクター的にはここは意味を産まない。

これはSF商法なのではなかろうか?

摩利信乃法師はこれを見ると、またにやにや微笑みながら、童部の傍らへ歩みよって、

「さても御主は、聞分けのよい、年には増した利発な子じゃ。そう温和しくして居れば、諸天童子も御主にめでて、ほどなくそこな父親も正気に還して下されよう。わしもこれから祈祷しょうほどに、御主もわしを見慣うて、天上皇帝の御慈悲に御すがり申したがよかろうぞ。」

こう云うと沙門は旗竿を大きく両腕に抱きながら、大路のただ中に跪いて、恭しげに頭を垂れました。そうして眼をつぶったまま、何やら怪しげな陀羅尼のようなものを、声高に誦し始めました。それがどのくらいつづいた事でございましょう。沙門のまわりに輪を作って、この不思議な加持のし方を眺めている私どもには、かれこれものの半時もたったかと思われるほどでございましたが、やがて沙門が眼を開いて、脆いたなり伸ばした手を、鍛冶の顔の上へさしかざしますと、見る見る中にその顔が、暖かく血の色を盛返して、やがて苦しそうな呻り声さえ、例の泡だらけな口の中から、一しきり長く溢れて参りました。

「やあ、阿父さんが、生き返った。」

童部は竹馬を抛り出すと、嬉しそうに小躍りして、また父親の傍へ走りよりました。が、その手で抱き起されるまでもなく、呻り声を洩らすとほとんど同時に、鍛冶はまるで酒にでも酔ったかと思うような、覚束ない身のこなしで、徐ろに体を起しました。すると沙門はさも満足そうに、自分も悠然と立ち上って、あの女菩薩の画像を親子のものの頭の上に、日を蔽う如くさしかざすと、

「天上皇帝の御威徳は、この大空のように広大無辺じゃ。何と信を起されたか。」と、厳かにこう申しました。

SF商法は五十年以上前から続いている。そのSFはサイエンス・フィクションの略でもなく、スペース・ファンタジーの略でもない。「新商品普及会」の略である。最新型のSF商法では、実際に「大病が治った」というOBが応援にやってくる。「治りますよ」ではなく「治りました」なのでどうも信用させられてしまう。似たようなものにガマの油売りというものがあった。

わざわざ摩利信乃法師に難癖をつけて挑みかかり、泡を吹いて倒れたところに子供まで出してきた鍛冶は昼間から何をしているのだ。揉烏帽子や立て烏帽子の貴族は暇だからいい。しかしこの鍛冶は何をしているのだ。働かなくても食べて行けるのか?

FIREなのか? それにしても昔はfireって昔は「首にする」という意味だったのに、わざわざ「Financial Independence, Retire Early」でFIREってなんか紛らわしくないか?

いや、なんだか紛らわしいのだ。糞も摩利も天上皇帝も諸天童子も。そしてこの鍛冶の親子もサクラなのか何なのか紛らわしい。

さてこの後見物客が買わされるのは蒲団なのか電気の椅子なのか、それとも万病に効くクリームなのか、まだ誰も知らない。何故なら私がまだここまでしか読んでいないからだ。

[余談]

徘徊老人を見かけたら警察に知らせてもいいようだ。近くに交番があったのにそのままにしてしまった。

明日もトウモロコシを食べていたら警察に知らせようか。

歯が丈夫そうだからほっておいても良いか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?