二段階で過去へ 芥川龍之介の『疑惑』をどう読むか②

するとある夜の事――それは予定の講演日数が将に終ろうとしている頃であった。私はいつもの通りランプの前にあぐらをかいて、漫然と書見に耽っていると、突然次の間との境の襖が無気味なほど静に明いた。その明いたのに気がついた時、無意識にあの別荘番を予期していた私は、折よく先刻書いて置いた端書の投函を頼もうと思って、何気なくその方を一瞥した。するとその襖側のうす暗がりには、私の全く見知らない四十恰好の男が一人、端然として坐っていた。実を云えばその瞬間、私は驚愕――と云うよりもむしろ迷信的な恐怖に近い一種の感情に脅かされた。また実際その男は、それだけのショックに価すべく、ぼんやりしたランプの光を浴びて、妙に幽霊じみた姿を具えていた。が、彼は私と顔を合わすと、昔風に両肱を高く張って恭しく頭を下げながら、思ったよりも若い声で、ほとんど機械的にこんな挨拶の言ことばを述べた。

「夜中、殊に御忙しい所を御邪魔に上りまして、何とも申し訳の致しようはございませんが、ちと折入って先生に御願い申したい儀がございまして、失礼をも顧ず、参上致したような次第でございます。」

大正八年の十年前は明治四十二年頃。明治四十五年の『彼岸過迄』では田川敬太郎の下宿に赤々と電灯がともる。しかし明治四十一年に書かれた『三四郎』の下宿ではまだ電気を引いておらず、翌年の明治四十二年の『それから』の代助の家の居間にようやく電燈がともる。翌年の『門』の宗助の家にも電燈はある。しかし代助の家にあった電話はない。芥川はここで「ランプの前に書見」という様子を書いている。これが明治二十八年の漱石の句だと、

長き夜を唯蝋燭の流れけり 漱石

ランプではなく蝋燭になるのである。いずれにせよ十年前のランプというのは絶妙な時代設定であるということが解る。まさに時代を見よ、と芥川が合図しているところだ。

そのランプの効果の中にぬっとあらわれる男、先に「もし」と声でもかけていたらいささか不気味さは薄れていたものを、ここはまず姿を見せて驚かす。全く見知らない四十恰好の男が突然部屋にいたらそれは怖いだろう。六十より四十が怖い。

そもそも全く見知らないということは、世話を焼いてくれる別荘番の夫婦者ではないということだ。客だとして、まずは別荘番の夫婦が取り次いで、これこれの者が面会に参っておりますが、と申し出るべきであろう。その段取りが何故すっ飛ばされているのか、と考えた時、やはり最悪のケースを想定してしまうものなのではなかろうか。

あるいはこの時点でこの全く見知らない四十恰好の男は殆ど幽霊である。足音も襖の開く音もなく、部屋の中にいたのだから。

ようやく最初のショックから恢復した私は、その男がこう弁じ立てている間に、始めて落着いて相手を観察した。彼は額の広い、頬のこけた、年にも似合わず眼に働きのある、品の好い半白の人物だった。それが紋附でこそなかったが、見苦しからぬ羽織袴で、しかも膝のあたりにはちゃんと扇面を控えていた。ただ、咄嗟の際にも私の神経を刺戟したのは、彼の左の手の指が一本欠けている事だった。私はふとそれに気がつくと、我知らず眼をその手から外さないではいられなかった。

半白……ごま塩頭

仮にこれを明治四十二年頃の話だと仮定して鑑みるに、この当時はまだ旋盤工というものはいなかった筈だ。金属部品の加工工場ができるのはずっと後のことで、職業上の事故で指を落とすことは稀であった筈だ。

一方やくざ者のけじめとしての指詰めは神田伯山の『清水次郎長』に見られるようだが、どこまで古いものかは解らない。昭和二十年代には確実にあったようだが、明治四十二年頃左の手の指が一本欠けているという事がどのような意味を持つのかは定かではない。

「何か御用ですか。」

私は読みかけた書物を閉じながら、無愛想にこう問いかけた。云うまでもなく私には、彼の唐突な訪問が意外であると共に腹立しかった。と同時にまた別荘番が一言もこの客来を取次がないのも不審だった。しかしその男は私の冷淡な言葉にもめげないで、もう一度額を畳につけると、相不変朗読でもしそうな調子で、

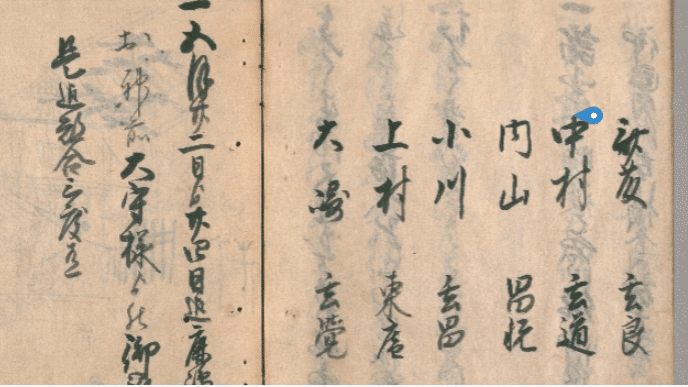

「申し遅れましたが、私わたくしは中村玄道と申しますもので、やはり毎日先生の御講演を伺いに出て居りますが、勿論多数の中でございますから、御見覚えもございますまい。どうかこれを御縁にして、今後はまた何分ともよろしく御指導のほどを御願い致します。」

中村玄道、どこにでもある名前だ。新選組にもいた。もう少し凝った名前にしてもいいところを、ここは敢えてありふれた名前にしたという所か。何か手抜きをした感じがないではないが、まだその狙いはつかめない。青空文庫では「なかむらげんどう」とルビがふられている。1920年の『影燈籠』ではルビがない。「はるみち」などと読んで読めなくはない。

私はここに至って、ようやくこの男の来意が呑みこめたような心もちがした。が、夜中書見の清興を破られた事は、依然として不快に違いなかった。

「すると――何か私の講演に質疑でもあると仰有るのですか。」

こう尋ねた私は内心ひそかに、「質疑なら明日講演場で伺いましょう。」と云う体の善い撃退の文句を用意していた。しかし相手はやはり顔の筋肉一つ動かさないで、じっと袴の膝の上に視線を落しながら、

「いえ、質疑ではございません。ございませんが、実は私一身のふり方につきまして、善悪とも先生の御意見を承りたいのでございます。と申しますのは、唯今からざっと二十年ばかり以前、私はある思いもよらない出来事に出合いまして、その結果とんと私にも私自身がわからなくなってしまいました。つきましては、先生のような倫理学界の大家の御説を伺いましたら、自然分別もつこうと存じまして、今晩はわざわざ推参致したのでございます。いかがでございましょう。御退屈でも私の身の上話を一通り御聴き取り下さる訳には参りますまいか。」

エピソードトークに貧したタレントならばいざ知らず、他人の身の上話など誰が聞きたいものか。それに倫理学界の大家に向かって善悪とも先生の御意見を承りたいとうことは、手相見に手相を見ろと言っているようなもの。質疑よりたちが悪い。

しかも二十年前の話ということは、仮にこれが明治四十二年だとした場合、明治二十二年、つまり大日本帝国憲法発布の頃、国内の反乱や内戦が落ち着き、明治政府が近代国家たらんとする時期だ。夏目漱石の学生時代。芥川龍之介はまだ生まれていない。芥川は明治二十五年生まれなので、未知の遠い昔だ。

そんな話を何故今更?

そう思えばそもそも「今ではもう十年あまり以前になるが」とはじめられた『疑惑』そのものが今更という話なのである。何故十年前? という話がさらに二十年遡る。

私は答に躊躇した。成程専門の上から云えば倫理学者には相違ないが、そうかと云ってまた私は、その専門の知識を運転させてすぐに当面の実際問題への霊活な解決を与え得るほど、融通の利く頭脳の持ち主だとは遺憾ながら己惚れる事が出来なかった。すると彼は私の逡巡に早くも気がついたと見えて、今まで袴の膝の上に伏せていた視線をあげると、半ば歎願するように、怯ず怯ず私の顔色を窺いながら、前よりやや自然な声で、慇懃にこう言葉を継ついだ。

「いえ、それも勿論強いて先生から、是非の御判断を伺わなくてはならないと申す訳ではございません。ただ、私がこの年になりますまで、始終頭を悩まさずにはいられなかった問題でございますから、せめてその間の苦しみだけでも先生のような方の御耳に入れて、多少にもせよ私自身の心やりに致したいと思うのでございます。」

noteに書くか、いのちの電話に話せばいいじゃないかと思う。noteに書けば記事を読みもしない人からスキが貰えるかもしれない。やはり押しかけてきてまで話を聞かせたいとは、どれだけ図々しいんだと思わずにはいられない。私の経験では押しかけてくる人の大半が金目当てだ。

こんなのばかりだ。そんなに金が欲しければ、勝手に投資でもすればいいのに。なんとか他人から金をもぎ取りたいという人がうようよいる。しかし大正八年はまだ平和だ。

こう云われて見ると私は、義理にもこの見知らない男の話を聞かないと云う訳には行かなかった。が、同時にまた不吉な予感と茫漠とした一種の責任感とが、重苦しく私の心の上にのしかかって来るような心もちもした。私はそれらの不安な感じを払い除けたい一心から、わざと気軽らしい態度を装よそおって、うすぼんやりしたランプの向うに近々と相手を招じながら、

「ではとにかく御話だけ伺いましょう。もっともそれを伺ったからと云って、格別御参考になるような意見などは申し上げられるかどうかわかりませんが。」

「いえ、ただ、御聞きになってさえ下されば、それでもう私には本望すぎるくらいでございます。」

それでもこの倫理学界の大家は突然現れた男の話を聞いてやるらしい。まあ聞いてやることは最初から解っていたわけだから、聞くは聞くとして、どうも少し枕が長かった。

となると、この語りのスタイルと、枠構造、つまりいきなり中村玄道が過去を語り始めないという設定にどんな意味があるのかと考えながら読まないといけないことになる。

ずんずん先に行きたいが。指が痛いので今日はここまで。

そういえばここまでで名前を名乗ったのは中村玄道唯一人。つまりこの名前には意味があることになる。名前に意味?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?