弁慶に海鼠の春は候まじ 夏目漱石の俳句をどう読むか43

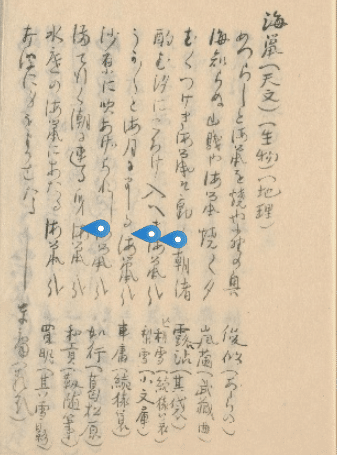

海鼠哉よも一つにては候まじ

凄い句だ。「海鼠哉」がいきなり頭についている。

おしりが「海鼠哉」は珍しくもない。しかし頭に「海鼠哉」とやられると、「え? 何が?」となってしまう。それから「よも一つにては候まじ」と破調で来るところがいかにも手馴れている。

……と思えば原句は「やよ海鼠よも一つにては候まじ」で、これを子規が添削したようだ。かなりの改作だ。それで評点が「◎」というあたりが子規の憎めないところか。自分のアレンジを自分で褒めている。しかし出来上がった句は悪くない。

思うに日本文学の伝統の中で、個人の作というものにこだわり始めたのは近代以降の話で、江戸点取り俳諧にしても歌合せにしても、評価を含めた共同制作的なところがある。実際こうした添削という作業によって完成された句も共同制作である。そういうものが以降どんどん廃れていく。芥川の句を高浜虚子は直さない。何かそのあたりで俳句というものの性質が大きく変化してしまったようながする。

初台の大きなカキフライのように何個かの海鼠が集まった料理が出てたのかと思えば、解説には「大きな海鼠を見て、まさか一匹ではあるまいと判断」とある。

そういうことのだろうか。特大海鼠フライではないのか。

なにしろこの句も一人で孤独に創られたものではない。共同作業なのだ。

生きながら一つに氷る生海鼠哉 芭蕉

又動物の陰莖料理も珍料理に數ふべきものと思はれますが、我邦では或る目的を以て膃肭臍の陰莖を食ふことが流行して居りますが、支那人は膃肭臍のものを食はないで、最も貴ぶのは······驢馬の陰莖料理·····支那で驢馬の陰莖を貴ぶのは之れを以て海鼠料理の代用をなすためであります。ナマコは首なく、尾なく、目なく皮骨なく、黑綠色をした長さ五六寸、不得要領の肉塊であります。ナマコは首なく、尾なく、目なく皮骨なく、黑綠色をした長さ五六寸、不得要領の肉塊であります。

木下謙次郎講演録

文化研究社 1927年

あるいは漱石の詠んだのは·驢馬の陰莖料理なのではなかろうか。これなら「ワカルカ」と添えられた意味が解る。

淋しいな妻ありてこそ冬籠り

漱石は握り金玉するしかない。

芥川龍之介の「握り金玉」とは何か|小林十之助 @mokuhyokabuka #note https://t.co/Vc5TkDOVEB

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) February 22, 2024

このストレートな句はいちいち曲解しなくともよいだろう。漱石もセックスがしたいのだ。

弁慶に五条の月の寒さ哉

弁慶といえば一度しかセックスをしなかったことで有名である。そんな弁慶に我が身をなぞらえ、ああセックスがしたいな、月が寒々しいなと嘆いている句と読める。

そういう意味においては、

やよ海鼠よも一つにては候まじ

この句は「おい、おれの巨大な海鼠よ、まさか一回きりではあるまいな」と詠んでいるように解釈できなくもない。これなら「ワカルカ」と添えたくもなる。

行春や候二十続きけり

この句は一瞬意味が通じなかった。解説の原句を見てやっと意味が分かった。

妹が文候二十続きけり

彼女からの手紙には「候」の文字が二十ばかり続いていたよ、という意味であろう。子規の直しによりかなり分かりにくくなっている。

つまり?

大塚楠緒子から畏まった手紙が届いた?

まさか清からでもあるまい。この時期「妹」と呼べるような異性の存在があったかどうかは定かではないが、なんにせよ、漱石が淋しがっていてセックスをしたいのだ、ということだけは解った。

子規は「そんなもん本当はおらんやろ」とばかりに「妹が文」をバッサリ削っている。まあ、いなかったんじゃないかな。

[余談]

秋風のはらへば露のあともなしはぎの上葉はみだれてぞ散る

是れを月と解く也、心は上の句、露のあと無ければ、つ文字也、下の句、萩の上のはを散らせば、き文字殘る故に月と成る

上田万年, 松井簡治 著富山房 1929

こんな中御門院勅製謎の御歌のような仕掛けは案外見逃しているかもしれない。「候」に「早漏」がかかっているかもしれないとか、「妻」と「才」がかかっているかもしれないとか、一応は考えてみるのだがあまりに勘繰ると頓珍漢な解釈になりそうで遠慮している。

しかし海鼠はね……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?