芥川龍之介の『古千屋』をどう読むか① 改元なんて怖くない

樫井の戦いのあったのは元和元年四月二十九日だった。

昭和二年五月七日に書かれたとされる『古千屋』はまたおかしなことをやってくる。あと何日かで死んでしまうのに。

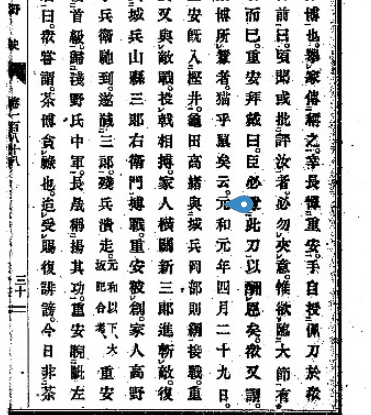

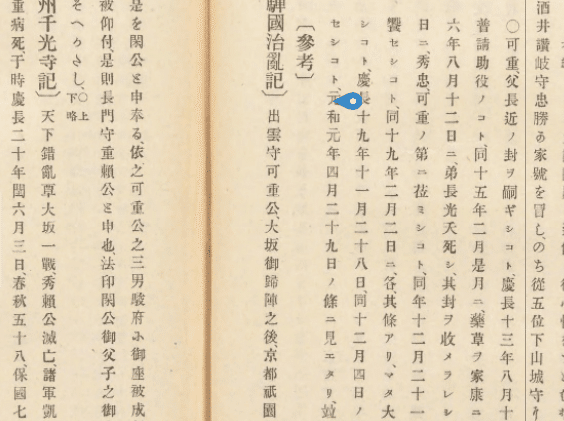

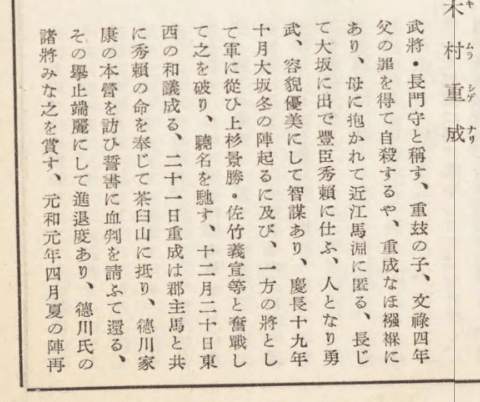

どうも芥川龍之介には「改元」というものが引っかかっているようで、大正が昭和に変わったことに納得がいかないのか、元和元年四月二十九日などと書いてしまう。これは森鴎外が『堺事件』で、

明治元年戊辰(ぼしん)の歳(とし)正月、徳川慶喜(よしのぶ)の軍が伏見、鳥羽に敗れて、大阪城をも守ることが出来ず、海路を江戸へ遁(のが)れた跡で、大阪、兵庫、堺の諸役人は職を棄てて潜(ひそ)み匿(かく)れ、これ等の都会は一時無政府の状況に陥った。

「明治元年戊辰(ぼしん)の歳(とし)正月」と書いたひそみに倣ったものであろうか。言わずもがなこれは明治元年ではなく慶応三年が正しい。同じ意味で「元和元年四月二十九日」は慶長二十年四月二十九日である。

芥川は『糸女覚え書』において「霜女覚書」のいかがわしさを指摘している。そして自分でも「十四世紀の後半において、日本の西南部は、大抵天主教を奉じていた」とかなり無茶なことも書いている。

それは勿論、『寒山拾得』の亜空間を作り出した意図や、

あるいは『歯車』の漢学者に「春秋」のいかがわしさを説く「僕」が「荘子」と「韓非子」を取り違えるようないかがわしさと直結させるべきではないことだ。

まてよ。

確かに芥川は「十四世紀後半」と書いている。

鴎外も「明治元年」と書いたことは間違いなかろう。そして、

ん?

なんだこれ?

なるほど、「元和元年四月二十九日」はあるなあ。

慶長二十年四月も両方ある。改元なんて怖くないということか。

次にいこう。

次。

[余談]

なるほど、これだと解らないな。

江戸時代の天皇家の領地は、3万石しかなかった😲

— ぼくちゃん (@djR61A2bmS4AOP0) June 9, 2024

徳川将軍家は、天皇家を徹底して弱体化させ、「生かさず殺さず」の状態に追いやる

天皇が表舞台に出てくるのは、明治維新以降

天皇家が政治権力を握ろうとしたときは、いつも大失敗している(後白河法皇・後鳥羽上皇・後醍醐天皇) pic.twitter.com/dRmJUWQNzI

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?