「やり直しの日本近代文学」追記案

-1 坪内逍遥が夏目漱石を産んだ

逍遥は明治二十二年に小説を止めた? 『吾輩は猫である』は逍遥のパロディ? 理屈屋逍遥 英文学の紹介者

0 幸田露伴は唯の物知りではない

テロリストの殺気 堂々たるアイヌ政策批判 寺田寅彦と気の合う露伴 辞書から始める人 薮蕎麦は書き間違い

-1 坪内逍遥が夏目漱石を産んだ

逍遥は明治二十二年に小説を止めた? 『吾輩は猫である』は逍遥のパロディ? 理屈屋逍遥 英文学の紹介者

逍遥は明治二十二年に小説を止めた?

坪内逍遥の名前は『小説神髄』『当世書生気質』の作者として誰でもが嫌でも覚えさせられていることであろう。二葉亭四迷が『浮雲』という小説を書いたことを知らない大学生はまあ存在しないであろうし、坪内逍遥が近代文学の発展に寄与した人だということもまず当たり前のこととして知られていよう。

そして坪内逍遥がシェイクスピアの個人翻を成し遂げたことも、また広く知られているであろう。

しかし案外知られていないのは坪内逍遥がいつまで小説を書き続けていたかということだ。

1889年(明治22年)に徳富蘇峰の依頼で『国民之友』に「細君」を発表して後は小説執筆を断ち、1890年(明治23年)からシェイクスピアと近松門左衛門の本格的な研究に着手。

ウィキペディアにはこう書かれている。坪内逍遥の小説としては、

『一読三嘆 当世書生気質』1885年(明治18年)

『未来の夢』1888年

『妹と背鏡』1889年

『細君』1889年

この四作品しか紹介されていない。従ってこの記事をそのまま信じている人も多いのではあるまいか。しかしこれは端的な誤りである。坪内逍遥はその後も確かに小説を書いている。

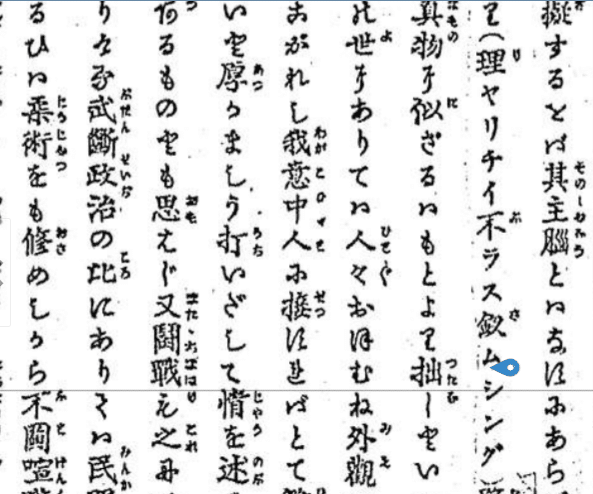

『細君』に次いで『壹圓紙幣の履歷ばなし』が二十三年二月『讀賣』に出た。これは、後に『春廼家漫筆』のうちに收められた。花袋が「遺遙は『細君』以後、小說に筆を絕つた。」と云つたのは間違ひである。『壹圓紙幣の履歷ばなし』以後に及んで、筆を斷つたわけである。『壹圓紙幣の履歷ばなし』は、夏目激石の『吾輩は猫である』と略ぼ同趣のもので、其の先驅となつたのである。

ウィキペディアには『壹圓紙幣の履歷ばなし』のことは書かれていない。では実際に『壹圓紙幣の履歷ばなし』という小説があるかどうかと言えば、確かに国立国会図書館デジタルライブラリー内にデータが残されていた。『壹圓紙幣の履歷ばなし』という作品はあり、これは間違いなく小説だ。

これが『春廼家漫筆』のうちに收められたことにより、その他の随筆として分類され『坪内逍遥選集』に収められる。そのことで余計に『壹圓紙幣の履歷ばなし』が目立たなくなっているという事情が考えられる。

本人の自覚としても『壹圓紙幣の履歷ばなし』を小説に含めている。

『該撒奇談』で小說めいたものを書きはじめて「細君」や「松の內」や「春のや漫筆」で、其脈の筆を收めたのが、十七年から二十二三年、これが私の戯作時代

しかし「夏目激石の『吾輩は猫である』と略ぼ同趣のもので、其の先驅となつたのである」というあたりはどうであろうか。

『吾輩は猫である』は逍遥のパロディ?

坪内逍遥の『壹圓紙幣の履歷ばなし』が『吾輩は猫である』と略ぼ同趣のもので、其の先驅となつたのであるといわれる理由としては、次の二つのポイントが挙げられる。

・壹圓紙幣が「吾等」と自称し、人間を批判的に観察する

・博識と滑稽が意識されている

講釋は異なものなれど、夫の家人の眼の中には英雄無し、といひし古人の言葉は、講釋は異なものなれど

我れまづ我れに媚びて他の媚にのせらる、と古人が言はれしと聞きしが寔に然り。

シセロとかいふ古人「朋友の交は我喜びを倍にし我悲みを半をとにす」といはれしとやら。

理屈を言えば子猫にしろ紙幣にしろ古人の言を知るには書を読まねばならず、いずれも現実にはあり得ないのだが、仮に坪内逍遥が博識な紙幣が語る小説を書いていたとしたら、その十五年後に夏目漱石が博識な子猫を描くことには苦労はない。悪く言えば紙幣に身をやつしたところでついつい自分の博識が出たということにはなるのであろうが、それを「夏目激石の『吾輩は猫である』と略ぼ同趣のもので、其の先驅となつたのである」という捉え方をされたとしてそう大きく反論は出来ないだろう。

凾館より札幌、札幌より秋田、秋田より仙臺と渡りあるき、一圓紙幣の名さへ一圓すへいと呼ばるゝまでに田舎び、日に月に開けゆくといふ東京の繁昌は夢にだも見ず、或時は松島、或時は鹽竈と、同じあたりのみをゆきかよひせしが、或年夏、突然仙臺の舊里に戾りて、……

これは明らかに滑稽を狙っている。そもそも一円紙幣が履歴を語るという設定そのものが、ここでは自己戯画化が使われている。これは吾輩を躍らせるのと同じやり口だ。

そういう意味ではアイデアが似ている、とは言える。しかしパロディ云々の話でいえば既に盛んに言われているように、シャルル・ペローの『長靴をはいた猫』、エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマンの『牡猫ムルの人生観』などもっと近似した作品がある。

さらに

又此人(山東京山)の作に「朧月猫の草紙」と云ふがあつて、猫同士の交りや猫が人に對する心持等を人間風に叙寫し、書樣は猫の顔に人の衣裳を着せ、且起ち居も人の如くさせて居て、一寸可笑い双紙である。

因て思ふに近日大評判の漱石氏が「吾輩は猫である」の作も其種子は既に六十年の昔に蒔かれて居るので、賴朝の覇業は實に欽仰すべきだが賴政首倡の功も亦沒すべきでない。

山東京山は山東京伝の弟子である。おそらくこういった見立て、「何々は何々のパロディ」という解釈は情報が増えて行けばいくほど候補が挙げられるものなのであろう。単に擬人化滑稽小説ということになると、『鉄槌伝』が起源だと言えなくもない。

確かに『壹圓紙幣の履歷ばなし』は『吾輩は猫である』と似ているところがなくはない。しかしあくまでいえるのはそこまでだ。盗作だと騒ぐことではない。

理屈屋逍遥

夏目漱石と言えば誰しも「文学士でありながら小説家となり、世間を驚かせた」という印象があろう。しかし十一年前に「文學士春の屋おぼろ」が同じように世間を騒がせたことはまるでなかったことになってしまっている。「文學士春の屋おぼろ」(坪内逍遥)の看板は書肆に重宝され広告に用いられた。

しかし現在の読者を本当に驚かすのは「文学士坪内雄蔵」の名で出された『小説神髄』の中身の方ではなかろうか。

古今東西の小説を逍遥し分類する。それは勿論漱石の『文学論』的な深さはないものの、「神髄」と宣言するだけの気迫を感じる実に幅広いものである。漱石が文学の第一の目的はさておき第二の目的は幻惑であると述べたのに対して、坪内雄蔵は小説の目的は人の文心を娯ましむるにあり、と断ずる。漱石の「F+f理論」ほど知られてはいないものの、『小説神髄』には「リアリチー+サムシング理論」がある。

事実そのままでは小説にはならない。言われてみれば当たり前のようなことながら、サムシングという発見は驚くべきものではなかろうか。まず文学理論があり、そこから小説を書き始めた稀有な例として漱石が取り上げられることは盛んだが、坪内逍遥こそがまず理屈があって実践を始めた作家としてもっと注目されてもいいのではなかろうか。『小説神髄』は出版年こそ『一読三嘆 当世書生気質』の後に位置するものの、その内容からして一二年の研鑽で書きうるものではない。

坪内逍遥こそは明治のインテリゲンチャの始祖であり、日本近代文学における最初の理屈屋である。

英文学の紹介者

近世文学思想の源流 : ルネサンス乃至ロマンチシズム

坪内雄蔵 述早稲田大学出版部 1909年

英文小学読本 巻之1

坪内雄蔵 訳香雲書屋 1885年

英文評釋

坪内雄藏 講述東京專門學校出版部 1900年

文学入門

坪内雄蔵 講述早稲田大学出版部 1907年

通俗倫理談

坪内雄蔵 著富山房 1913年

實踐倫理講話

坪内雄藏 講述東京專門學校出版部 1900年

中古史

坪内雄藏 講述東京專門學校 1900年

英文学史

坪内雄蔵 講述東京専門学校 1901年

十九世紀仏国文学思潮

ペリッシエー 原著||坪内雄蔵 解説早稲田大学出版部 1904年

何か英文学について調べていて坪内雄蔵に行き当たらないということはない。勿論そこは漱石にも意地があり、坪内逍遥が言及していないオルノーコなどを『三四郎』で持ち出しては見るものの、英文学に関して網羅的、系統的に語った文学士としての坪内逍遥の功績はすさまじいものである。

その坪内逍遥が自らの創作を止めてまで、英文学史上の一人の天才、シェイクスピアの個人訳に生涯を捧げたことは実に興味深い。

逍遥のシェイキスピア全集の副題には「沙翁復興」とある。逍遥は何としてもシェイクスピアを現在の日本によみがえらせなくてはならないと覚悟したのだ。

人が生きている間にできることは限られている。シェイクスピアを翻訳しながら、プロ野球の選手にはなれない。ドストエフスキーを翻訳しながら巨人のエースだった江川卓が唯一の例外なのだ。それどころかたいていの人は坪内逍遥どころか夏目漱石作品さえ読まないで死んでしまうのだから。

とにもかくにも坪内逍遥は日本の読者にシェイクスピアを届けることに注力した。その点、夏目漱石は英文学の研究者ではありながら、英文学を日本の読者に紹介する気はさらさらなかった。坪内逍遥は自分が小説を書くよりもシェイクスピアの翻訳を残した方が日本人の為になると考えたのであろう。夏目漱石はその逆で、自分は翻訳などよりも創作に専念するべきだと考えたのであろう。

坪内逍遥のおかげで江戸言葉のシェイクスピア劇というものが出来上がり、漱石からはチクチク揶揄われているが、あれはあれでなかなか味わい深いものである。

0 幸田露伴は唯の物知りではない

テロリストの殺気

幸田露伴のマスイメージはどんなものであろうか。近代文学の黎明期、紅露時代と呼ばれる一時代を築き、代表作『五重塔』で知られる文豪。ここまでは教科書的に誰でも知っているところで、その次に少しは本を読んだ人にとっては「博識」という言葉が浮かぶのではあるまいか。

しかし幸田露伴の初期作品には確かに剣呑な気配があるのだ。『長語』の物凄い脅し文句は、いかにもテロリストのそれである。

現在僕なども今諸君の目に觸れぬ某處に虎や熊の十匹二十匹は殺せるほどの藥を持つて居る。まあこんな種類の極手を下し易い簡單な毒殺法ばかりても僕が知つて居るだけで少くとも二三百はある。また我日本の法律で罰せられない殺人法、まだ何人にも發明されない殺人法も僕は知つて居る。自分は或る自分の利益の爲め、或は友人の利益の爲め、若くは一家一國の利益の爲めには、一人、二人、五人、十人乃至五十人、百人、千人、萬人までも、自分を安全なる地位に於て必ず殺し得る工夫を案じ得られると、堅く信じて居るのである。若諸君の中に不倶戴天の親の仇敵か、怨み重なる憎つくき仇を有する人があつて、これを殪さんが爲めに僕に一臂の力を假らんと云ふならば、僕は僕の一身を犠牲に供さないで容易く仇敵を殺得るといふことを請合ふ。

何に怒ってか、幸田露伴は当初反体制の意識を隠そうともしていなかった。

堂々たるアイヌ政策批判

ゆんづるを番へて、忘るるばかり引絞りしが、矢聲鋭く切つて放つ途端に弓弦ふつゝり切れて矢はあらぬ方に落散へたり。沙良泉怒つて弓を投げ棄て、たり。弓は卑怯なる道具なり、男兒が人を殺すには斯こそ爲れ、と云ひも果てふりかぢず、大刀を引拔いて眞向に振翳し、敵を望んで走せ向へば、古丹比留も弓を投げ棄て、大刀引拔き、敵に走せかかり、先を爭つて薙立て薙立て、不意を喰って狼狽へ騒ぐを追い責め追い責め、其処彼処に斬り捨てたり。

この『雪紛々』は前書きにあるように明治二十一年に読売新聞に連載していたところ政府に忌諱され、発行停止処分を受け、中断したものを幸田露伴と堀内新泉が話し合って書き継いだものである。従って第十四章までが幸田露伴の作、第十五章以降は幸田露伴の腹案を堀内新泉が作品に仕上げたと考えてよいだろう。

そして「語らうか蝦夷のむかし、語れば恨みに聲も立たぬなるべし、書うか其恨み、書かば悲しみに筆も凍るべし」という、明確にアイヌ寄りの立場から書かれた作品である。靜雁村の山奥、朱魔珊の川の畔から物語は始まる。病気の友人の母親の為に薬草の「ウベウ」を捜し歩くアイヌ青年が現れる。度々夫役に取られるが待遇が悪いと嘆く。青年の名は沙具沙允。その友恩菱ははっきりと日本人を罵る。

汝と我とは仕合せに呑空様に從つていろはも習へば大概の物の道理も覚へた者、道理の違つた事に屈するわけは無い、どう考へても彼等はアイヌを苦しめる馬鹿役人、無理非道に夫役を當て、我儘勝手に人を使ふ似非役人は仮令汝の貧に逼るも繁々夫役を當らるるからの事、忌々しうて腹が立つ。

幸田露伴は日本政府のアイヌ政策に腹を立てていたのだ。今では忘れられているが、北海道開拓とアイヌ政策と、結果しての日露戦争は日本帝国における最重要課題であった。失敗すれば北海道がとられてしまいかねない。しかしそれはあくまで日本帝国の理屈である。明治二十一年は明治宮殿が出来た年、大日本帝国憲法発布の前年である。その時代にアイヌの豪傑たちが松前藩の蝦夷討伐隊二千人を蹴散らす話を書くのは相当な覚悟である。言ってみればこれは殆ど小説と云うテロである。

寺田寅彦と気の合う露伴

幸田露伴はとにかく博識である。それはよく知られていることなのでここでは敢えて触れない。知られていないこととしては案外科学者の寺田寅彦と縁があり、気が合っていたということだ。

その時にもう一つ虫送りの話が出たそうである。地方によっては、鉦だの太鼓だのを盛んにたたいて練り歩くことがあるが、音波によって虫を殺すか追うかすることが可能であるかという質問である。それにも寺田先生ははっきりした返答はされなかったそうである。しかし『鐘に釁る』から半年ばかり後に書かれた随筆の中に、『音の世界』という短文がある。初めに「音の触感」に関する研究の報告の紹介があって、そのあとに呪文によって蚊柱を呼び下ろすという子供の頃の経験の追憶が書かれている。呪文の中の「むーん」という声が多分蚊の羽根にでも共鳴して、それが、蚊にとって挑戦或いは誘惑としての刺戟を与えるのではなかろうかという話である。音波によって虫を退治するという露伴先生の仮想とは直接の関係はないかもしれないが、似たところのある話である。

虫送りなど非科学的なものだ、と長らく信じられてきた。しかし幸田露伴は「音波によって虫を殺すか追うかすることが可能であるか」と考える。信じる信じないではなく、実際はどうかと考える。

この「音波によって虫を殺すか追うかすることが可能であるか」問題に関しては、様々な機器やアプリが販売されているにも関わらず「科学的根拠はない」という言説が流布されてきたところ、現代の魔法使いこと、天才(変態)落合陽一率いるピクシーダストテクノロジーズ株式会社の農研機構が2022年5月23日「害虫に超音波を用いた振動を与えて撃退!」という研究成果を発表した。

これで寺田寅彦と気の合う幸田露伴の科学的なところがようやく評価できる状況になったわけである。

落ちさまに虻を伏せたる椿哉 漱石

寺田寅彦はこの句の解釈から牡丹がうつ伏せに落ちる可能性を真面目に研究し「空中を落下する特殊な形状の物体の運動について━━椿の花」というタイトルの英文の論文として昭和八年に発表している。

幸田露伴は科学者ではないが、科学者的な間隔も持ち合わせた文豪だったのだ。

辞書から始める人

幸田露伴という作家が特別な存在であるのは、とにかく徹底しているところだ。例えば坪内逍遥や夏目漱石は英文学を研究し尽くして、小説とは何ぞやと理屈を組み立てて書き始めたので偉いと思う。要するに骨組みが出来ている。では幸田露伴はどうかと言えば、ほぼ唯一、辞書から始める人だから偉い。このことも大方の人は知らないだろうから、改めて確認する意味があろう。

しかし辞書から始めるとはどういうことかと思う人もあるだろう。実はそのまま文字通り辞書から始めているのである。

幸田露伴がいかほどの努力を重ねたものかと、その一部を覗いてみればまさしく愕然とする。例えば『水上語彙』(幸田露伴 著智徳会 1897年)には倭寇のことを書こうとして、ならば水上のことを色々知らねばならぬと思い、自家用に共せんとして任意に編纂しました、というような前置きがある。

アから始めている。アから始めるということは、一通り調べ尽くすということだ。つまり取材してたまたま拾えた言葉を要所要所に挟み込めばいいということではなくて、一つの特殊な言語空間を丸々獲得する……それはどうしても不完全なものにならざるを得ないと知りつつ、その不可能性に挑むという努力だ。幸田露伴に『運命は切り開くもの』『努力論』と言った作品があるのも頷ける。

予もと舟楫の事を知らず、加ふるに舟楫の事を記するの書甚だ乏しきを以てす、錄するところ自ら解する能はざもの無きにあらず、博雅の君子の教によりて訂正增補の幸を得んことを望むや甚だ切なり。

前書きにはこうある。これを努力というのだろう。ここまでの努力をして初めて『運命は切り開くもの』といい得たのだろう。こうして約七万六千語の辞書が出来上がる。倭寇を書こうとして、徹底的に水上の事を調べる。辞書から始める。

そんな文豪が本当に存在したのだ。

薮蕎麦は書き間違い

「ざる」は籔であるから、よせばよいのに物しり顏の男が「籔蕎麥」とそばやの看板かなんぞに書いたのを、むづかしい字の讀めない世間の人が「やぶそば」と讀んでしまつた「やぶ」は藪である。

幸田露伴は唯関心事を調べるだけの知識人ではなかった。兎に角やたらと物知りなのである。

唐の則天武后は驕慢のあまりに、勝手な造字をした。人として、文字を造る位贅澤なことはない。現代にもなほ武后の造字十五、六位は殘り傳へられてゐるであらう。圀といふ字もさうだ。水戶光圀に依つて我々の目に親しいが、なぜ武后のやうな恐ろしい女の造つた文字を用ひたのであらうか。水戶の家中には多くの學者がゐた筈であるのに不思議なことだ。

こうした情報は調べて調べられなくはないが、おそらくいくつもの資料を読むうちにたまたま突き当たったものであろう。このくらいの情報に突き当たるためにはどのくらいの本を読まねばならないのか想像もつかない。

支那のものを讀んでゐると、まるつきり正體の分らぬものにぶつかる。殊に名詞にさういふものが多い。拾捌(毛皮)香圓(柑橘類)など分らぬものの一例だ。支那の字は元來一字で意味をなしてゐるものだ。二字は假字で、音を借りたまでである。琵琶、枇杷、葡萄等悉くさうだ。

このものの言いが凄い。当たり前のようではありながら、日本語として漢字を読んでいる者からすると新鮮な指摘だ。むしろ日本語の漢字は二文字の熟語でこそ明確な意味を持ち、一文字では品詞が解らないので多義的で意味が曖昧、ヨミガナによって何とか意味が明かになる場合が多い。しかし本来の意味に立ち返って漢字を読むことは大切なことだろう。これはなかなかできないことだ。

技術や藝術の亡びるのは至つて簡單なものである。奈良朝に存在したものが平安朝にはもうない。奈良朝時代の裁縫に使用した墨壺が出てきたことがあつた。それは白い粉を入れ、糸をひいて曲線を畫くものであつたが、發見された時にはその用途を容易に詳にし得なかつた。破損してゐたものを補修してやうやく理解することができた。曲線の墨壺で思ひうかぶのは伊勢物語の「いせ」である。後にはこれから「えせ」「よせ」等の言葉ができてきた。·溫故隨草伊世とはひがごとゝいふ事也。

やがていろんなことが解らなくなる。実際谷崎潤一郎の書いていることでさえもう意味が解らなくなっていることがある。そういう意味では幸田露伴という知の巨人が書き残して行ったものは、文学作品としては形にならずとも、日本近代文学においては貴重なものだ。

物質文明は容易に進步するものではない。それは時代を追つて前代のものを破壞してゆくからである。例へば夏、殷、周位まではまだよかつたのであるが秦になり漢になつてくると、前代のものを誹り、惡口を言ひ、むやみにぶちこはす。不都合なことを改める、といふ意志で後代が起つてくるのであるからやむを得ないことかもしれないが、惜し氣もなく徹底的にやつた。一つはさういふ性分であるのかも知れぬ。惡い處は根本から出直すといふ意味だ。清朝になつて、前代のことを明人書を讀まずなぞと惡口を言つたりした。

晩年の幸田露伴の生活はずいぶんつつましやかなものであったようだ。告別式にも安倍、小宮、和辻といった漱石門下のほかには作家らしき人物は川端康成くらいしか見かけなかったらしい。しかし幸田露伴は忘れられるべき人ではない。

やり直しの日本近代文学はここから再起動すべきであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?