馬に二人野菊まるする落し水 夏目漱石の俳句をどう読むか⑲

乗りながら馬の糞する野菊哉

Nogikuya shitting on a horse while ridingとDeepLは翻訳する。

乗りながら馬の糞する野菊かな

にしてもMaybe a wild chrysanthemum that shits on the horse while riding.としてくる。どうしても野菊に糞がさせたいらしい。

蚤虱馬の糞する枕元 芭蕉

芭蕉にこんな句が有るからさぞや「馬の糞する」句は多かろうと探してみるが案外見つからない。

躑躅に馬糞の句はあった。躑躅に馬糞のあることは解る。「馬の糞する」は乗っていても音で解るだろうか。しかしその標的が野菊であることは、野菊畠の中を歩まぬ限りは、尻からついて行って確認せねば解らない。この句は珍汾漢の朦朧体である。

馬の背に後ろ向きに乗り、馬の尻を眺めていたとしたらこの俳人は相当な変人である。馬としても馬上の人が手綱をほったらかしにして自分の糞の行方ばかり気にしていたらけして良い気分はせぬであろう。ペダルをこげば走る自転車ならばいざ知らず、いやペダルをこげば走る自転車こそが後ろ向きに乗られることは断固拒否するであろうに、馬だからと尻ばかり見られてはかなわないと断固抗議するに違いない。

馬に二人霧をいでたり鈴のおと

これは少しは雅かと思いきや、おそらくは前句のところで『くりから谷』を思い出したのであろう。

例へば卷六の「くりから谷」に、不意を討たれた平家方は、上を下への大さわぎ、弓を取つた者は矢を取らず矢を取つた者は弓を取らず、人の馬には自分が乘り、自分の馬には人が乘り後向に乘る者もあれ ば、一匹の馬に二人乘とありますが、國語讀本には此の一行を割愛して、其の代り「後向に乘る者もあれば、一匹の馬に二人乘る者もあります」といふ、如何にも子ども子どもしい趣向を新作して添加してあるのです。

「後向に乘る者」や「一匹の馬に二人乘る者」などは、古往今來の軍書に恐らく先例はありますまい。

要義と創作

八波則吉 著弘道館 1924年

くりから谷

木曾義仲(きそよしなか)、都へ攻めのぼると聞きて、平家は、あわてて討手をさし向けたり。

大將平維盛(たひらのこれもり)は、十萬騎を引きつれ、越中(ゑつちゆう)の國、となみ山に陣を取る。義仲は、五萬騎を引きつれ、これも同じく、となみ山のふもとに陣を取る。

兩軍たがひに押し寄せて、その間わづかに三町ばかりとなれり。

夜に入りて、義仲、ひそかにみかたの兵を敵の後にまはらせ、前後より、どつとときの聲をあげさせたり。

不意を討たれて、平家の軍は、上を下への大さわぎ。弓を取る者は矢を取らず、矢を取る者は弓を取らず。人の馬にはおのれ乘り、おのれの馬には人が乘り、後向きに乘るもあれば、一匹の馬に二人乘るもあり。暗さは暗し、道はなし。平家の軍は逃げ場を失ひて、後のくりから谷に、なだれを打つて落ち入りたり。

親も落つればその子も落ち、弟も落つれば兄も落ち、馬の上には人、人の上には馬、重なり重なつて、さしもに深きくりから谷も、平家の人馬にてうづまれり。

大將維盛は、命からがら加賀の國へ逃げのびたり。

一つの馬に二人乗るのはけしからんと日本馬連合から苦情が出るかもしれない。かりに一つの馬に二人乗ったのが男女であり、何やら色っぽいことになろうともその馬はやはり歩きながらぼたぼたと糞をするので、本来は

馬に二人霧をいでたり糞のおと

である。野菊はみずや馬は糞する。

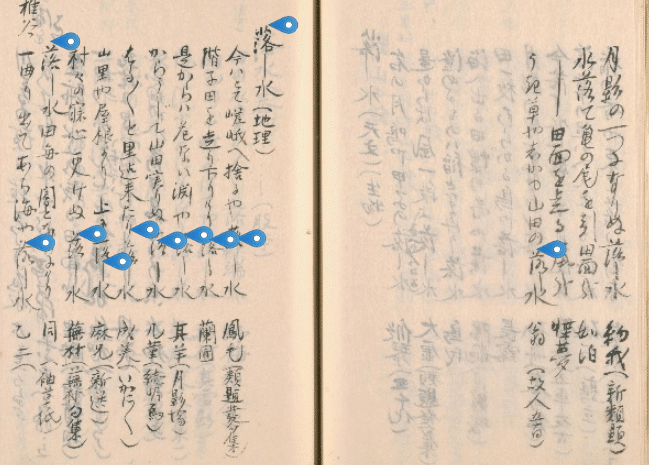

泥亀のながれ出でたり落し水

泥亀とはすっぽんのことだ。

亀の甲羅は背骨が変化してできたもの、つまり骨の一部、スツポンは皮膚である。

亀の指が5本あるのに対しスッポンは3本

亀は陸上で生活

スッポンは水中生活

つまりマントヒヒとマンドリルくらい違う。

みちょぱとゆきぽよくらい違うのだ。

そんなことを昔書いた。

これも現代ではみちょぱと夕茶味くらい違うと改めねばならないだろうか。

泥亀の小坂登るや春の風 一茶

泥亀のしさいらしさや春の水

泥亀の妻子引く也おち葉道

泥亀や苗代水の畦つたひ

これは間違いのようで

泥亀や苗代水の畦うつり

だそうだ。しかしこれが自発的な移動であるとしたら漱石の句は、

泥亀のながれ出でたり落し水

その反対の強制的な移動で、何やら意識したのかな、『猿蓑』は読み直したのかなと思える句である。

そして「落し水」の句としても「すっぽん」の句としても秀逸ではなかろうか。

蕪村の

落とし水田毎の闇になりにけり

なんてほとんど川柳だ。それに比べると、

泥亀のながれ出でたり落し水

……は光っている。子規だって、こんな感じだ。

君が代や調子のそろふ落水

小山田や一間程の落し水

おもしろや田毎の月の落し水

新田や汐にさしあふ落し水

日燒田や二反はからき落し水

くたびれた音や山田の落水

千町田や夕靜かに落し水

やはり泥亀は『猿蓑』を意識すると詠みづらいところ、それを落とし水と取り合わせたセンスが光るな。などと偉人を誉めてもしょうがないが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?