芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと⑥ それってあなたの感想ですよね

芭蕉の俳諧の特色の一つは目に訴へる美しさと耳に訴へる美しさとの微妙に融け合つた美しさである。西洋人の言葉を借りれば、言葉の Formal element と Musical element との融合の上に独特の妙のあることである。これだけは蕪村の大手腕も畢つひに追随出来なかつたらしい。下に挙げるのは几董の編した蕪村句集に載つてゐる春雨の句の全部である。

春雨やものかたりゆく蓑と笠

春雨や暮れなんとしてけふもあり

柴漬や沈みもやらで春の雨

春雨やいざよふ月の海半ば

春雨や綱が袂に小提灯

西の京にばけもの栖みて久しく

あれ果たる家有りけり。

今は其沙汰なくて、

春雨や人住みて煙壁を洩る

物種の袋濡らしつ春の雨

春雨や身にふる頭巾着たりけり

春雨や小磯の小貝濡るるほど

滝口に灯を呼ぶ声や春の雨

ぬなは生おふ池の水かさや春の雨

夢中吟

春雨やもの書かぬ身のあはれなる

この蕪村の十二句は目に訴へる美しさを、――殊に大和絵らしい美しさを如何にものびのびと表はしてゐる。しかし耳に訴へて見ると、どうもさほどのびのびとしない。おまけに十二句を続けさまに読めば、同じ「調べ」を繰り返した単調さを感ずる憾みさへある。

ちなみに蕪村の春雨の歌は芥川が認めたもののほかにもある。

ここで芥川は「春雨」で蕪村をやっつけようとする。これはさすがに狡いのではなかろうか。「梅」ほどではないにせよ、「春雨」は散々和歌や俳句でこすられ続けてきた言葉なので、時代の古いものほどのびのびと詠めている。今まさに「春雨」で秀句が詠めるかというと、これはなかなか難しいのではなかろうか。

やってみると少し距離を取り過ぎて、つまりいかにも関係のなさそうな取り合わせになって、賺したようで、ふざけた感じになってしまう。そうでなくては似せようとしなくてもいずれかの和歌や俳句に寄ってしまう。

しかし芥川は悪気なく比較してしまう。

が、芭蕉はかう云ふ難所に少しも渋滞を感じてゐない。

春雨や蓬をのばす草の道

赤坂にて

無性さやかき起されし春の雨

僕はこの芭蕉の二句の中うちに百年の春雨を感じてゐる。「蓬をのばす草の道」の気品の高いのは云ふを待たぬ。「無性さや」に起り、「かき起されし」とたゆたつた「調べ」にも柔媚に近い懶さを表はしてゐる。所詮蕪村の十二句もこの芭蕉の二句の前には如何とも出来ぬと評する外はない。兎に角芭蕉の芸術的感覚は近代人などと称するものよりも、数等の洗練を受けてゐたのである。

まず「春雨や蓬をのばす草の道」が秀句であることには誰しも文句はないと思う。和歌で言えば「春雨」と「降る」「濡れる」を引き離した歌は稀である。これが俳句になると、いかにそこから距離を取るかの勝負のようなことになる。春雨が降り、濡れるのは当たり前だからだ。その点においてもう一度蕪村の句を眺めてみるとやはり付き過ぎている感じがある。それと比較して「春雨や蓬をのばす草の道」は絶妙である。目の前に鮮やかな緑の草の道が伸びていくようだ。まさに春の名句といったところだ。

ちなみにこれが「春の雨」だとむしろ和歌では「植物を生き生きさせる」「植物が映える」という意味の取り合わせの方が多いので、凡庸のそしりを免れない。和歌データベースで確認してみて欲しい。

はるのあめの-あまねきみよを-たのむかな-しもにかれゆく-くさはもらすな

はるのあめ-あきのしくれと-よにふるは-はなやもみちの-ためにそありける

はるのあめに-ひらけしはなの-ひとえたを-なみにかさして-をふのうらなし

あひにあふ-のへのくさきの-けしきまて-たたにはみえぬ-はるのあめかな

はるのあめ-いつらはいろも-みえなくに-のへをみとりに-いかてそむらむ

さをひめの-みとりのころも-はるのあめに-ほさていくしほ-そめかさぬらむ

はるのあめは-いやしきふるに-うめのはな-いまたさかなく-いとわかみか

やまふきの-さきたるのへの-つほすみれ-このはるのあめに-さかりなりけり

みつのうへに-あやおりみたる-はるのあめや-やまのみとりを-なへてそむらむ

はるのあめに-もゆるあをやき-てにとりて-ひにひにみれと-あかぬきみかな

はるのあめに-にほへるいろも-あかなくに-かさへなつかし-やまふきのはな

はるのあめの-うちふることに-わかやとの-やなきのすゑは-いろつきにけり

はるのあめに-にほへるいろも-あかなくに-かさへなつかし-やまふきのはな

はるのあめに-しのふることそ-まさりける-やまのみとりも-いろにいてにけり

これで全部ではない。割合としては七、八割くらいが「植物を生き生きさせる」「植物が映える」という歌だ。

語感の問題なのかな。

ところでさて「無性さやかき起されし春の雨」はどうだろうか。春雨を音にしている訳だが、これが村雨なら解るが、私にはどうも私には春雨で起こされるというところがピンとこない。しかも「かき起こされし」なのでのどかな春のイメージとは合わないように思う。「春の雨」を音として詠んだ和歌もあるが「いとまある-やとのなかめも-しつかにて-くるれはつらき-はるのあめかな」という具合だ。

正直こちらはどうなのかなというのが私の個人の感想だ。

これならばむしろ芥川が拾わなかった、

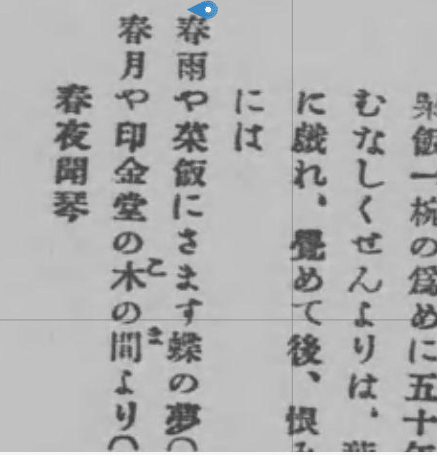

蕪村の「春雨や菜飯にさます蝶の夢」の方が幻想的で且つ詩的で良いのではと個人的には思う。あくまで個人的にだ。ここは違うと言われると反論できない。

それにしても芥川がどこまで本気なのか判断できない。

何故ならか体調が悪いからだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?