屹として売家をしをに烏瓜 夏目漱石の俳句をどう読むか24

見上ぐれば城屹として秋の空

解説に城は松山城とある。ならば、

松山や秋より高き天主閣 子規

この句とさして変わらぬところを詠んだものであろうか。

今の松山城はなんだか寸詰まりに見えるが、子規や漱石が見上げていたものは壮観なものであったのであろう。

ところで夏目漱石は明治二十五年岡山に旅行し、次兄栄之助の元妻小勝の実家片岡家を訪問、その後後楽園などを観光している。ならば当然岡山城も見物したはず。その観光案内には、

岡山城屹として天半に聳ゆ

とある。

パクっていないか。

烏瓜塀に売家の札はりたり

この句は何故このような字余りにしたのであろうか。

烏瓜塀に売家の札のあり

ではいけないのか。

解釈としては烏瓜が絡まっている家がある、そこに売家の張り紙が出ている、ということなのではあろうが、鑑賞としては烏瓜と売家の「ウリ」が韻を踏んでいるところ、というか地口になっているところを見ればいいだろう。地口と言うと軽いが、後で「しをに」で例示する通り、和歌は言葉のかかりを意識して事寄せることを技として磨いてきたようなところがあり、翻訳不可能ながらこれはこれで立派なレトリックである。シェイクスピアもスターンも地口をたくさん使っている。『紳士トリストラムシャンディ氏の生活と意見』の落ちも地口だ。

この句はそこが肝だろう。たった一軒売り家になっているだけで、これを「松山も不景気になった」とまで解釈する必要はないように思う。

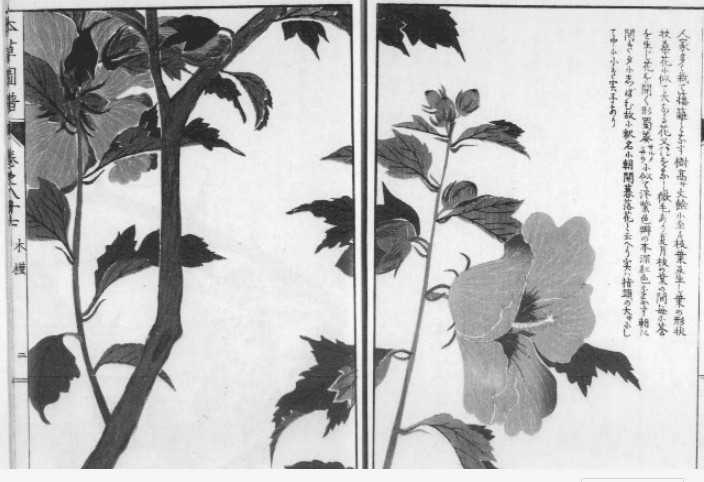

縄簾裏をのぞけば木槿かな

漱石は芥川ほど博物学には興味がなさそうだとか何とか以前書いたような気がする。しかし烏瓜も木槿もなかなか出てこない植物だ。烏瓜を知らなければ、

秋の日につるのからまる売家かな

……となっていたところだ。この木槿も蘭同様なかなかややこしい植物で、「ムクゲ」は「ハチス」であるとか朝貌のことだとかいろいろ言われている。

○眞淵は木槿よりもあさかほは後ちに舶來したるが如くいへり。古今集打聽又云。憶良の「秋野花」、又「展轉」、「言出而」、の朝顏は牽牛花なりといひ、「暮陰」の朝顏は、木槿なりと云ふ。

萬葉ののみ木にてはいかゝなれば、これは木槿にはあらず、桔梗にやといへる如くにて、桔梗なるべし、すなはち字鏡に、桔梗ころよめるは木槿にはあらず、

朝貌にうすきゆかりの木槿かな 蕪村

牽牛子は藥用として舶載せられたらんも、木槿は其當時舶載を待つの要なかりしが如し。しかも木槿は木類なり、そは兎も角も、牽牛花なり木槿なり何れも野外に自生することなきことは明かなるべし。

こうなるともう何が何だかわからない。しかしそれでは気の済まないのが子規で、おそらく子規が最も研究した季題は「木槿」だったのではなかろうか。兎に角いろんな角度から木槿の句を整理しようとしている。

しかし一茶の「木槿集」ひとつとっても、それぞれの句の木槿が同じものであるかどうかはなはだ怪しい。

こうして眺めていても灌木で垣なのかとかんがえてしまうところ。

縄簾裏をのぞけば木槿かな

そして改めてこの句の鑑賞に戻ると、私はまず「小さな驚き」をくみ取りたいと思う。裏をのぞいたら木槿がぬっと生えていた、という「ぬっ」の感じが「かな」の詠嘆にあると見ている。

垣のような生え方ではなく、一本だけ三四メートルの高さに伸びていてほしい。

崖下に紫苑咲きけり石の間

この句は言いたいことが多すぎて省略しきれなかったものとみえる。

石の間紫苑咲きけり崖の下

これで字数は整うがそうはしたくなかったのであろう。何でや?

一応理屈を言っておくと、この時漱石は崖の上にいて、紫苑は野生である。鑑賞としてはやはり驚きがあり、よくぞそんなところに咲いているな、と感心している句であろうか。人事句のようなところは見えない。

紫苑は明治時代には自生していたようだが今の蒲公英やポピーのように石の間でもどこでも生えてくるものではなかったらしい。

ところでまたまたこの紫苑が何であったのかというあたりもはなはだ怪しい。鬼醜草として「萬葉集」に出てくるものと同一かどうかも議論が分かれていて、「源氏」「宇津保」「古今」に出てくる「し緒に」または「しをに」と同一かどうかも怪しい。

又鬼醜草と萬葉集に有る。五六月黃白紫花葉廣く對立、其根苦味藥用とす。衣の紫菀色は表蘇芳裏蒔黄を云ふ。一名返魂草と云ふは此傳說の意に近い。

少なくとも漱石の詠んだ紫苑は「源氏」「宇津保」「古今」に出てくる「し緒に」または「しをに」とは異なる植物のようだ。

ふりはへていさふるさとの花見むとこしをにほひそうつろひにける

うけとむる-そてをしをにて-つらぬかは-なみたのたまの-かすはみてまし

むらさきの-はなゆひしつと-つけしをに-おもひはふかく-むすひこめてき

案外そうしたちょっとしたこと、なんでもないようなことからすぐに解らなくなってしまう。牛鍋がみそ味とか、牛串もあったとか、そういうことが解らなくなる。多分この句を鑑賞している現代人の殆どが紫苑という一つの言葉にいくつもの意味合いがあることを知らないだろう。

今知った言う人、手を挙げてみて。

え?

いない?

みんな知ってた?

そんなの常識?

それはそれは大変失礼しました。

それにしても漱石は急に植物の名前に詳しくなったな。ひょっとしてグーグル・レンズ使ってる?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?