三島由紀夫の『美しい星』をどう読むか② そこは多分池袋西武百貨店だ

おそらくそんなことは現実にもあったに違いない。

宇宙人家族・大杉重一郎と暁子はフルシチョフに手紙を書く。偶発戦争、ボタン戦争の危機を払拭するために、すでに広島に原爆を投下し、自らの手を汚してしまったアメリカを歴史的に孤立させよというのである。(この辺りの主張もドナルド・キーンが翻訳を拒んだ一要素なのかもしれない。政治的にはあまりにもピュアで、当時のアメリカではやはり受け入れがたいだろうというストレートさがある。)

暁子は地球人と接吻している兄の一雄を目撃して、女に小豆を投げる。「でも地球人の女なんかと」と猛烈な差別意識を持っている。これではまるで『家畜人ヤプー』だ。それでいて一雄は地球の平和を守るという宇宙的使命を持っている。それは地球からの頼まれごとではない。

僕たちの地球に対して何の義務も負はず、何の最終責任も負つてゐない。

そして一雄は人間が「原始的でぴちぴちして見える」という。

暁子は宇宙人と地球人の間に混血児が生まれることを怖ろしいという。これは宇宙人側からの発言で、『家畜人ヤプー』の作者、沼正三的には、日本人はどんどん混血児を産むべきだという真逆の考えになる。当然混血児の方が日本人より優秀であり、厚遇される前提である。

ただこうしたアイデアそのものは格別特異なものではない。婚期を逃しかけた女性たちの中で「一発逆転外国人と結婚してその子供を産む」という発想は当たり前に存在するし、現実的に混血児の方が体格にめぐまれていたり、美形に育ったりもする。そしてタレントなどある種の職業においては、優遇されもする。ただここにはかならず人種差別的な意識が差しはさまれることから、なかなかおおびらに言われないだけだ。

実際に当たり前なのに間違っている。

宇宙人という高等な存在を前提にして人類を見下ろした時、沼正三が劣等人種の立場から見上げたものとは別の世界が見えてくる。

現実に差別や差別意識と言うものはある。あるいは人種による体格差や特性がある。しかし人種差別はいけない。しかし宇宙人ならば地球人を原始的な下等生物だと切り捨てることが可能だ。彼らは地球人のルールには縛られないのだから。(もっともそうした特権的な存在を仮定しないで現実と向き合うのが本来の大人の小説なのであろう。こうしたやり方をキーンが安直だと考えたことも想像に難くない。)

『ここにゐれば安全だ。ここにゐさへすれば』と重一郎は考へた。『人間の狂気は、しばらくの間でも医やされる。デパートはそのための病院のやうなものだ』

彼は地球人の病的傾向をよく承知してゐた。民衆といふものは、どこの国でも、まことに健全で、適度に新しがりで適度に古めかしく、吝嗇で情に脆く、危険や激情を警戒し、しんそこ生ぬるい空気が好きで、……しかもこれらの性質をのこらず保ちながら、そのまま狂気に陥るのだつた。

イギリス。ペッカム。暴れまくる窃盗犯のアフリカ系女を捕まえて首根っこを掴んだ南アジア系の店主の店の前に活動家が集結。差別主義の店を閉店に追い込めとデモ…

— May_Roma めいろま 谷本真由美 (@May_Roma) September 18, 2023

その前に窃盗やめろpic.twitter.com/4yOEmNYmmA

#移民政策断固反対

— 大日本帝國臣民 (@darthljackson1) September 10, 2023

イギリスにて。住宅街で堂々と野グソを垂れている所を注意されても悪びれる様子も無くケツも拭かずに捨て台詞を吐きながらその場を去るイスラム系移民。シナ人と同じやないかい。多文化共生なんて幻想だ。移民政策断固反対。pic.twitter.com/A0VXUtSmeM https://t.co/7cmsAw6Rnv

ここには三島由紀夫らしいお坊ちゃんの社会学が現れている。重一郎のいう「民衆」は当時の文明国で毎朝新聞を読んでいるレベルの人たちのことだが、現実に地球人レベルで民衆というものを捉えると、それは殆ど泥棒と乞食とレイプ魔の集合体である。しかしここではもう少し真面な民衆を想定しておこう。

そしてその遥か高みに宇宙人家族がいるのだと。

さて二十数年ぶりに同窓会に参加した重一郎は、

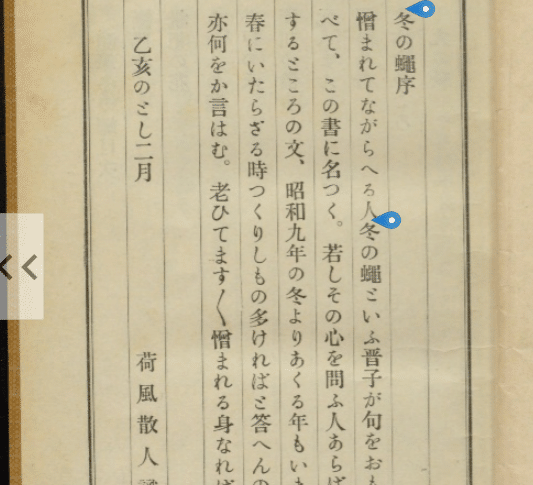

憎まれてながらふる人 冬の蠅

と其角の句で揶揄われる。『続虚栗』、これは梶井基次郎の『檸檬』経由ではなく永井荷風の随筆経由で仕入れた句であろう。

※宝井其角の別号は螺舎、狂雷堂、晋子、宝晋斎など。

大蔵省の政務次官を筆頭に同窓生はみなそれなりの職に就いている。重一郎は彼等の雑談に入ってゆけない。

重一郎は一瞬のうちに、この人たちが、着てゐるものはみな吹き飛ばされ、赤裸で地に伏して、呻き苦しんでゐる姿を思ひ描いた。体の皮膚は半ば剥がれ、かきむしる髪はその手に残り、目は焼けただれ、立ち上がる力も失くして、折り重なつてときどき頭をもたげては、ききとれぬほどの声で助けを呼んでゐた。

こんな幻想を見た重一郎は、一堂に向かって演説を始める。人間を本来あるべき姿に戻すために、自分と一緒に地球を救済する第一歩を踏み出してくださいと。そうでないと世界の破滅が来るかもしれないと。

これは市ヶ谷での檄を思い出せば笑えるようで笑えない話だ。

「私は狂人ぢやありませんよ」

一見理解できない行動を見せるものを狂人扱いすることはたやすい。

三島由紀夫は狂人ではなかろうが、重一郎はどうか。これが村田沙也加的発想の転換なのだとしたら、やはり平たい意味で重一郎は狂人なのであろう。彼は笑われ、演説は中止させられる。

重一郎は風邪を引いた。肉体は脆弱な人間のままなのだ。

で、本当は宇宙人?

それは又誰にも解らない。

何故なら第二章はここまでで、まだ第三章は読んでいないからだ。

[余談]

おかみさんと子供たちは、葡萄棚と葡萄のやうに、やさしくもつれ合つている。

例えばこうしたわざと近すぎるものを結びつける比喩も私は嫌いではない。嫌いな人もいるようだけど。

1950年代の東京〜記録映像(^o^;) pic.twitter.com/GHr6FedKOn

— トウキョウAA909 (@tokyoaa909) September 17, 2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?