明暗の山と聳えよ雲の峰 夏目漱石の俳句をどう読むか⑯

引き続き明治二十七年の句である。

糸柳ひねもすぶらりぶらり哉

これは

春の海ひねもすのたりのたりかな 蕪村

……の杜撰なパロディ以外の何物でもなかろう。とはいえ何か俳句の風情のようなものを出そうとしていることは解る。こういうのが俳句かなという所を手探りで求めているのであろう。

花に酔ふ事を許さぬ物思ひ

この句もただ失恋の句として流したが、よくよく眺めれば、蕪村の

花に醉うて歸るさ惡し白拍子 蕪村

……ではないところを読んでいるのであって、案外ストレートなところではないものを持っていると考えても良いかもしれない。

花に酔ふ事を許さぬ物思ひ

この句は、

花に醉うて頭痛すと云ふ女哉 子規

……とまでは遊んでいないが、

糸柳ひねもすぶらりぶらり哉

この句ははっきり遊んでいる。

そしてこれらの句は、

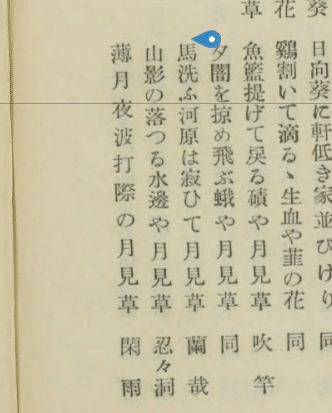

暗き山明るき山や雲の峰

姫百合や何を力に岩の角

涼しさを大水車廻りけり

月涼し馬士馬洗ふ河原かな

いずれも俳句らしいモチーフを選び、俳句らしい表現を試みていると見てよいだろう。

涼しさを大水車廻りけり

この句等水車を回すのは水であり涼しさではないので、散文としてはおかしいのだが、俳句ではこうした表現がよく使われることを学んだような表現になっている。

涼しさを世におほふ月の桂哉

涼しさをなつは花なか木かけかな

月涼し馬士馬洗ふ河原かな

などという句も、

枯菊や馬洗ふるの流れ入る

と言った如何にも俳句らしいモチーフを掴まえていて、

かえってベタというか月並みに接近してさえいる。

姫百合や何を力に岩の角

そうした中にこのような新味のある句が混じる。

我ながらおぼつかなしや骨なしの何を力に世を渡るらん

木がらしや何を力に吹くことぞ 曲翠

曲翠の句が「何を力に」として本当にそのエネルギー毛を問うているのに対して漱石の「何を力に」は「何を支えにしてそんな岩の角にへばりついて咲いているのか」とその力の理不尽さを問うているところが新味であろう。

雲の峯雷を封じて聳えけり

雲の峯風なき海を渡りけり

など漱石は確か十何句か雲の峰を句に詠んでいる。

暗き山明るき山や雲の峰

この雲の峰の句は中でもおおらかで、実景なのか何なのかよくわからないけれども、少しは漱石らしさが出てきた句のように思える。やがては聳え立つ、漱石山脈のホンのさわりの処ながら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?