芥川龍之介の『鼠小僧次郎吉』をどう読むか② 汐留の船宿

例えば『鼠小僧次郎吉』を「汐留の船宿、伊豆屋……」と書きはじめるのには、ノートブックを持って今の汐留に行ってもさして役に立たないだろう。

屋形船家根舟にて多く出る船宿は日本橋西河岸●さや町かし●江戸橋●堀江丁伊勢丁●新橋●汐留

そう考えてみると、「表二階には、」と書くにも船宿のことが解っていなければならないし、表があるなら裏はなんだと調べてみたくもなる。

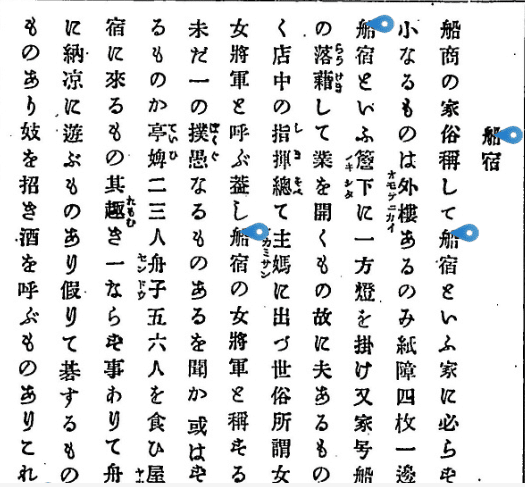

船宿

船商の家俗稱して船宿といふ。家に必らず樓あり。樓に必らず內外あり。小なるものは外樓あるのみ。紙障四枚一邊は書して某屋といひ一邊は船宿といふ。

東京遊覧記 原田真一 著小林仙鶴堂[ほか] 1888年

なるほど居酒屋というよりは待合茶屋に近い、もう少し色気もある場所のようだ。『江戸花街沿革誌』によれば吉原移転後の船宿の一部は引手茶屋のようになっていたりするようで(山谷など)、場所によってはさらに生々しい生業(呼ばなくてもくるタイプ)であった可能性が高い。汐留は埋め立て後武家屋敷が多く建てられた場所で、もう少し品があったのではなかろうか。

これも場所に依るだろうが、待合茶屋に比べれば意気で飲むのに便利が良いという説もある。

番付表では「大関コビキ山崎屋」など近い場所の繁盛店があったことが解り、割と方々に店が散らばっていたことも解る。

伊豆屋という屋号は遊船宿としてこの書に見られるが、柳橋の旧家とされていることから、さすがにこれは別ものであろう。

この元ネタは『鼠小僧次郎吉』(小金井蘆洲 [講演]||加藤由太郎 編博文館 1918年)』の「次郞吉船宿にて一酌を催す事」であろう。

要するに鼠小僧と同じように船宿で飲んだというからくりである。汐留の船宿はそのまま出てくる。

結城紬も出てくる。

古渡唐桟の半天も出てくる。

小弁慶の単衣物も出てくる。

さすがにここまで出てくると他にもあるだろう。

しかしながら今日は、「汐留の船宿の表二階」までに留めよう。焦り過ぎてはいけない。汐留の船宿が何なのか分からなければ『鼠小僧次郎吉』を読んだとは言えまい。しかし知ったかぶりをして澄ましている人がいないだろうか。

言葉の一つ一つを大切にして書いた作家の作品を「ざぁーと」流し読みして、それで大上段から芥川の人物をうんぬんするのは笑止。

取り合えず今日は、芥川龍之介も鼠小僧に負けず劣らずの大泥棒なのだというところまでにしておこう。

グーグル翻訳あかんな。Deeplはごっそり省略するし。どないしたらええねん。だいたいシンジってなんやねん。シングや。

Treatment for headaches in 1895. pic.twitter.com/jalS8kiXvc

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) October 1, 2023

どのようなお店でも、利用した時は「サンキウ」とお礼を言っておきたい。 pic.twitter.com/AzlZrzYeFB

— Watanabe (@nabe1975) October 4, 2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?