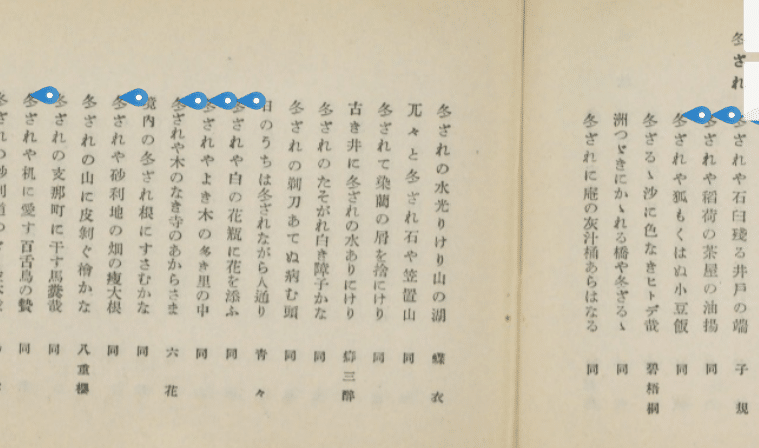

凩に馬やり過ごす月夜哉 夏目漱石の俳句をどう読むか104

凩に牛怒りたる縄手哉

雨風の自然現象や世界の成り立ちを生き物がどう受け止めているのかは謎である。猫はどうも自動車に挨拶しているような気配がある。しかし自然現象に関してはおおむね仕方のないものとして理解しているように見える。

牛が凩に怒っている場面というのは見たことがない。

あまた度馬の嘶く吹雪哉

このように馬が吹雪に嘶いていたので、風に牛馬が亢奮するという場面は昔はあちこちで見られたことなのかもしれない。

昔と言ってもそれは昭和初期、三十年代までか。

三島由紀夫の『憂国』を読み直したら大正十一年当時まだ馬が普通に使われていて二日ぶりに戻ってきた中尉のマントが馬糞臭いとかなんとか書いてあって時代だなと感じた。

今あぜ道で怒っているような牛をみかけることもなく、都会ではもうあぜ道なんてものは見る機会すらないので、こんな句はなんだか恐ろしく感じてしまうのだけど、これは吹雪に嘶く馬との対比でみれば、牛がじぶんではどうにもならないものに対して腹を立てている幼稚さを笑っている句に見えなくもない。

人間にしても大抵いつもじぶんではどうにもならないものに対して腹を立てていることには変わりはないのに。

冬ざれや青きもの只菜大根

草木が枯れはてて、青いものと言ったら大根の葉っぱくらい、という意味の句か。蕪は植えていないということか。

冬ざれに大根の葉っぱくらい誰でも思いつきそうなものだが、案外読まれていないのは大根の葉っぱが青いと冬ざれではないから、なのであろうか。子規の評点は「〇」。

山路来て馬やり過ごす小春かな

さっきまであらゆるものを凍らしていたのに急に暖かくなった。

ぽくりぽくりとほとんど何も考えていないように歩いていく馬の姿が浮かぶようである。痩せ馬が氷にビビっているのと比べればのんびりとした景色である。

やり過ごす方の漱石ものんびりとした感じでいい。

何にしてもまだLUUPなどのない時代だ。こんな気色も実際に眺めることは二度となかろう。漱石はLUUPを見ないで死んだ。ほとんどの人は馬をやり過ごすことなく死んでいくんだな。

橋朽ちて冬川枯るゝ月夜哉

どうもうら寂れた感じがする。月夜に枯れた川を見に出かけたのか。橋が朽ちているほどの田舎の。

いくら松山でも町中の橋は朽ちてはいまい。

橋が朽ちているほどのさびれた場所に夜でかけるとはどういうことだ。今なら職務質問されるぞ。

死体でも埋めるために出かけたのか。

確かに川は枯れていたようだな。雨がしばらく降っていないのか。なら空気が乾燥しているだろうから、スキンケアには注意が必要だな。

と言っても遅いか。

『芥川龍之介写真集』に収録されていない芥川の写真(その1) https://t.co/pxRQDWRyKu

— 初版道 (@signbonbon) May 26, 2024

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?