夜三更古塚あれて忙しき 夏目漱石の俳句をどう読むか⑰

明治二十八年になると漱石はいよいよ句作を本格化させる。それまで62句しか詠んでいなかったものをいきなり465句も詠む。しかもなかなか達者である。

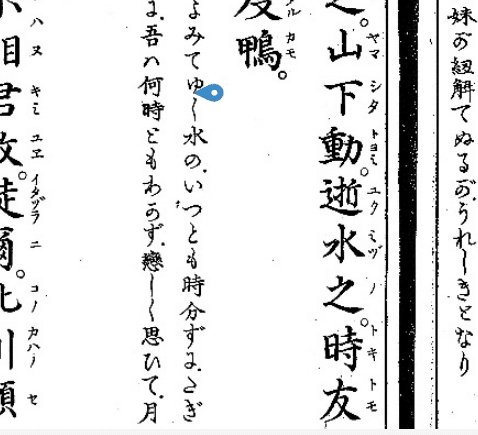

夜三更僧去て梅の月夜かな

ゆく水の朝な夕なに忙しき

将軍の古塚あれて草の花

解説によればこの将軍の句が新聞に載ったのが九月三日ということなので、明治二十八年も後半からやおら句作に興じたということになる。

花白くまことに梅の月夜かな

店借とおぼえぬ梅の月夜かな

白壁をうしろに梅の月夜かな

這ふ梅の殘る影なき月夜かな

夜三更僧去て梅の月夜かな

この句は花香月影夜三更と言った景色か。しかしあまり雅にならず「僧去て」が効いている。

ゆく水の朝な夕なに忙しき

ゆく水の、と和歌めかして始まったところを「忙しき」で締めているところになんとも言われぬ俳味がある。

このあたりはやはり子規の影響であろうか。英語の先生でも和歌くらいは眺めてますよと言いたげだ。

将軍の古塚あれて草の花

この句の由来は定かではない。

木曾どのとせなか合せの寒さかな 芭蕉

荒れ果てた将軍の古塚の傍らには芭蕉の墓がある。そう思って鑑賞すると面白いが関係はなかろう。

千万の軍防ぎし城はあれて将軍の塚に秋の風ふく

この和歌も漱石の句の後に読まれたもので因縁はなかろう。

草の花という季題も後には「素朴なもの」として詠まれているようではあるが、漱石の句意としては「おほどれたる」ようす、つまり「這ひろごれるをいふ」というあたりではあるまいか。

将軍の古塚あれてコスモス

では没になったであろう。

[余談]

『明暗』の「三四日等閑にしておいた咎」問題、相変わらず答えは見つからないが、三四日かかることであり、であり、咎というからあまり良くないことで、小林は「淋むしいよ」と言っていることから、やはり吉川夫人との何か、と思えば吉川夫人との明示的な会話は結婚後久々のようなので、現時点では登場していない何者かとの因縁ではないかと思えてきた。

となると「小山」があやしい。順当に考えると三好とはこれから何かかかわりができるはずだが、「小山」とのつながりはよく見えない。

もちろんこれが「小山」との何かであればそれはもう「高橋」に関することと同じで答えはないも同然である。誰かさんはそれを承知で続編を書いたのかしら?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?