残された二つの遺構 東北本線山線と元禄潜穴

東北新幹線の開業で分割されてしまったが、かつては東京駅と青森駅を結ぶ、営業キロが739.2キロメートルの日本最長の路線だった。

東北本線の歴史は1887年(明治20年)の日本鉄道会社による塩竈~上野間の開業から始まる。1890年(明治23年)に盛岡まで、翌1891年(明治24年)に青森まで開通した。開通当初は利府~松島~品井沼というルートだった。しかしこの区間は駅距離が長く、途中の松島付近では17パーミル(1000メートルで17メートル登る)という鉄道にとっては急な勾配区間があり輸送力アップの妨げとなっていた。

1890年(明治23年)に赤沼信号所が設置され、1894年(明治27年)に利府駅が開業し途中での列車交換が可能となった。第二次世界大戦が始まり、輸送力増強が必須となり1944年(昭和19年)に勾配区間を避けた貨物専用線として東北本線海岸線が開通し、従来のルートが「山線」、新しいルートが「海線」と呼ばれるようになった。

戦争が終わってもローカルな旅客需要が主の「山線」と、同区間を通過する長距離列車や貨物列車の通行が主の「海線」という状態だった。しかし1956年(昭和31年)に「海線」に塩釜駅が新設され、松島信号所が新松島駅として「駅」に昇格すると優等列車は全て「海線」経由となり地形的に不利だった「山線」はローカル線となってしまった。

追い討ちをかけるように1962年(昭和37年)に「海線」が複線化された。これにより「山線」の松島~品井沼間が廃止され2ヵ月後に利府~松島間が廃止された。残された岩切~利府間4.2キロメートルは、現在「利府線」と呼ばれ、東北新幹線仙台車両基地に隣接して新利府駅が開業、1日20本以上の電車が往復し仙台市のベットタウンとなった利府町の飛躍的な発展にひと役かっている。

以前にも書いたことがあるが、道の駅めぐりのプラスの要素のひとつに「廃なもの・保存車両」がある。おりしも日帰り圏内の道の駅は行きつくしてしまった。東北本線の廃線跡なら立派な廃なものだ。場所も近い。道の駅抜きで見に行くことにした。

ネットの下調べでは、廃止から60年以上が経過しているが、線路跡が生活道路として使われていて隧道、鉄橋などの遺構が簡単に見られそうだ。また、これを検索中にとあるサイトで見つけた「鉄道とは関係ないが、江戸時代の水利遺構が旧線沿いに点在しているので、併せて廻ってみるのもおもしろそう」というフレーズが気になった。東北本線廃線跡から離れて「水利遺構」で検索すると元禄時代と明治時代に作られた「元禄潜穴」「明治潜穴」というものが残されていることが判明した。これもまた廃なものである。さらに興味をひいたのが、川と川の立体的だ。

幡谷(はたや)サイフォンという名称らしい。こちらは現役だけど、好奇心が擽られた。

検索結果として「根廻トンネル」「元禄潜穴」「明治潜穴」「幡谷サイフォン」などのキーワードが出てきた。これらを車でピンポイントに見に行くことにした。地図上でも場所がいまひとつはっきりしない水利遺構は後回しにして、東北線「山線」跡の唯一の隧道「根廻トンネル」に向かった。

トンネルはほとんど補修されず現役時の姿を保ったまま使われている。現用隧道としては国内でも最古級だ。非常に貴重な遺構だ。1枚目の写真が品井沼駅側、2枚目が利府駅側。車一車線分の幅しかないが、交通量は少なく、反対側が見通せるのでトンネル内で鉢合わせということはないようだ。

全くの偶然だった。「根廻トンネル」探査中に「元禄潜穴」の小さな案内板を見つけたのだ。普段なら全く気にもとめないような小さな木製の看板だった。位置がイマイチはっきりになかっただけに、これはラッキーだった。トンネルを見終わって一旦トンネルを抜け利府側でUターンその場所に向かう。

「元禄潜穴」というのは、品井沼の水を松島湾に排水し、鳴瀬川の逆流を防いで水害を無くしこの地域に新しく「水田」を開くことを目的に造られた人工の水路トンネルの名称だ。江戸時代の1693年(元禄6年)から1698年(元禄11年)までの5年間にわたり工事が行われた。

写真は「元禄潜穴」の穴頭にあたる部分だ。2枚目の写真は、ギリギリまで近づいて撮影した。2連のトンネルで片側は土砂や草木流木がつまったらしい。写真の左側に痕跡が写っている。元は元禄時代に掘られた。その後、伊達藩により6回の改修が行われた。また1880年(明治13年)にも改修が行われた。貴重な文化遺産だ。

潜穴穴頭の少し上流側にあるレンガ積みの橋桁のように見える施設。おそらく水門(閘門)で水の流れを調節するために設けられたものだと想像した。

写真を撮っていると近所の人なのか、年配の方が近づいてきました。何か話したくてうずうずしている様子が表情に出ている。少ないながらも見に来る人が居るようだ。そして、そんな人を見かけるたびに出てくるようだ。こちらから、「すごい遺構ですね~」と声をかける。案の定、慣れた口調と満面の笑みで話し始めた。興味深い話をいろいろしてくださった。ただ、普段からメモを取る習慣がない。残念ながらその場限りの話しにしてしまった。今までは、写真と自身の目で見たことで旅日記を書いていた。「メモ」という発想がなかった。勿体ないことをしてしまった。新たなキーワード「穴ずり遺跡」の場所と、現在は僅かの駐車スペースと小さな案内板があるだけで、入り口の看板も小さく分かりにくい場所だが、将来公園になるという締めくくりの部分だけが記憶に残った。

またまたUターン、再び根廻トンネルを抜け教えていただいた場所に向かう。

「元禄潜穴ずり穴遺跡」、鶴沢竪穴という名称の遺構がある。これは別名「ずり出し穴」とも言われ、元禄潜穴の工事によって掘られた縦穴だ。

品井沼と松島湾の勾配差は4.59メートルしかない。これに対して潜穴の長さは2,578メートルに及ぶため、当時の技術としては、横穴だけを掘る工事は不可能と判断したようだ。そのため、まず竪穴を掘り、縦穴と縦穴の間に横穴(潜穴)を掘る手法が取られたと考えられている。

元禄潜穴工事内容

(1)北部平堀(品井沼から穴頭まで)

長さ 1,754メートル 幅 27メートル 深さ 2メートル

(2)潜穴(穴頭から穴尻まで)

長さ 2,578メートル 幅 3.6メートル 高さ 2.4メートル(2連)

(3)南部平堀(穴尻から松島湾まで)

長さ3,065メートル 幅 18メートル 深さ 2メートル

(4)竪穴(ずり出し穴) 10箇所

この遺構にあった『松島町指定文化財「元禄潜穴」説明板』から引用した。そして、この説明版にかかれている内容、潜穴の長さ、幅、深さこそが先ほど伺った話そのものだった。

最初に小さな「元禄潜穴」の看板を偶然に見つけていなければ、これらの遺構は見つけられなかったかもしれない。この後、川が立体交差しているという「幡谷(はたや)サイフォン」に向かう。その前に看板で位置関係を整理しておこう。

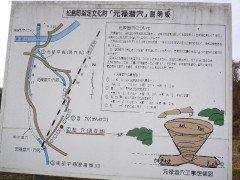

看板では「元禄潜穴」「明治潜穴」は点線で描かれている。右側が「元禄潜穴」で、丸印で「ずり穴」が記載されている。左側の川が点線のところが「明治潜穴」となる。書かれている路線はJR東北線で平行している右側の道路が山線の線路跡だ。道路が途切れたように見える場所(竪穴②の左側付近)が「根廻トンネル」だ。

これから向かう「幡谷(はたや)サイフォン」も看板で確認できる。確かに川が交差して描かれている。東西に流れるのが吉田川だ。そこに高城川(吉田川より北側は鶴田川)が直角にぶつかっている。これだけはっきりとしていれば、迷うことなく行けるだろう。

ネットでリサーチした品井沼と吉田川、幡谷(はたや)サイフォンの歴史だ。

品井沼は、かつて東西6.5キロメートル、南北3キロメートル、周囲16.6キロメートル、面積約2,500ヘクタールの大遊水地だった。吉田川の水はいったん品井沼に流れ込み、小川を通って鳴瀬川に合流していた。大雨で増水すると鳴瀬川からの水が逆流し、沼が氾濫して周囲に多大の被害を与える。そこで品井沼では、古くから水害防止と干拓のための事業が行われていた。「元禄潜穴」を含む元禄時代の工事では、排水平掘、潜穴の掘削(元禄潜穴)、さらには、鳴瀬川の逆流防御工事が行われた。これにより600町歩の新田が開かれました。

また、明治時代には、1906年(明治39年)から1910年(明治43年)にかけて新しい潜穴(明治潜穴)を開削。これによって造られた高城川の完成で、松島湾への排水が行われ、新田は1500町歩に広がった。

そして、1910年(明治43年)から鹿島台村長を務めた鎌田三之助により、吉田川は品井沼から分離され新吉田川となった。これにより東西に流れる新吉田川と南北に流れる高城川が立体交差する全国でも珍しいサイフォンが完成した。

少しややこしいが、幡谷サイフォンを境に川の名称が変わっている。上流側は鶴田川、下流側は高城川という。

上流側の鶴田川。ここから吉田川の下に潜り込む。

高城川(下流)側は、小さな公園になっている。写真の看板がある。当日は釣り人でにぎわっていた。看板には「吉田川サイフォン」と紹介されていた。

案内板によれば、吉田川の下に長さ200メートル、幅2.6メートル×高さ3.0メートル×7連で、断面積が54.34平方メートルのサイフォンが通っていて、流量は73立米/秒ということだ。

写真は吉田川の堤防から撮ったもので、この方向に「明治潜穴」がある。

もう少し下流側です。両側には桜並木があり隠れた桜の名所になっているようだ。自然の川のようにも感じられますが、この流れも人の手によって掘削されたものだ。

夕暮れが迫っている。手持ちの器材では暗くなると写真が上手く取れない。急いで三陸自動車松島北ICから鹿島台方面へ2キロメートルあまりの「明治潜穴公園」に向かう。公園として整備されているので地図で詳細に場所を確かめてある。国道346号沿い、駐車場も整備された立派な公園だ。先ほどの「元禄潜穴」の穴頭も将来的にはこんなイメージの公園となるのだろう。

まっさきに眼に入ってきたのは「大嶋組 品井沼工事従業人夫死亡碑」だった。大規模な工事の蔭には、潜穴工事に従事した農民の数多くの犠牲と苦難があったようだ。

また、こんな悲しい話も残されていた。

享保年中は大雨・洪水が多く米作の損害が甚大だった。元禄潜穴も土砂がつまり排水が著しく阻害されたため、穴払いの第一回藩直営改修工事が行われた。工事は人夫頭の見込み違いで大損をしてしまった。人夫賃の支払いができなくなってしまった。そこで悪計を企てた人夫頭は工事が出来上がった日、潜穴の中程に人夫たちを集めて慰労の祝宴を開いた。美人で唄の上手な女性「おまん」も乞われてその座に加わっていた。人夫たちの酔がまわったころを見はからって、穴頭の締め切り土俵を一気に切って水を流した。人夫達は急激な濁水に押し流されて溺死しその死体は南部平堀まで流された。

惨状目をおおうものがあったということだ。「おまん」も人夫達と同様、濁流の中で十六歳という花の蕾の短い一生を閉じた。これを哀れんだおまんのおばさんが慰霊のため地蔵を建てたそうだ。「おまん地蔵」と呼ばれ現在でも、お参りが可能なようだ。ただ、場所がはっきりわからない。

「明治潜穴」の入り口 穴頭です。先ほどの「大嶋組 品井沼工事従業人夫死亡碑」の横に 定員5名と注意書きのある階段があり下に降りられる。

明治潜穴工事内容

(1)北部平堀

長さ 2,183メートル 幅 15~18メートル 深さ 4メートル

(2)潜穴

長さ 1,309メートル 幅 6メートル 高さ 3メートル(3連)

(3)南部排水路

長さ 407メートル 幅 20~40メートル 深さ 4メートル

(4)南部平堀

長さ 3027メートル 幅 20~100メートル 深さ 4メートル

「元禄潜穴」に比べ1,269メートル短くなっていますが、幅が2.4メートル、高さが0.6メートル大きくなり3連になっている。たて穴はない。

ここまでで残念ながら時間切れとなった。「元禄潜穴」「明治潜穴」とも穴尻は見られなかった。「根廻トンネル」以外のターゲットとして準備していた鉄道遺構も見られなかった。

「元禄潜穴」の案内板で、「長さ3,065メートル、幅18メートル深さ2メートルの南部平堀で穴尻から松島湾までつながった」と記載されていた。ところが幡谷サイフォンの説明板には、「明治時代には、1906年(明治39年)から1910年(明治43年)にかけて新しい潜穴(明治潜穴)を開削。これによって造られた高城川の完成で、松島湾への排水が行われ、新田は1500町歩に広がった。」となっていた。「明治潜穴」の案内板では、高城川にあたる部分は「南部排水路 長さ407メートル 幅20~40メートル 深さ4メートル、南部平堀 長さ 3027メートル 幅 20~100メートル 深さ 4メートル」となっていた。南部排水路が「明治潜穴穴尻」から元禄時代の南部平堀までの接続部分で、明治の南部平堀は、元禄時代のそれを拡張したものだと考えた。これは裏付けのない単なる思い付きだ。

地元の図書館や役所に行って、当時の公文書や資料を読めば、納得できる答えが見つかるかもしれない。ただ、道の駅のめぐりのアクセントとしての「廃なもの」にそれだけの情熱をかける意欲はない。モヤモヤしたままでも気持ち的には一段落だ。

ただ、「幡谷サイフォン」の説明板で見つけた新たなキーワード「鎌田三之助」については、気になるところだ。

(第二回探索に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?