残された二つの遺構 東北本線山線と元禄潜穴 2次探索

東北本線山線の遺構は「根廻トンネル」しか見なかった。水利遺構は「元禄潜穴」「明治潜穴」とも穴頭だけだがしっかりと見た。また、「元禄潜穴ずり穴遺跡」「幡谷サイフォン」なども写真に収めた。穴尻は見ていない。高城川についてモヤモヤが残ったが、これで一段落の心算だった。ところが新たなキーワード「鎌田三之助」をネットで検索すると、新たな探索意欲を掻き立てる記述が見つかった。

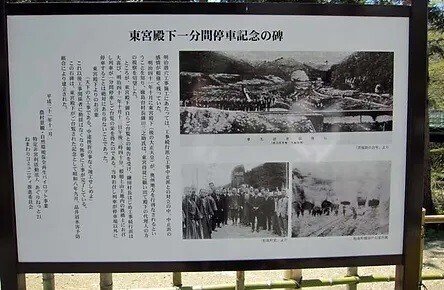

明治潜穴工事にあたっては、工事続行派と工事中止派が対立していた。工事が施工されても中止派の感情は根強く残っていた。この事態を解決するために、鹿島台村長鎌田三之助が動いた。東宮殿下(後の大正天皇)が、奥州地方を行啓なされるということを知り、東宮侍従に願い出て殿下の代理人の方の視察を切望したのだ。願いは聞き入れられた。代理人ではなく、東宮殿下御自らご台覧との連絡が届く。鎌田村長はじめ工事続行派は大いに喜んだ。

1908年(明治41年)10月3日午後3時40分、根廻上山王地内の鉄橋上にお召し列車が1分間停車し、ご台覧の栄を得たのだ。当時お召し列車が停車場以外に停車することは絶対にあり得ないことだった。東宮殿下はお言葉を発せられた。

「天下の大工事である。中途挫折の事なく竣工せしめよ」

この出来事を契機に工事関係者の動揺はなくなり、無事に工事が完了した。

1933年(昭和8年)9月、品井沼水害予防組合により「東宮殿下一分間停車記念の碑」が建立された。

この碑を見に行こう。こうして道の駅抜きの第2回目の廃なもの探訪を計画した。

地図よりも、案内板の写真が位置関係を一番分かりやすく表している。写真上部の川が交差しているところが幡谷サイフォンだ。そこから写真の下の方に二又に書かれている右側の川が、北部平堀(現 穴川)で、元禄潜穴を抜け、南部平堀(現 高城川)となる。左側の高城川は、明治潜穴を抜け、再び高城川として松島湾方面に流れていく。描かれている駅はJR東北本線「品井沼駅」で、南北(上下)にやや太く書かれている道路が国道346号、交差するように東西に通っているのが県道241号(大和幡谷線) だ。元禄潜穴と線路の間のやや細く書かれた道が東北本線山線跡で、根廻トンネルも書かれている。

この案内板には書かれていないが、JR線の左側にも道がある。(現在は車での通行は不可能)廃線跡の道は無理やり踏み切りで、その道につなげたようだ。前回は、県道241号から根廻りトンネルに向かい、Uターンして元禄潜穴穴頭、元禄潜穴ずり穴遺跡、幡谷サイフォン、と回り、国道346号沿いの明治潜穴公園まで探索した。

今回は、国道346号を南下、「明治潜穴穴尻」「元禄線穴穴尻」を見て利府方面に向かい、東北本線山線の遺構を見る予定だ。前回調査で実際に確認できた位置関係と、地図上での詳細確認で今回はすんなりいくはずだ。

県道241号から国道346号に入り南下、一旦「明治潜穴公園」で前回紹介した「おまん地蔵」を探してみた。どうやらここではなさそうだ。

「明治潜穴穴尻」は国道346号沿いですが、看板が小さくわかり難い場所だった。一度は通り過ぎてしまいJR線の高城川の鉄橋を見て「あれっ行き過ぎた」と気づき、引き返して、ようやく見つけた。

穴頭と同じレンガ造り。間近に降りていくことは出来なかったが、ちょっとしたスペースがあり短時間なら駐車は可能だ。国道から一段低く遊歩道の様な小径があり、そこから良く見ることが出来た。また壁面には工事の歴史と品井沼の変遷が紹介してあった。

高城川についての説明があった。

高城川水系の源は黒川郡と志田郡の境の戸口山であり、その川は鶴田川と呼ばれている。さらに新堀川などの支流を合わせ品井沼干拓地を貫流、吉田川をサイフォンで横断する。サイフォンを過ぎると河川名を高城川に変え南流。高城川トンネル(明治潜穴)を通過し松島町高城で松島湾にそそぐ。

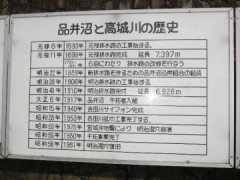

高城川の説明の他に、品井沼と高城川の歴史、品井沼の移り変わり、元禄の工事、明治の工事、昭和の工事の説明版がある。

元禄の工事は「元禄線穴」の工事、明治の工事が「明治潜穴」の工事、昭和の工事は「幡谷サイフォン」の工事と、1978年(昭和53年)の宮城沖地震で崩壊した明治潜穴の改修工事について説明だ。

品井沼の移り変わりを拡大してみる。吉田川が直接品井沼に流れ込んでいて、小川を通って鳴瀬川に流れ込んでいた。沼の大きさは東西方向3,560間(6,743メートル)南北方向1,560間(2,836メートル)。面積1,851町2反歩(1,851ヘクタール)。元禄潜穴が出来ると品井沼は小さくなる。明治潜穴が出来ても沼自体の大きさは殆ど変わらないが、遊水地が小さくなり、たくさんの新田が出来ている。吉田川サイフォンが完成すると、沼自体が姿を消し一面の水田地帯となります。現在は一部が遊水地となり洪水などの災害に備えている。

明治潜穴穴尻から続く旧道?センターラインも引かれこれは旧国道346号?この道はJR線の高城川鉄橋付近まで続き線路を越えられませんが、元禄潜穴穴頭から続くJR線左側の道に続きます。JR線付近までは車でも行けますが、ギリギリUターンできるスペースがあるだけで、JR線に沿って続く方向には車は入れません。国道346号は遥か頭上を通過している。「ゲッ!これじゃ国道346号からは元禄穴尻へはいけないや。」

明治潜穴穴尻から続く国道346号の旧道らしい道はJR線までで、JR線左側の道は車では通れない道です。もちろん踏切はなく目の前の元禄潜穴穴尻にはいけません。現国道は遥か頭上を通過していますので、国道へ戻っても目的地へはいけそうもありません。地図上の「現在地」でUターン、国道を戻り、明治潜穴公園、根廻トンネル、元禄潜穴ずり穴遺跡を通って地図上のJR線右側の道へ戻ってきて、ようやく元禄潜穴穴尻にいけた。後で分かったことですが、国道を走ると元禄潜穴穴尻の少し先で、地図の道に合流、遠回りをしなくても大丈夫でした。出発前に詳細にリサーチしたつもりだったが、地図上の道が車で通れないとは考えなかった。

この一連の移動のさなか「おまん地蔵」も見つかり、お参りできた。

元禄潜穴ずり穴遺跡、前回は竪穴を見ただけで、記録にはネット調査で得た知識を書いた。何のために掘られた竪穴なのかを理解したうえで、改めて元禄潜穴ずり穴遺跡を見る。トンネルのたて坑のように垂直に穴を掘る。一定の深さから水平方向の左右にトンネルを繋げていく。このようなずり穴を10ヶ所も掘って漸く、長さ2,578メートル、幅3.6メートル、高さ2.4メートル×2連の元禄潜穴を作れた。当時の土木工事の技術としては最善の方法だったのかもしれない。水平方向に掘り進めた土砂の運び出しにも使われたようだ。

元禄潜穴穴尻は案内がなければ気づかないようなところだった。また今まで見てきたものが全てレンガ造りだったのに、ここは手掘りのままだ。写真でしか見たことがないが明治時代の手掘りトンネル、栗子隧道の入り口のような雰囲気だ。人工ではなく、自然の洞窟と言われれば信じてしまうだろう。

ここは本当に道路沿いで駐車スペースはない。ちょうど冬季間で枯れ草越しに見られたが、夏の藪が繁る頃では見られなかっただろう。階段も手摺も無い急勾配の踏みあとが残されているだけ。下りていけば間近で見られそうだ。ただ、前日の初雪の影響でぬかるんでいる。足を滑らせたら確実に水の中へ落ちてしまう。安全な場所から写真を撮って探査終了とした。もっと優れた器材を持っていれば、この位置からでも充分見ごたえのある写真がとれたかもしれない。手持ちのコンパクトデジカメでは、これが精一杯だ。

新たなキーワードとして、2回目の探索意欲を掻き立てた「東宮殿下一分間停車記念の碑」も写真に収めた。

元禄、明治、昭和の水利施設の話はこれで終了となる。この後は残された東北本線山線の遺構を見て歩く。まず、元禄潜穴穴尻のすぐ近くにある、東北線山線跡の鉄橋を再利用したという橋だ。

レンガ積みの橋脚で、横から見れば枕木も残されている。人が歩くところには合板が敷かれている。

こちらはあちこちのサイトや書籍に写真が掲載されている、愛宕駅に残るトンネルだ。内部には木製の指示坑が見えていた。廃隧道ではない。車を停めて歩いてみる。「徒歩でトンネルを抜けるのは何年ぶりだろう」というワクワク気分だった

最後は廃なもののなかで「遺構」と並ぶもうひとつの柱「保存車両」を見る。利府駅に近い公園に保存されている電気機関車ED91-11と蒸気機関車のC58-354だ。

別な日、利府町に行く機会があった。時間を調整し保存車両を見てきた。

利府町は、かつての東北本線山線の廃止を免れた部分が、JR利府線として残されている。JR利府線は仙台駅と利府駅を結ぶ盲腸線だ。このJR利府線のターミナル、利府駅に側線があった。そこにかつて6台の交流電気機関車が保存されていた。雨ざらしのため、色は褪せ、悪戯され、痛みがひどい状態だった。

その後、2005年(平成17年)に利府駅の側線が廃止された。跡地は駐車場として整備された。保存されていた車両は、新幹線総合車両センターに移された。こちらも屋根がない保管場所だが、悪戯の心配はなくなった。警備員さんに断って見学した。

保存された車両。

電気機関車

EF71-1

ED78-1

ED77-1

ED91-21

ED75-1

ED71-1

蒸気機関車

D51-1108

C11-351

C58-365

新幹線電車

953系

200系

961系

新幹線総合車両センターは、東北新幹線で運用される車両が在籍し、仕業・交番検査といった日常的な整備を行っている。また、当所以外に在籍する車両も含む全般検査などの重整備、改造工事や新製車両の搬入・廃車解体に至るまで、新幹線車両に関する総合的な業務も行われている施設だ。

単調でマンネリになりやすい道の駅巡りのアクセントのひとつ「廃なもの」、今回は2度に亘って道の駅抜きで探索した。身近な場所だけに前のめりになってしまった。「メモ」なしで貴重な話を聞き流したり、腰が引けて藪の中に入らなかったり、全貌解明とはいかなかったがそれなりの達成感は味わえた。

「残された二つの遺構、東北本線山線と元禄潜穴」はこれで終了、またいつもの道の駅めぐりのスタイルに戻ることにする。

【追記】

現地を確認したわけではないので確証ではないが、ネットの記事によれば、利府町内の公園と新幹線総合車両センターで保存されていた車両は解体されたようだ。

「元禄潜穴」については宮城県の公式サイトでも取り上げられている。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-ns/nnshisetsu-genroku2.html

サイトの記述より引用。

「元禄潜穴」は、松島町指定の文化財になっており、小学校の副教材にも掲載されている。施設の保全を図るとともに、先人の遺業を後世に引き継いでいけるよう、2004年(平成16年)度から地域用水環境整備事業/歴史的施設保全型を実施し、施設の整備を図っている。

「元禄潜穴穴頭」「ずり穴」は整備が完了しているようだ。あの写真を撮っていた時にいろいろ教えてくださった方が話された通り、公園として整備されたようだ。宮城県宮城郡松島町幡谷には、施設整備の一環として「品井沼干拓資料館」が設置された。館内の展示室には「工事に使われたのみ」や「ろくろ」又は「神楽算」とよばれる「土砂を運び出す機械(レプリカ)」「古文書(写し)」や「写真」など約80点が展示されている。常時開館はしていないようで、見学には事前に松島町教育委員会に申し込みが必要らしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?