Photo by

cectne9

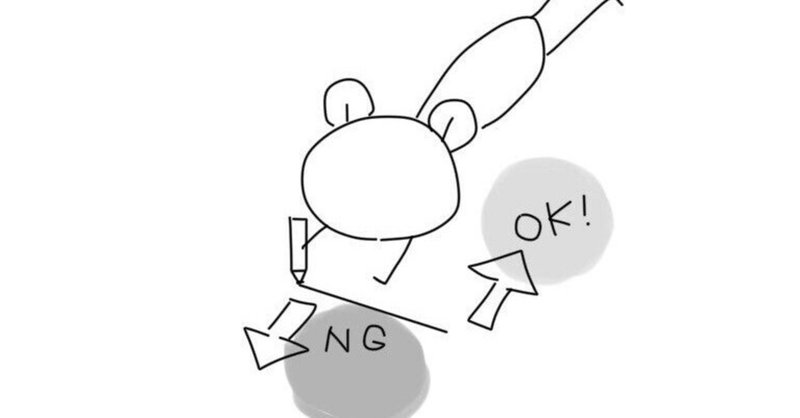

氣づきの国語辞典「ワケ」編

分→ 「刀で二つに切り分ける」象形から「わけ

る・時間を分ける(時間の単位)」を意味する

「分」という漢字ができた。

訳→ 「取っ手のある刃物の象形と口の象形」

(「慎んで言う」の意味)と「目の象形と手枷の象

形」(罪人を「たぐりよせる」の意味)から、一つ

の国語を他の外国語へ次々と手繰り寄せることを

意味し、そこから、「やくす」を意味する「訳」

という漢字ができた。

※「訳」は「譯」の略字。

岡山県和氣郡にある和氣(わけ)神社。

御祭神は和氣清麻呂・和氣広虫・和氣清麻呂の祖

六柱・応神天皇。

拝殿前には全国的にも珍しい狛亥(イノシシ)が

あり、これは猪が清麻呂の宇佐神宮参拝の際に護

衛を行ったり、足を患った際に霊泉に案内したと

され、以来、猪は清麻呂の守護とされてきたこと

に由来する。

御神徳は足腰・健康の守護、厄除開運・災い除け

に加えて、日本最初の孤児院を開設した和氣広虫

に由来して、安産(子供の守り神)としても敬わ

れている。

同じ名前の神社が鹿児島県霧島市にもあり、

こちらには清麻呂が入ったといわれる温泉「和氣

の湯」があり、浴後、腰掛けたという腰掛石も残

っている。また、坂本龍馬夫妻が新婚旅行でこの

地を訪れたことを記念する碑もある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?