卑弥呼の邪馬台国はどこなの?

いきなり大論争が起きそうなタイトルにしてみました。

まず当時の記録は日本側には残っていません。後述する古事記や日本書紀などとの関連を推測するしかないのですが、古い話になればなるほど年代が怪しくなるんですよね。

邪馬台国についての記述は、中国の歴史書である『魏志倭人伝』にあります。日本にまだ文字がなかった3世紀末ごろに、日本について世界で初めて記された書物で、あの有名な、魏の曹操、呉の孫権、蜀の劉備が戦っていた三国時代の中国についての史書『三国志』のうちの『魏書』の一部です。

『魏志倭人伝』は、三国時代の魏の時代に書かれたもので、倭(日本)の風俗や社会構造、地理などについて記述されています。

その中で邪馬台国の位置を読み解く箇所としては、中国使節団の行程が記されていて、その解釈が難しくて、九州説と近畿説が対立しているというのが現在ですね。

『魏志倭人伝』にある中国使節団の行程

『魏志倭人伝』の記述のうち、邪馬台国への行程がかいてある箇所を読んでいきます。

郡より倭に至るには、海岸に循ひて水行す。韓国を歴(へ)て、乍南乍東し、その北岸、狗邪韓国(くやかんこく)に到る。七千余里なり。

朝鮮半島の帯方郡から倭(日本)に行くには、海岸沿いを「水行」し、韓国を通り過ぎて南や東へ進むと、倭の北岸にある狗邪韓国に着くとされています。この行程は7000里以上あると記述されています。狗邪韓国は現在の釜山あたりと考えられています。

始めて一海を度ること千余里にして対海国に至る。

ここで初めて邪馬台国へ向かう使節団が海を渡るんですね。

朝鮮半島から日本へ海を渡る際に、まず千余里を航海して対海国に至るとされています。この「対海国」は対馬国(現在の長崎県対馬市)のことだろうとされています。誤記じゃないかとのことです。

又、南に一海を渡ること千余里、名は瀚海と曰ふ、一大国に至る。

その後、対馬を経てさらに南へ千里余り進むと「瀚海」という海を航海し、「一大国」(壱岐)に到達するということですかね。

この「瀚海」は対馬と壱岐の間の海を指しているとされており、「一大国」は壱岐であると推定されています。また、「一支国」と記されることが多い壱岐が「一大国」と記されているのは誤記ではないかとも言われていますね。。

又、一海を渡ること千余里にして末盧国に至る。

来ましたね「末盧国」と来ました。「末盧」は現在の伊万里湾(長崎県松浦市や佐賀県唐津市など)の一帯と考えられているんですが、このあたりは「松浦」と呼ばれています。先日ロケで行った佐賀県玄海町も「東松浦郡」ということで「松浦」→「末盧」だろうと。

ということで、使節団はここで日本本土に上陸しのでしょう。

この「末盧国」からの行程が、彼らの日本における旅の始まりとなります。

東南に陸行すること五百里にして伊都国に到る。

末盧国から船を下りて陸行し、東南に500里行くと「伊都国」に到達します。この「伊都国」は、現在の福岡県糸島市周辺であると考えられています。

とにかく、記述とそっくりな地名が順番に出てくるんですよね。

東南、奴国に至る。百里なり。

伊都国からさらに東南に100里行くと「奴国」に到達します。

奴国ってご存知ですか?そうです。

例の金印ですよね。

奴国の王は後漢の光武帝に使節を送り、「漢委奴國王」の金印を授かったとされています。

魏志倭人伝が三国時代ですので、後漢と言えばそれよりも以前ですので、有名な国だったのでしょう。

ちなみに、この金印は江戸時代に福岡県福岡市の志賀島で農民によって発見されていますね。奴国の存在を示す証拠とされています。

ここまでは、九州説も、近畿説もほぼコンセンサスが取れているようです。

いいですね。少なくともこの工程が邪馬台国へ向かう道だったってことですよね。

ここからですよ!

東行し、不彌国に至る。百里なり。

奴国から東に100里行くと「不彌国(ふみ)」に到達します。この不彌国から次の目的地までの行程の解釈が、近畿説と九州説の違いになっているんですよね。

九州説では、不彌国からさらに南下し、九州内での移動を想定していますが、近畿説では、より広範な移動を含む行程が考えられています。

南、投馬国に至る。水行二十日なり。

不彌国から南へ水上を20日間進むと「投馬国」に到達すると記されています。この「水行」は再び海を航海する行程を指していると思われるわけで、投馬国って一体どこよ・・・?

という論争があるわけです。

南、邪馬壹國に至る。女王の都とする所なり。水行十日、陸行一月なり

謎の投馬国から南へ水上を10日間、さらに陸上を1ヵ月進むと、ついに邪馬台国に到達するということですね。

ちなみに「邪馬壹國」の「壹」は「壱」の旧字体で、中国で写本されるうちに誤記が生じたんじゃないかと言われています。

先ほどの不彌国の位置を現在の福岡県飯塚市や北九州市と仮定し、そこから南へ水行20日で投馬国に到達するとなると、当時の船の速度を考慮すると、投馬国は現在の宮崎県あたりとなるでしょうと・・・

ただ、そこからさらに水行10日と陸行1ヶ月で邪馬台国に至るとなると、海のど真ん中になったりして、そもそも『魏志倭人伝』の方角や距離の記述が結構間違っているんじゃないか・・・となっているところがこの論争の原因ですね。

九州説の検証

方角がおかしいのでは?とすると、距離や日数を信じてみましょう。

方角ほどには誤差は少ないだろうということで、不彌国から邪馬台国までの行程を考えてみます。

不彌国は現在の北九州市とすると、投馬国まで水行20日という日数が正しいとすると、南へ20日行けば、先ほど説明したように、宮崎あたりに投馬国があることになってしまい、さらに南へ行くと太平洋になってしまいますよね。

方角は当時の技術では間違えることもありますが、日数は数えればいいので、それほど間違えないのでは?と考えると、この距離を九州内に収めることが難しいのでは?ということが言えるんですね。

近畿説の検証

不彌国を北九州とすれば、そこから南ではなく東に水行20日と解釈します。そうすると、関門海峡を渡って瀬戸内海を航行するルート、いわゆる瀬戸内コースになり、ルートとしても理解しやすいルートでもあります。

この場合は、投馬国は音が似ていることから広島県福山市の鞆(とも)が有力とも言われています。

このルートは日数や距離の点で九州説よりもあり得そうな記述だということですね。

また瀬戸内海の島々から出土した遺物は、弥生時代に水先案内をしていたことを示唆するものが色々あるそうです。瀬戸内には弥生時代に高地性集落が多く存在したらしく、瀬戸内がそれなりに人々が住んでいたということもあり、十分あり得るルートであると言われています。

遺跡から考える

九州説といえば吉野ヶ里遺跡(よしのがりいせき)

佐賀県にある吉野ヶ里遺跡は弥生時代の大規模な集落跡がみつかっていて、私も30年以上前に行ったことがあります。

魏志倭人伝には

宮室楼観 城柵厳設 常有人持兵守衛

収租賦有邸閣 國國有市交易有無

なんとなく読める漢文ですが、

「楼観」は物見櫓のことですね。それいがいはそのままですので、

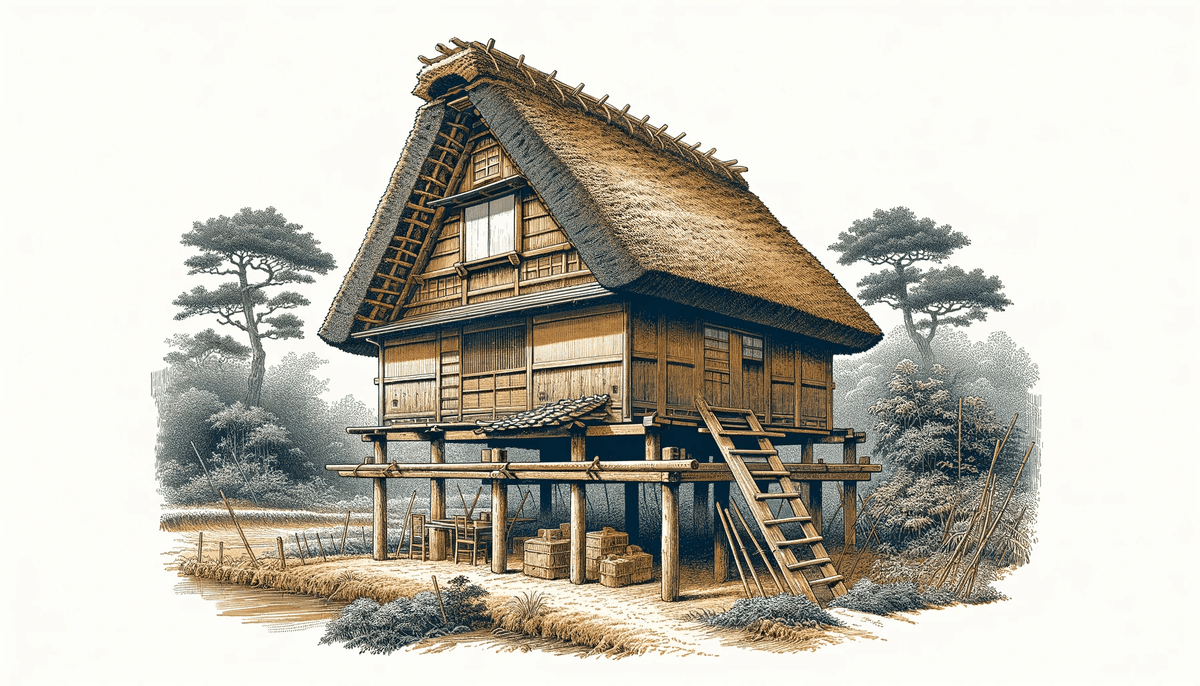

つまり邪馬台国には「物見櫓」「城柵」「宮室」「邸閣」などの建築物が存在したということですね。

この吉野ヶ里遺跡はこれら4つとみられる遺構がすべて見つかっているそうで、4つがまとまって見つかっているのは日本では吉野ヶ里遺跡だけとのこと。

加えて、魏志倭人伝では、卑弥呼が魏から銅鏡100枚もらっているんです。

吉野ヶ里遺跡では、祭祀をつかさどったと思われるシャーマンの遺骨や、中国製の鏡などが発掘されました。

ただ当時の鏡については近畿でも大量に出土しているんですよね。

魏志倭人伝には

倭国の女王卑弥呼の墓は径百余歩

とあって、その墓がないらしいのです。

ま、ここが邪馬台国かどうかはともかく、邪馬台国があった時代に、この場所にそれなりの国や勢力があったことは間違いないでしょうね。

近畿説といえば纒向遺跡(まきむくいせき)

纒向遺跡は奈良盆地東南部の桜井市にある遺跡で、3世紀初頭から4世紀初めにかけて存在した大規模な集落跡です。古墳時代初期の纒向石塚古墳や箸墓古墳などの古墳もあります。

遺跡の規模は東西2キロメートル、南北1.5キロメートルで、未発掘なところがあるかもしれませんが、吉野ヶ里遺跡より大きそうです。

奈良ですから当然大和政権との関係性は十分あるといえますし、大和政権最初の王都じゃないかとも言われています。

それにそもそも「邪馬台(やまたい)」が「大和(やまと)」じゃないかと言って仕舞えば結論が出てしまいそうな話です。魏志倭人伝の誤記をみていくと、普通に想像できますよね。

平成21年の調査では、纒向遺跡で大型建物跡が東西に一直線で並んでいるのが発見され、卑弥呼の宮殿の可能性があるとして話題になりました。

魏志倭人伝によると、西暦239年頃に卑弥呼が中国の魏に使者を送ったとされています。このため、一般的な年代の理解では卑弥呼の活動時期は3世紀中頃、つまり西暦170年頃から248年頃とされているんですが、この纏向遺跡も3世紀初頭(約200年頃)から4世紀初頭(約300年頃)とされており、ほぼ重なります。

もちろん吉野ヶ里遺跡も同時期にあったのですが、もっと紀元前から3世紀くらいまで数百年に渡る遺跡のようですね。

それに吉野ヶ里遺跡にあるような例の「物見櫓」「城柵」「宮室」「邸閣」が、この纏向遺跡では揃っていないんですよね。

もうここからは想像ですw

まあ、古事記には神武天皇が九州から近畿の方に「東征」しているわけで、それがこの3世紀より以前か以後かによっても邪馬台国がどこかなど影響受けそうですが、

少なくともこの3世紀という時代には、九州にも近畿にも大きな国や勢力があったことは間違い無いですよね。

それが近畿説をとるなら大和政権が魏志倭人伝にもあるような連合国をまとめていたことになりますし、九州説をとると、邪馬台国が九州で連合国をまとめていて、その後に東征して纏向遺跡のあたりにあった政権を倒したのかなど想像します。

箸墓古墳

そうそう古墳のことを忘れていました、纏向遺跡の方には箸墓古墳というのがあって、奈良県桜井市にある前方後円墳で、全長280メートル、墳丘長で日本最大級の古墳の一つです。3世紀中頃に築造されたとされています。まさに時代がぴったりです。卑弥呼の時代と一致します。

魏志倭人伝には、卑弥呼の巨大な墓を作ったとあるんですよね。

吉野ヶ里遺跡ではみつかってませんが、近畿説ではこれが有力なようです。

諸説ありますが、『日本書紀』には、この古墳が第7代天皇である孝元天皇の娘、倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)に関連すると記載されていますが、一部の研究者は倭迹迹日百襲姫と卑弥呼を同一視する説を支持しています。

まあ正直近畿説の方が有力なのかな・・・

正直わかりません。

ただ今のところ近畿説が有力なのかな・・・

結局のところ

魏志倭人伝は誤字は多いが比較的事実を書いている。

古事記や日本書紀は基本的には神話が多いが、その中に事実もきっとある。

という仮定をすれば、

古事記や日本書紀に出てくる、神武東征とか出雲国譲りとかあの頃の歴史との年代がどういう関係にあるのか・・・とか、

纏向遺跡がいわゆる大和政権の王都だとすると、吉野ヶ里遺跡は大和政権の傘下または連合国の一つの国家や勢力の可能性もあります。

吉野ヶ里遺跡などが邪馬台国の王都だとして、それが大和政権の元だとすると、神武東征がその後の話でしょうし・・・

ということで、あとは発掘調査などの積み重ねしかないのかな・・・

結論は出ませんが、色々そんな想像ができますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?