コマツは巨人キャタピラーに絶対追いつけない

コマツ、米巨人の背中追う

上場来高値でもPBRは6分の1 課題克服へ経営改革

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81137700T00C24A6DTA000/

>コマツが経営改革に乗り出した。2024年3月期は2期連続の最高益だが、意識する世界最大手の米キャタピラーから財務指標が大きく見劣りするためだ。米巨人を超える世界「ダントツ」の地位獲得へ3つの課題をクリアできるか。

クリアしてキャタピラーを抜くことなんてできません。

それは経営文化が硬直しているからです。

それが結晶しているのが特機部門、防衛です。

コマツが防衛事業から撤退すべき5つの理由

取り組み姿勢が、キャタピラーとは対照的

https://toyokeizai.net/articles/-/45208

10年前のコマツの装甲車撤退を予言したぼくの記事です。

>コマツの先を進むのが、建機業界世界首位の米キャタピラーだ。キャタピラーの2013年度の売り上げは約5.56兆円(556億ドル)、うち建設機械部門の売上高は4.05兆円(405億ドル)、対してコマツの売り上げは約1.95兆円で、うち建設機械部門の売上高は1.75兆円。その差は2倍以上におよぶ。

>キャタピラーとコマツの戦略や経営方針は異なるが、筆者が注目するのは防衛部門だ。両社とも防衛部門を持っているが、そのあり方は月とスッポン。コマツは、防衛省頼みを脱して強化へ向けた投資をするか、それができないのであれば売却する、という経営判断が必要だ。結論から言えば、早々に撤退をしたほうがいい。

>が意外に知られていないのが戦車や榴弾砲、迫撃砲などの砲弾だ。金額的には装甲車輛よりも砲弾の売り上げの方がおおむね2倍程度上回っている。だがコマツは自社のホームページで防衛(特機)部門の紹介を行っていないため、コマツが防衛部門をもっていることさえ知らない株主も多いだろう。

>平成24年(2012)度のコマツの防衛省の契約金額は294億円、契約高では7位の規模を誇る。対して今から10年前の平成16年度は338億円で9位だった。つまり売り上げは13パーセントほど落ちているものの、順位は上げている。

>コマツの平成25年度(2014年3月期)の売り上げは約1.95兆円だから防衛部門の比率は1.5パーセントだ。過去数年、コマツの防衛省への売り上げは右肩下がりである。コマツにはコマツ特機という子会社があり、同社は装甲車の整備などを請け負っているが、売り上げ規模はかなり小さい。

>キャタピラーの防衛部門は輸出事業として成り立っており、本業である建機とのシナジーも大きい。

>キャタピラーは世界の軍隊に建機類(装甲化されたタイプも含む)を販売しているのみならず、軍用ディーゼル・エンジンのメジャー・プレーヤーである。装甲車輛用では装甲車輛やトラック用のディーゼル・エンジンは275~700馬力以上のエンジンを世界の軍隊に提供している。エンジンのみならず、エンジンとトランスミッションを組み合わせたパワーパックの販売も行っている。キャタピラーは1998年にエンジンサプライヤーだった英国のディーゼルエンジンメーカー、パーキンスを買収、子会社化している。同社は英内外の戦車1500馬力エンジンまでを含む装甲車輛やトラックにディーゼル・エンジンを供給している。

>同社の買収が軍用エンジン・ビジネスでのキャタピラーのシェアを大きく押し上げたといって良いだろう。キャタピラーのエンジンは米軍のストライカー装甲車シリーズの他欧米、途上国などでも多く採用されている。更に同社は海軍や沿岸警備隊用にもディーゼル・エンジンを供給している。

コマツが装甲車輌から引かざるを得ない理由

防衛装備庁、陸幕ともに認識は甘かった

https://toyokeizai.net/articles/-/268241

コマツは名経営者と謳われた坂根会長ですら防衛部門の改革に手を出せなかった。歴代社長は特機部門の朝礼ではとにかくスキャンダルを起こしてくれるな、といだけでした。

つまり経営者としての当事者能力がなかったわけです。

将来性のまったくない防衛部門を唯々諾々と維持してきたわけです。あげく他国のない倍も高いクズのような装甲車をつくって税金を浪費きたわけです。

経営者にまともな関心があれば自社の装甲車が世界的にみてどのへんか、リサーチしたでしょう。「死の商人」と呼ばれることを恐れて将来輸出に打って出るわけでもなく、ひたすら税金を食らって最後にはバンザイして装甲車ビジネスから逃げたわけです。これまで我々が投じた税金は無駄に使われました。

そして未だに弾薬ビジネスからも撤退できない。日本には16社も弾薬メーカーがあり、細々と先のない商売を続けてます。せめてダイキンに売るぐらいはできたでしょう。

このような生産性も将来性のない事業を続けるのは。株主はもちろん、国民全体に対する背信行為といっていいでしょう。これは上場企業としての責任の放棄です。

どうしても防衛で残りたいのであれば、工兵車両に特化するとか、エンジンに特化するとか道はあったはずです。工兵車両も装甲部分は重工にまかせてコンポーネント部分の供給だけを行う手もあったはずです。

キャタピラー同様にエンジンに特化して世界の市場で勝負する手もあったでしょう。あるいは装甲ドーザーなどのコンポーネントの輸出。そうであれば武器禁輸には引っかからずに軍事市場で売上を立てられたでしょう。

撤退することもできずに、果敢に市場を開拓することもできずに茫然自失で、延々と問題を先送りしてきた。キャタピラーに勝てるわけがないでしょう。

東洋経済オンラインに以下の記事を寄稿しました。

航空専門医がいない空自に戦闘機開発はできない

やる気のある医官が次々に辞める自衛隊の内情

https://toyokeizai.net/articles/-/744651

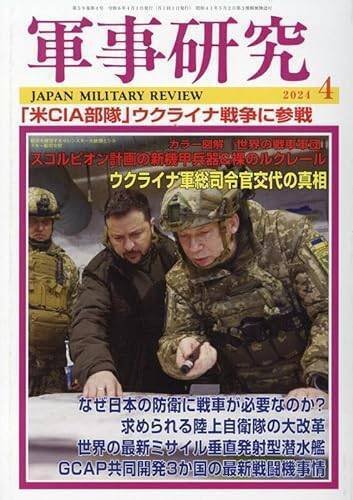

月刊軍事研究4月号に陸自の18式防弾ベストに関する記事を寄稿しました。

軍事研究 2024年 04 月号 [雑誌]

Japan in Depthに以下の記事を寄稿しました。

次期装輪装甲車、AMV採用を検証する その2 AMVのライセンス生産によって日本の装甲車事業は壊滅する

https://japan-indepth.jp/?p=81695

次期装輪装甲車、AMV採用を検証するその1

駿馬を駄馬に落とす陸自のAMV採用

https://japan-indepth.jp/?p=81667

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?