地方財政あるある#13.いつも財政が厳しいと言いがち(その2)(経常収支比率)

やば。給料日前、また昼メシ代が厳しくなってもた。カップ麺ですませよ。

-先輩、またカップ麺ですか。

せやねん。カネ無いねん。

-あの~、決算カードの話、「4つの収支」以外にも大事なことがあったら聞いておきたいと思いまして。またお昼、ご一緒させていただいてもいいですか?

全然ええよ。

(会議室にて)

やっぱりUFOはうまいな。

-UFO好きなんですね。前もUFOでしたよね。

そーすね。UFOだけに。

-・・・。

えーと、決算カードの話やったね。そろそろ、代表的な財政指標の話をしといた方がええかな。

◆「“財政が厳しい”ってどういうこと?」の復習

でも、本題に入る前にちょっと復習しとこか。前に「“財政が厳しい”ってどういうこと?」っていう話をしたと思うけど、どこまで話したっけ?

-財政が厳しいというのは、自由に使えるお金が減っているということだったと記憶していますが。たしか、①収入は増えないけど支出が増えていく、②インフラコストという“隠れ負債”があるという2つの要因があるという話だったと思います。

そうやね。すばらしい。

そこで、①の話のときに経常収支比率っていう言葉だけ紹介したけど、それと、実質公債費比率、将来負担比率、この3つが大事やと思うわ。

-全然意味分からないんですけど。

まあまあ、そう焦らんと。

◆「家計が厳しい」からイメージしてみる

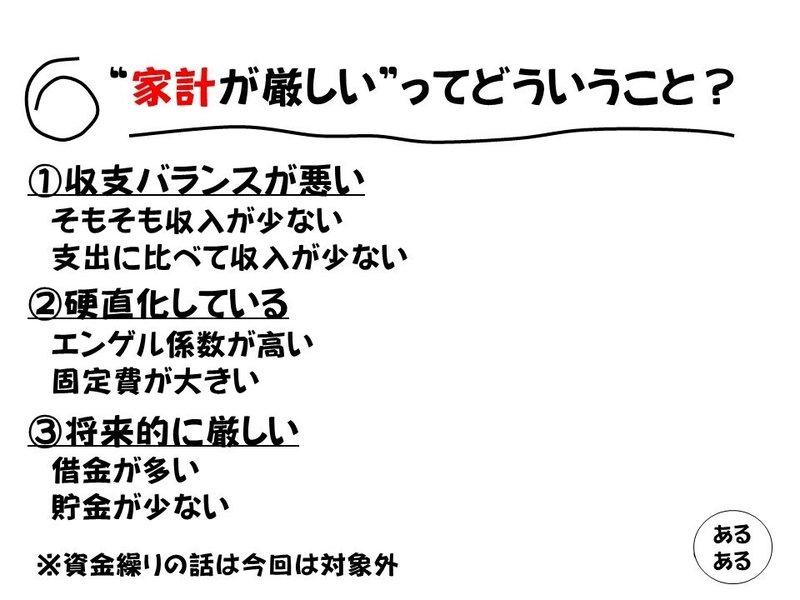

財政が厳しいという話じゃなくて、家計が厳しいというところからイメージしてみよか。家計が厳しいって、具体的にどういうこと?

-給料が少ないとか。

そうやね。収入が少ないのは厳しいよねえ。他には?

-改めて聞かれると、なかなか思い浮かばないですね。

そうか。じゃあ、キミ、一人ぐらししてたと思うけど、家賃が月15万とかになったらどう?

-それは無理ですよ。やっていけません。

そやんなぁ。人並みの収入があったとしても、支出が多かったら厳しいよな。特に、毎月かかるようなもの、たとえば食費とか水道光熱費とか、そういう固定費が大きかったら厳しいよな。

他にも、たとえば極端な話、ローン地獄とかはどう?

-それは厳しいですよね。厳しいどころではないかもしれませんが。

借金が多いと日々の返済に追われて厳しくなる。けど、逆に借金が少なくても、貯金少なかったらちょっとしんどいよな。

ってことで、一口に家計が厳しいと言っても、いろんな意味、いろんな切り口があるわけや。独自にカテゴライズしてみたけど、どやろか?

-たしかに、そうですね。エンゲル係数とか、学校で習いましたね。食費の割合で、家計の支出に対し食費にお金をかけすぎていないかの目安にするとか。

家計を財政に置き換えても、基本は同じ。で、そのそれぞれを指標化したのが、さっき言った3つの指標やねん。

①の収支バランスが悪いというところやけど、自主財源比率については前に話したと思うんやけど。

-はい、「自主財源比率が高い=財政運営上の自由度や安定度が高い」ということでしたよね。

そのとおり。

で、基金繰入金額の話やねんけど、これもうっすら話したやんな。基金、要は貯金のとりくずしの金額の多い少ないという話。当然、貯金のとりくずしは少ないに越したことはないけど、とりくずすとして、どれくらいなら大丈夫でどれくらいなら危険なのか、一概に答えるのは難しいよね、と。

-ええ。どれぐらい基金があるのかを合わせて見る必要があると仰っていました。

そう。よく覚えてるねぇ。

◆経常収支比率

で、いよいよ本題。まず何回か話題にあがってた経常収支比率からいこか。要は、経常的収入のうちのどれぐらいを経常経費にかけたかという割合のこと。経常的収入っていうのは市税とか常に見込める収入のこと、経常経費っていうのは義務的経費(=人件費、扶助費、公債費)とか常に支払う必要がある支出のこと。たぶん、イメージできると思うけど。ただ、経常特定財源分は除いて考えましょうというところだけ注意。

-・・・。

言葉で説明しても分からんよな。例によって図にするわ。

歳入と歳出をそれぞれ並べて、①まず、「いつもの状況」を把握するために臨時の収入と支出を除く。この図で言ったら、臨時収入250億円、臨時経費265億円の部分は計算の対象外とするっちゅうことやな。②次に、あくまで自由に使えるお金に着目して把握、分析したいから、特定財源充当分を除く。この図で言ったら50億円の部分やな。

-はい。

その①臨時分、②特財充当分を差し引いた上で、歳入÷歳出を計算したら経常収支比率が求められる、と。

正確に表現するとこんな感じになるけど、だいたいのイメージがつかめればとりあえずOKやと思うわ。ちなみに、決算統計の作業で「臨時と経常の切り分け」をせなあかんって話したけど、なんで必要かの理由はこの計算をするためやってんな。

-そうですね。

で、問題は、この比率がどれぐらいやったら財政的に健全と言えるか、逆にどれぐらいやったら危険と言えるか。当然、経常収支比率が高いってことは硬直化しているってことやし、比率は低いことにこしたことないけど、どう思う?

-どれぐらいが適正かと言われると、全くイメージつかないです。

実は、これにも答えは無いねん。実質収支でどの程度が適度なのかハッキリ言えへんって言ったけど、これもそう。『地方財政小辞典』の四訂版で「経験的には都市にあっては75%、町村にあっては70%程度が妥当と考えられ、これが各々5%を超えると、その地方公共団体は弾力性を失いつつあると考えられる」って書いてあったけど、六訂版では削除されてる。現に、ほとんどの自治体は90%台で推移してると思うわ。

ただ、100%を超えるとさすがにヤバいと言ってええかな。経常収支比率が100%を超えるってことは、経常経費を臨時収入で賄ったということを意味するから「その臨時の収入が減ったり無くなったりしたらどうなるの?」ということになるし。

-たしかにそうですね。

ちなみに、京都府内の市町村の状況(令和元年度決算)はこんな感じ。

さっき言ったとおり、ほとんど90%超やろ?

-そうですね。

せやから、財務が厳しいとよく言われるのは、ある意味ウソじゃないねんな。財政が硬直しとるという意味で。

ーはい。

あ、あと、決算カードの話してたところやし、確認しとこか。

-ちゃんと載ってますね。

ちゃんと載ってんねん。あ、言うてる間に、昼休み終わりそうやん。ってゆーか、麺、めっちゃ冷えとる。

-す、すみません。

いやいや、全然ええねんで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?