サトカメはなぜ潰れないのか?

日本の戦後商業の歴史は産業化、チェーンストア化の歴史でもありました。メーカーが支配する製品流通の“出口”という立場から脱し、生活者の立場から日々の暮らしを豊かにする使命を掲げ、多くの商業者が“坂の上の雲”を目指して産業化、チェーン展開に取り組んだのです。

その中で先行した商人の一部がそれを成し遂げ、一部が敗れていきました。長崎屋、壽屋、ニチイ、忠実屋、ダイエーなど、日本の戦後商業という地平には多くの墓標が立っています。しかし道は半ばです。

そうした革命に遅れてきた者もいました。彼らは先行する大手を手本としましたが、ここは資本力・企業規模がものをいう世界。多くのローカル中小が志半ばで敗れていきました。

遅れてきた者の一人に、栃木県のカメラ専門店チェーン「サトーカメラ」の佐藤勝人がいました。1988年、家業のカメラ店をカメラ専門店チェーンに業態転換。「想い出をキレイに一生残すために」という理念を掲げた挑戦が始まりました。

当時、北関東には価格競争の嵐が吹き荒れていました。群馬のヤマダ電機、栃木のコジマ、そして茨城のカトーデンキ販売(現ケーズデンキ)ら新興勢力が「YKK戦争」と呼ばれる安売り合戦を繰り広げていたのです。

その中にあってサトーカメラは地域密着商法にまい進、従来のチェーンストア理論によらず、独自のローカル中小店の地域一番化戦略を確立していきました。現在、18の店舗・スタジオを展開し、アソシエイト150人を率いて、リピート率80%超という驚異の数字を叩き出しています。

しかし、順風満帆ではありませんでした。フィルムからデジタルへの技術革新、スマートフォン普及によるプリントの低迷など、幾度も死の淵を覗き込む危機がありました。事実、多くのカメラ・DPE店が街から消え、業界最大手企業ですら店舗数の1割を閉鎖してのリストラに躍起です。

多くのローカル・中小店が大手チェーンとの競争に敗れていく中、なぜサトーカメラはつぶれなかったのか? さらには、なぜ栃木県の写真マーケットを全国トップに押し上げたのか?

そこには、常に自己変革をいとわず、学び続ける商人がいます。サトーカメラ代表取締役の佐藤勝人、彼は商業先進地・アメリカを繰り返し訪れ、あらゆる業種業態から10年先も生き残れる在り方とやり方を学んでいます。

これから数年で、日本の商業界に吹く向かい風はさらに冷たく、強くなるでしょう。30年にわたり日本の商業界を取材し続け、4000人を超える商業者と向き合ってきた私の結論です。

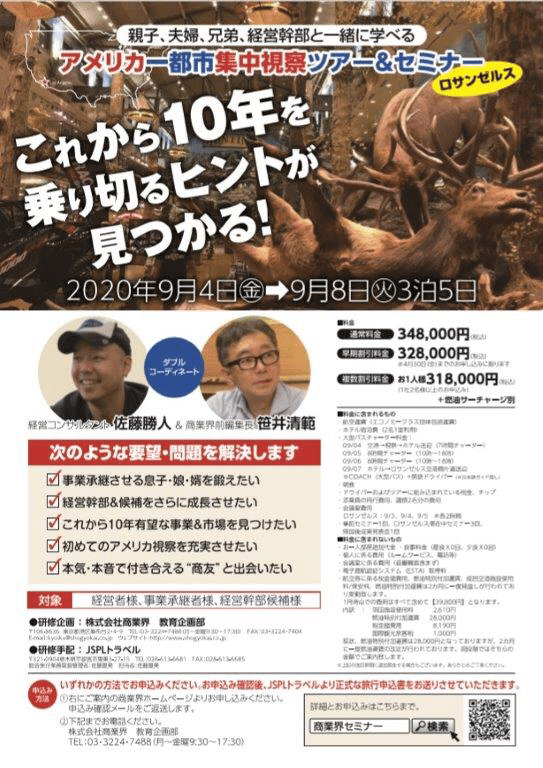

そこで佐藤さんと二人で、アメリカ商業視察ツアーをすることにしました。アメリカには日本の近未来の商業があります。その地を訪れて現場・現実・現物に触れ、徹底的に討論することで、あなたの未来への道筋を見つけませんか。

9月4日から8日までロサンゼルスを、ぜひご一緒しましょう。期間中はもちろん帰国後も、視察を成果と行動に変えるセミナーも付いています。詳細はこちらをご覧になってください。

https://www.shogyokai.co.jp/sp/seminar/77/

新型コロナウィルス不況により、私たちは己がよって立つ地盤の脆さにあらためて気づきました。だからこそ、未来を切り開く斧を研ぎましょう。今なら早期申込割引があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?