あんた、今まで私が教えてきたことをなんだと思ってるの!

名古屋・大須を拠点に、熱狂的な信者客に支持されるアイウェアブランドがあります。モンキーフリップはオリジナルデザインの商品価値と、対象客の心を鷲づかみにする価値訴求により、目と鼻の先に出店してきた大手競合店すら追い払う眼鏡店です。

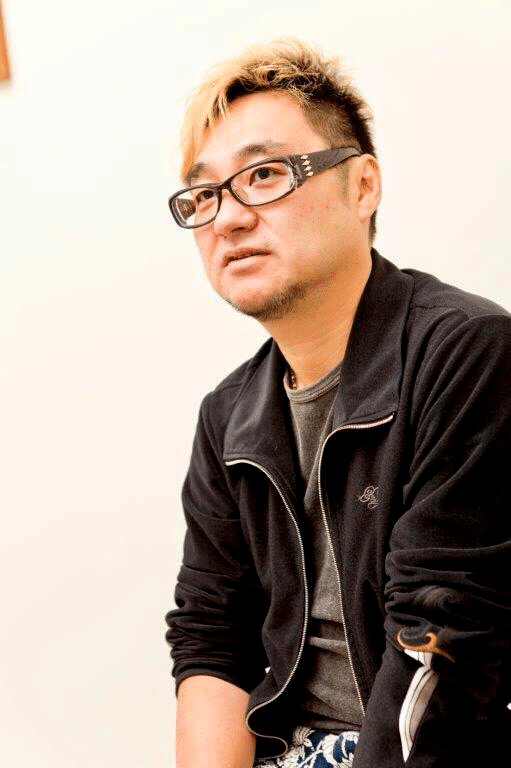

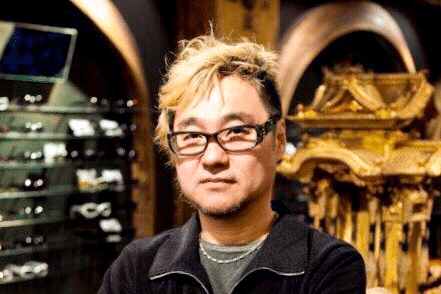

中京エリアから日本各地へと信者を増やし続けている同社を率いるのは、1500社ほどの会員を誇る日本最大規模のマーケティング実践団体においても、最優秀者の一人として知られる岸正龍さんです。

代ごとに起業する家風

広告ブームまっただ中の高校時代にデザインの世界に憧れ、大学卒業後はコピーライターやデザイナー、プランナーとして東京で広告宣伝・商品開発に携わっていた岸さんが出身地・名古屋の大須に戻ったのは1992年、29歳のときでした。

明治期に創業した浅野屋の3代目社長である岸さんの父は、2代目が営んでいた和装小物の店を宝石店に一新し、最盛期は年商10億円規模にまで急成長させた商才の持ち主。東京で時代の最先端を走り、名古屋に戻ってからもさまざまな勉強会に参加していた息子が、ディスプレイや接客方法、計数管理などで意見をしても、父は聞く耳を持ちませんでした。

やがて「一つの船に船頭が二人いるような状態」(岸さん)になり、店内が混乱。そこで岸さんは母が切り盛りしていた袋物の店で働くことになりましたが、そこでも自分流の商売を貫こうとする母と意見が食い違い、商売に身が入らなくなっていったのです。

そんなとき、チャンスが舞い込みます。父が貸していた7坪の小さな洋服屋が空いたのです。岸さんはすぐ父に頼みました。「メガネ屋をやらせてくれ。自信はある」。

実は岸さんは、商業界の経営者育成塾「商業界リテイル・マネジメント・スクール」で学んでいたとき、原宿のユニークなメガネ店の存在を知る機会がありました。その科学的な商売方法とそれまでに見たことのないカッコいいメガネの存在を知って以来、岸さんは「かけたいと思わせるメガネの店」を名古屋でやってみたいと考えていたのでした。

「モノに頼るな」と恩師

本気で迫る息子に、父は「1000万円出してやろう。ただし経費は本体とは別。スタッフは自分で集めろ。その店がダメになってもスタッフは浅野屋で雇わない。お前は自分の会社を興すつもりでやれ。本体には迷惑をかけるな」という条件で許可を与えたのです。

岸さんは、 さっそくスタッフを決め、仕入れたいブランドも決めて、きっかけとなった原宿のメガネ店経営者に電話をしました。開店の際は協力してもらえることになっていたからです。

ところが、岸さんよりも先に他の店が名古屋で岸さんの狙っていたブランドを販売していることが判明。いずれも独占契約のため、岸さんが扱うことは叶いませんでした。

岸さんの眼前は真っ暗になりました。しかし、商業界リテイル・マネジメント・スクールで講師を務めていたコンサルタントの福嶋千鶴子さんから、「あなたはあなたのお店に置いてあるメガネで、ちゃんとお客さんを幸せにすることができるはず。一部の商品が入らないぐらいで心が折れるなら最初からやるな。モノに頼るなんて、あんた、今まで私が教えてきたことをなんだと思ってるの!」と一喝されたのです。

奮起した岸さんはターゲットを若いOLに定め、取引してくれる問屋を探し、1996年6月にメガネと雑貨の店「モンキーフリップ」を開店。コモンマーモセットという珍しい猿が店頭でお客を迎える同店は女性たちでにぎわい、雑貨は入れても入れてもすぐ欠品するほど売れました。

しかし、肝心のメガネが売れません。雑貨屋のような店でメガネを買うという発想がないからでしょう。ユニークな店だったので取材されることもあり、その記事を見たメガネ好きな人も来店することもありました。ところが、有名ブランドを扱っていないとわかると帰ってしまいます。

なんとか海外ブランドを仕入れようと展示会まで全員で出かけましたが、打診したブランドすべてに断られます。その帰り、車中で岸さんは考えました。「これはもう自分でオリジナルをつくるしかない」。

オリジナルへの挑戦

月商が100万円を切り、全員でバイトを掛け持ちしてしのいでいたこの年の末、チャンスが訪れました。ユニークさを名古屋パルコから買われ、出店を誘われたのです。チャレンジショップ的な扱いで保証金は不要、売上げ目標もなく、とりあえず3カ月営業できるという好条件でした。

岸さんはここにオリジナルをぶつけます。30本のロットでもつくってくれる工場を見つけ、岸さん自らが10型をデザインし、完成した初オリジナル品をパルコに並べたのです。しかし、あまりにユニークなメガネを面白がる人はいても買う人はおらず、売れるのはここでも雑貨でした。

そこで、パルコの担当者の「雑貨はやめてメガネだけで勝負しろ」というアドバイスを受け入れ、商品点数を増やすため大阪の人気メガネ店のオリジナルを仕入れたところ、大ヒット。月商400万円の好調店に変貌したのです。

この勢いに乗って、多店舗化を進めたものの低迷。パルコ店が計上する1000万円の月商でどうにかもつような状況を打開するべく、岸さんは自分の感性にとことん正直な店を大須に出店しました。

ワクワク系マーケティング実践会主宰者・小阪裕司さんのアドバイスもあって、「自分はメガネをかけたときにカッコいいと言われる快感を売りたいんだ」と再確認した岸さんは、かつて母親とぶつかった袋物の店を、遊郭をイメージした真っ赤な店に全面リニューアルします。

両親は常識はずれの店舗を嘆いたが、岸さんが手がけたオリジナルのメガネは、飛ぶように売れました。月商は最高1800万円を記録、低い月でも1000万円を切ることのない超人気店となったのです。

MDを意識した商品開発

岸さんはさらに自分の考える「カッコいい」で勝負するため、一つひとつの商品に開発テーマを設定し、誰をターゲットにどんな仕掛けで何を売るのかを熟考する商品開発スタイルを初めて打ち立てます。

こうして2003年に「猿月宝」シリーズを開発。お客が毎月来店したくなるよう、毎月150枚限定で生産する商材で、過去のさまざまな苦い経験からデザインは「こだわり2割、売れる要素8割」に設定しました。

店頭でじわじわとファンを獲得していった猿月宝シリーズは、2006年の「紅」モデルが2週間で150枚完売したのを機に大ブレイク。地元ファッション誌に1ページ広告を出すと、60枚分の予約が入るといった、その後は日常となる爆発的ヒットを記録します。

「猿が出迎える7坪のモンキーフリップが誕生して10周年となった2006年に、モンキーフリップはようやくブランドになれた」と岸さんは振り返ります。「それまでも自分たちはいっぱしのブランドと思っていたんですが、お客さまにとっては単に“安くておもしろい大須の赤いメガネ屋”にすぎなかった。モンキーフリップの名前が浸透したのは猿月宝が認められてから。つまり単なるメガネデザインではなく、MDを意識した商品開発を始めてやっとブランドになれたんです」。

こうしてモンキーフリップは、ブランドとして歩み始めます。いくつもの出会いから学んできました岸さんのチャレンジはまだまだ続いています。ぜひ大須を訪れ、それをご自身で確認してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?