古代の遺跡が眠る?!別府のお寺〜長松寺(チョウショウジ)〜

古代の遺跡?!ドルメンと人面石が眠る長松寺

長松寺は、歴史が古く仏像にまつわる不思議なお話があります。

そして、古代の遺跡、ドルメンと人面石が眠るとても面白いお寺です。

※長松寺を見学する際は、お寺への配慮をお願い致します。

◯長松寺へのアクセス

〒874-0812 大分県別府市朝見1丁目12−4

◯別府駅から徒歩14分(1.1キロ)

※駐車場はありますが、道がとても狭いです。

初めての方は徒歩・タクシー・別府駅周辺のレンタル自転車などがオススメです。

長松寺周辺は、風情ある街並みです。

古いお家があったり、昔の別府の面影を感じる事ができます。

ここ通れるの?と思うような小道もあり、猫になった気分で散策されてみてはいかがでしょうか。

(実際、猫も多かったです^_^)

長松寺の歴史

はじまりは、約1450年前。

朝鮮半島にあった古代の王朝(百済:クダラ)の僧である豊国法師(トヨクニホウシ)が、別府にある吉備山(キビヤマ)に朱雀院(スザクイン)を建てました。

※朱雀院とは、天皇が地位を譲った後に住む宮殿の事です。

しかし、800年前に山崩れがあり、現在の地に移しました。

※こちらの写真は、許可を得て撮影させて頂きました。

通常、本堂の公開はしていません。

文字があります。

昔、長松寺のあった場所ですね。

長松寺の奇跡の仏像

長松寺では阿弥陀様(アミダサマ)とお釈迦様(オシャカサマ)がお祀りされているのですが、お祀りされている経緯が面白いです。

現在の長松寺の宗派は曹洞宗(ソウトウシュウ)です。

曹洞宗永平寺派(ソウトウシュウエイヘイジハ)

で、副住職さんも福井県にある永平寺で修行をされたそうです。

曹洞宗はお釈迦様をお祀りします。

しかし、長松寺はもともと天台宗(テンダイシュウ)だったそうです。

天台宗は阿弥陀様をお祀りします。

宗派について、簡単な説明をさせていただきますね。

◯曹洞宗は、修行により自分を鍛錬して悟りを目指す禅宗派の一つです。

悟りを開き、教えを説いたのがお釈迦様(オシャカサマ)なので、お祀りされているのですね。

◯天台宗は、仏門の修行をしていない人も、人類全てを救う事を目的にした宗派の一つです。

阿弥陀様(アミダサマ)は、全ての者を天国へ導くといわれる神様ですので、お祀りされています。

このお祀りしていた阿弥陀様の仏像は、中国で有名な山である廬山(ロザン)に住む慧遠法師(エオンホウシ)が彫ったそうです。

慧遠法師は、位の高いすぐれた僧として、中国仏教の歴史において重要な人物の1人といわれています。

この阿弥陀像は準国宝(ジュンコクホウ)とされ、阿弥陀堂に安置されていました。

山崩れの当時、不思議な事にこの阿弥陀様が岩の上に忽然とお立ちになった事から鎮西八郎為朝(チンゼイハチロウタメトモ)が信仰した、と言い伝えられているそうです。

※この鎮西八郎為朝は、源為朝(ミナモトノタメトモ)の別名です。

有名な源頼朝(ミナモトノヨリトモ)義経(ヨシツネ)兄弟の伯父にあたり、弓の名手で武勇伝が多い武将です。

別府では為朝の伝説が多く残っています。

江戸時代後期の作家、曲亭馬琴(キョクテイバキン)の有名な作品『南総里見八犬伝(ナンソウサトミハッケンデン)』にも、為朝が登場します。

長松寺は昔、田島萬年山朱雀長松禅寺(タジママンネンザンスザクインチョウショウゼンジ)といったそうです。

なお、今も阿弥陀堂は境内にあります。

阿弥陀堂は30年に1度公開されるそうです。

※時代の移り変わりの中、色々とあったそうで現在お祀りしている仏像が当時の阿弥陀像かどうかはわからないそうです。

ただ、言い伝えと先代からの思いは、当時と変わらず受け継がれていらっしゃいます。

阿弥陀堂

長松寺のみどころ〜美しい石垣〜

長松寺では昔のままの美しい石垣が、現在でも残っています。

まるで、江戸時代にタイムスリップしたような気分になります。

美しい石垣

明治39年11月起工 明治40年5月

に建物が完成したと書かれています。

石垣は当時のままです。

長松寺のみどころ〜芭蕉の句碑(クヒ)〜

長松寺にある芭蕉の句碑(クヒ)。

句碑とは、俳句を石に彫り記念として建てたものをいいます。

こちらの句碑が長松寺にある経緯が、ちょっと面白いのです。

別府市の浜脇(ハマワキ)といわれる土地には、戦国時代の前から名水が湧き出る場所があり現在も跡を確認出来る所が、それぞれ『丸清水(マルシミズ)』と『角清水(カクシミズ)』と呼ばれています。

この句碑は、最初は『角清水』にありました。

しかし、角清水が潰されることになったため『丸清水』に移りましたが、その場所も潰される事になり、長松寺のご住職が引き受けたそうです。

芭蕉が実際に別府を訪れたわけではありませんが、

別府には芭蕉の句の石碑が『長松寺』『海門寺(カイモンジ)』『西法寺(サイホウジ)』『長覚寺(チョウカクジ)』の4ヵ所あるそうです。

江戸時代に西法寺のご住職が、文化人の社交場(現在でいう所のサロン)を提供し、当時の文化人達が、別府の名水の見事さを芭蕉の句で表して句碑を建て称えたようです。

昔は、この場所に池があったそうですが、

今はありません。

確認する事ができます。

※現在は、浜脇温泉のセピア色散策のツアーは

開催していません。

長松寺のみどころ〜古代の遺跡!ドルメンと人面石〜

長松寺には、古代の遺跡が眠っています。

こちらの遺跡は埋まっているのですが、一部が地面から出ているため、今でも見る事ができますよ。

昭和6年に考古学者の鳥居龍造博士(トリイリュウゾウハカセ)により長松寺の遺跡の調査が行われました。

長松寺のドルメンについて

ドルメンとは、古代の巨大な岩の墓の一種の事をいいます。支石墓(シセキボ)ともいいます。

『ドルメン(dolmen)』は、英語で『石の机』という意味で、一枚の平な石を3本から4本の石で支え、その中に遺体を祀ったものです。

この遺跡から、弥生時代(ヤヨイジダイ)の土器の一部が見つかった事から、時代は紀元前5千年以前のものだと言われています。

朝鮮南部で発見されているドルメンも長松寺で発見されたものと同じ形状をしているそうですよ。

天井の石を見る事ができます

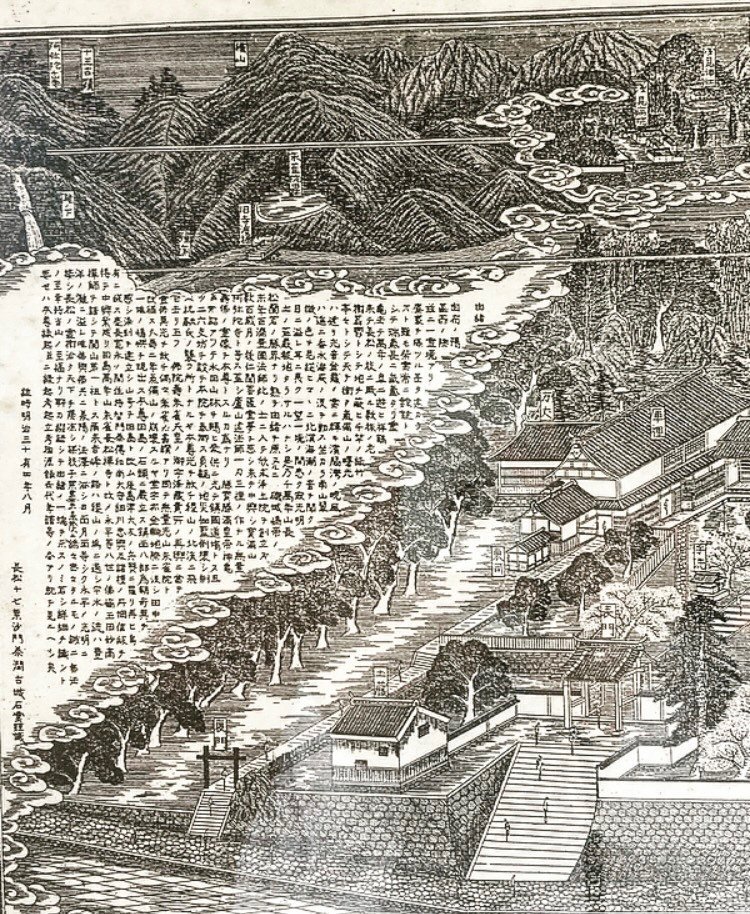

昭和8年別府市誌より

長松寺の人面石について

人面石と呼ばれる古代の巨石も、長松寺の駐車場にひょっこりと顔をだしています。

こちらは、

東西縦 約242㎝ 南北横 約182㎝ 高さ地上 約100㎝ これに、顔の輪郭と眼と口が彫刻してあります。眼とおもわれる二つの穴は、東を向いています。

眼と口を見る事ができます。

昭和8年別府市誌より

おまけ写真✴︎長松寺の遺跡の絵葉書

当時、この遺跡を別府の名物にできないかと考えて、絵葉書にしたそうです。

当時の貴重な絵葉書の写真を提供して頂きました。

当時、別府の20ヵ所以上ある名所(温泉・公園・大浴場・遺跡・仏閣等)をより多くの人に楽しく観光してもらえるように、人力車で巡る遊覧コースを作り案内していました。

その遊覧コースの13番目の名所が、長松寺のドルメン遺跡でした。

長松寺の石像達

長松寺は、大きな立像の石像や、先代のご住職の読まれた句の石碑と石像などがありますよ。

長松寺のお稲荷様

長松寺では、豊川稲荷様をお祀りしています。二月の最初の午の日(ウマノヒ)に厄祓いのお札をお渡ししていらっしゃるそうです。

お稲荷様は、大変古く中は公開されていないようですが、境内の赤いお堂は目を惹きます。

は外されていますが、特別に見せて下さいました。

厄除けお札

参考資料

このブログでは、ガイドブックなどにはあまり載っていない面白い別府を、多くの方にわかりやすく、ご紹介できればと思っております^_^

詳細な年号などは諸説あるかと思いますので、ご興味のある方はこちらの資料をご参照下さいませ。

《参考資料》

◯世界一温泉府大別府案内

◯むらぎみ日記 著者・発行者 友永直

◯別府市誌(昭和8年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?