生涯学習note2020.05/01

アンドレアス・ドーラウの「みんちゅちゅぎ」

これは民主主義です-それは決して退屈することはありません

ババババババババババババババババババ

まあ、なぜ繁栄が勝つのですか?

それが問題です

すべての動きのことを

誰もが自分自身で答えを持っている

当時のドイツにおける政治状況や政治家の顔と政策が結びついていれば、より面白くこのPVは見られるのでしょう。しかしながら、この曲のテーマは、メディアを通して見た政治、ということにあり、テレビのフレームが絶えず強調されているのはその為です。ですので、今現在の日本の国会中継を戯画的に想像しながら、「民主主義は退屈しない」とつぶやいても差し支えないでしょう。

今回はこの曲の作者であるドイツのアーティスト、アンドレアス・ドーラウについて、書いていこうと思います。その前に、「大谷能生のフランス革命」という書籍の対談で、劇団チェルフィッチュの主催者である岡田利規さんとお話した時に、この劇団名の由来についての話が出ました。 『チェルフィッチュ(Chelfitsch)』は造語で『自分本位』という意味の英単語『セルフィッシュ(selfish)』が明晰に発語されずに幼児語化した、という意味だそうすが、その時にトピックに登ったのが、このAndreas Dorau(アンドレアス・ドーラウ)の、1988年にリリースされた楽曲のタイトル「Demokratie(デモクラティー)」でした。このタイトルをなんとか日本語にしようとすると「みんちゅちゅぎ」となり、要は「民主主義」の幼児語というわけです。お子さんが「みんしゅしゅぎ」と言おうとして言えない状態ですね。欧州の中でも特に厳密な法治国家の原理を遵守するドイツから、このようなアイロニカルな表現が出てくるのはとても面白いと思います。

ドイツには他の国々のような、最高裁判所という機関はなく、法治上の最高の権威は憲法裁判所にあり、市民が市民権を脅かされている時に不服申立てをする場所ともなっています。法律が市民権に干渉していた場合には、法的手続きを作り変えることも起こる。ドイツという国名は、10世紀頃の「民衆」という語に由来しており、まさに民衆ありきの国家なのです。それであっても、ゲルマン的伝統への復古からナチス政権が勃興したり、と紆余曲折を経て現在に至る歴史がありました。民主主義の実現には終わりはなく、その都度、社会のありように対してどのように刷新していくか?というOSの更新のような難しさがあります。

先ほど、そのような国から、このような皮肉が起こるのは面白いと書いきましたが、では日本においてはどうか?と考えると、これはもう発話できない赤ちゃんが「みんみん」言っている段階でしょう。セミ・レベルと言って良い、セミ・プロという意味ではなく。今回のコロナ禍は、自らの手で民主主義を勝ち取ったことのない日本人が、はじめて権力による抑圧を意識して、それに抗おうとしている様相を感じ取ることができます。疫病をこのように扱うのは気がひけますが、物事をネガティブに捉えるだけでなく、どこかポジティブに捉えて考えていかないと、とてもやっていけない状況だと感じます。また、これまでは即物的な動機に基づいていた「購買」というアクションひとつ取っても、この商品は誰がプランし、誰が作って、誰が流通させ、その過程でどこにお金が落ちて、その結果、自分の手元に渡ったのか?ということを、この期に意識できるようになったのは、大きな進歩だと思います。どのような人間も一様に、食い扶持という経済活動と紐づいて行動せざるを得ない、それを免れ得る人間などいない、ということが認識できたようです。それはこの状況が好転した後でも、人々の意識に強く残り、経済活動に強く影響を与えるであろうと思われます。喉元過ぎても忘れないでいよう。

日本における民主主義の幼児性については、まず個人と公共の関係が先行して語られるべきであり、個人主義の未成熟から語り始めるべきですが、それはまた別な機会を設けることにします。一言だけ申し上げておくと、「自己責任」などという概念は、個人主義の幼稚な誤解に基づくものだと思います。まず「自由意志の尊重」をしなければ、民主主義はおろか個人主義も、日本には根付かないでしょう。

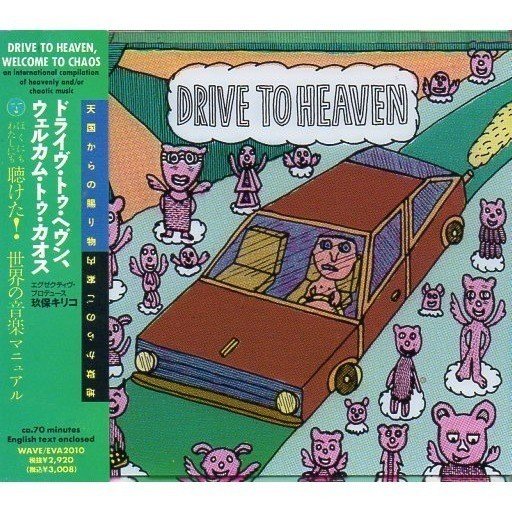

さて、このアンドレアス・ドーラウというアーティストについて、実をいうと全てのアルバムについて聞いているわけではないし、年に数回思い出して聞く程度の距離感です。関係としては、コンピレーション・アルバム「Drive to heaven, Welcome to chaos」で、自分のバンド、コンスタンスタワーズと共に収録されている程度です。

2014年に初来日公演を果たし、知り合いのデデマウスくんが共演、永田一直くんがDJで出演しましたが、この時は財布の中身が入場料に届かず断念しました。ディスクユニオンでサイン会がありましたが、商品を購買しないと列に並ぶことが叶わず、遠巻きに見物するに留まりました。おそらく何か話す機会が得られたとしても、会話は続かないでしょう。

このアンドレアス・ドーラウというアーティスト、どこに魅力を感じるかというと、学校帰りの鼻歌に聞こえるところです。ギターや鍵盤などのなにかの楽器の卓抜したプレーヤーではない、ツールとして楽器を用いて作曲していないと思われます。いくつかの楽曲のモチーフは、サンプリング・ループを基に発想されたものもありますが、歌メロの発想は、天から降ってきて頭に降りてきたタイプのものだと想像できます。言葉とセットになって一緒に。たいていは家に着いてテレビを点けたら忘れてしまう類の、児戯に等しい言葉遊び。学校帰りの鼻歌よ、永遠なれ!

「komm wieder(Come back!)」

デビュー曲が、学校の課題で同級生たちと作ったものであるというのが象徴的です。この曲は81年の発表当時、ドイツのチャートで一位になりました。

曲の中盤で入ってくるセリフはドイツ語で判読できませんが、私には「なぁ、お前、天国ちゅうとこは、そんなに甘いもんやおまへんのや、もっとマジメにやれー」と聞こえてしまいます。同じように学生のアマチュア・バンドがレコーディングし、チャートで1位になった「帰ってきたヨッパライ」の曲中のセリフみたいです。

おそらくアンドレアス・ドーラウの実家は裕福であり、彼はお坊ちゃんとして大事に育てられたのでしょう。そんな印象から、知性とスタイリッシュさのバランスや、ナイーブさにおいて、音楽性の違いはさておき、加藤和彦氏にとても近い人物像を感じます。実際に「Naiv」という、自嘲気味に花束を持って、群衆の中にドーラウが佇む曲のPVもあります。ところで英語圏で、繊細だと思った相手に「ナイーブですね」というと、日本でいうところの「ガキっぽいですね」に近いニュアンスの、侮蔑の言葉になったりするので要注意です。

勝新の奥様である女優の中村玉緒さんは、腕に蚊が止まると、「たーんと召し上がれ」と、喜んで血を吸わせていたといいますが、この「Gehen(Go)」という曲のPVでは、ドーラウは蚊と添い遂げます。振り払っても頭にまとわりつく想念(ここでは悲しい恋の記憶)と、どのように折り合いをつけるのか。山上たつひこの残酷な短編のような作品です。

『Nein!(NO)」という曲では、街中に設置された彫像の心情が歌われています。もはや哲学者の表情ですね。

デポジットのガラス瓶の心情を歌った「FLASCHENPFAND」のPVは、ストップモーションのアニメーションで作られていますが、絶えず生活圏から離れない視点と、根底にあるポリティカルな姿勢は一貫しています。

日本ではなかなか近いテイストのアーティストが思い浮かびませんが、自分のレーベル作品で恐縮ですが、千葉レーダの2002年のアルバムは、サウンド面においてはドーラウに近いものが作れたと自負しています。

この千葉レーダのアルバムが発売された2002年当時は、もはやすでにこのようなリッチ感のあるシンセ・サウンドは衰退しており(むしろ商業主義的で最もダサいと思われていた)、喫茶ロックと呼ばれる、はっぴいえんど由来の素朴な歌ものが全盛でした。そこで喫茶店の最終形態ともいえる、喫茶ルノワールの店内を模したジャケットにし、84年ごろのカネボウ春のキャンペーンソングを標榜しサウンド作りを行いました。結果、今聞くとVaporwaveを予見したような音作りになっていて面白い。バックのサウンドは松前公高が手がけていますが、ドーラウもまたコラボしたアーティストによって、楽曲のテイストは異なります。ホルガーヒラー(Palais Schaumburg)、トミ・エカート、ヴォルフガング・ミュラー(Die Tödliche Doris)、などの優れたサウンド・アーティストとのコラボレーションに恵まれました。おそらくドーラウ自身は、電気グルーヴにおけるピエール瀧のように、サウンド自体へのアプローチは積極的にはしていないと思われます。アルバムや楽曲ごとのサウンドの大きな差異からも、それはうかがい知ることができます。

初期のモリコーネのような美しいメロディを持った「渋谷へのタクシー」や、

古い絵本を読んでいるような叙情的な質感の「雨の中の動物」(おっとWhite Noise (David Vorhaus)のサンプリングを使っているネ。 )

、

など、様々なアプローチとサウンドの実験がみられます。ノイエ・ドイチェ・ベレ(ドイツ版ニューウェイブ)を出自とするデビュー曲の「フレッド・ヴォン・ジュピター」がなまじ売れてしまったため、そのイメージを払拭するために、5年間の沈黙期間があったり、と気難しい性格がうかがい知れます。またイケメンであるところから、本国ドイツではずっとアイドル的な人気も獲得していました。そんな中で作られてきた楽曲を再び聞き直してみると、埋めようのない孤独感と、それに相反する、何げない事象に固執することによる世界への愛着、愛おしさを感じ取れます。このような繊細さを、コラボレーションしたミュージシャンや映像作家は大事にして、作品として結実させているところに、ノイエ・ドイチェ・ベレの美学と、ハンブルグという都市の懐の深さを感じます。「俺、あんたの曲知ってるよ、フレッドヴォンジュピターだろ?」と、カフェで隣に座ったおっさんが歌い出した時に、「ははは、ダンケシェーン」と苦笑いし、そのあと会話が続かないドーラウの姿を想像しては、ポピュラー・ミュージックの、ポップであることの重さ、が自分の胸にのしかかってくるのです。

テキスト執筆の復帰にむけて

ここ数年、音楽雑誌の原稿依頼を全て断っていました。例えばミュージック・マガジンで矢野顕子さんの特集があり、その執筆を受けたとすると、全てのディスコグラフィーを書庫から引っ張り出し、客演や他のアーティストへの書き下ろし作品などを全て聴き直し、国会図書館と大宅壮一文庫で過去の取材文を全て検証しなくてはならない。それだけで2週間以上を費やすことになってしまう。原稿料を貰って執筆する以上、その段階までが、まだ出発点で、その先の解析と立証を行うのにまた2週間は費やすことになってしまいます。

友人たちがやっている「土竜団」というリサーチ集団があり、完璧なリサーチ力と膨大な知識による解析で、素晴らしいライナーノーツや資料本、特集番組の構成などを手がけている。彼らにとっては上記のリサーチは単なる準備段階で、毎回、それ以上の成果を上げていると感じます。土竜団以降、生半可な調査ではライナーノーツは成立しない、と言われるほどです。自分のスタンスはそれとはやや異なり、もっと自分の主観に引き寄せて音楽を論じるスタイルです。その上で印象批評に陥らない高次の論考を心がけていますが、このnoteでは更に、個人の発信である利点を活かして、楽曲に喚起された何か、を記していこうと考えています。音楽と自分との関係を語るということです。

現在、アーティストのバイオグラフィー、ディスコグラフィーなどは、WikiやDiscogsなどのサイトに簡単にアクセスして得ることが出来ます。情報の正確さに関しては問題が残りますが、それは集合知でいずれクリアできるでしょう。情報というものの扱いやすさは、ネット空間は向いていますが、ある固有のアーティストについて、完全に調べ上げないと書いてはいけない、というのが抑圧になってしまってはいけないと考えます。誰でも好きなように、音楽によって感じたことを書くことが保証されてよいはずです。少なくともこのような場所においては。間違っている情報に関しては、その都度、指摘して正していけば良いのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?